牌坊,中華特色建筑文化之一。是封建社會為表彰功勛、科第、德政以及忠孝節義所立的建筑物。牌坊也是祠堂的附屬建筑物,昭示家族先人的高尚美德和豐功偉績,兼有祭祖的功能。樹牌坊是旌表德行,承沐后恩,流芳百世之舉,是古人一生的最高追求。在溫州雁蕩山北部有一個古老的村落——南閣古村,這里有著一排排的雄偉古樸的牌樓,書寫著章氏家族的豐功偉績。今天就跟古建中國的小編一起來認識下這個載譽數百年的古老村落。

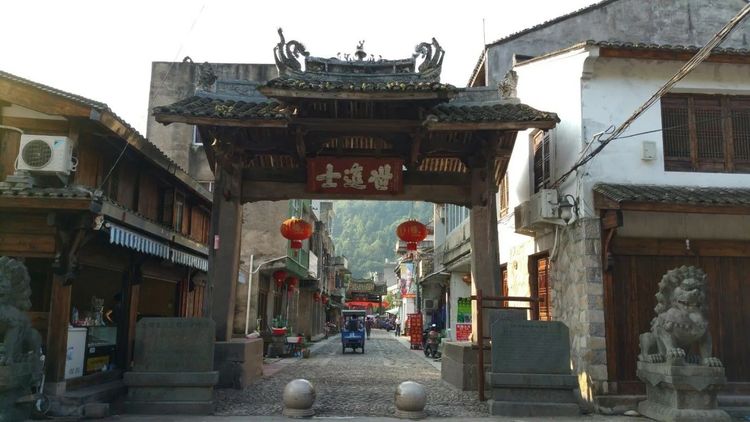

來到南閣古村村口,一抬頭你就看見一個雄偉古樸的牌樓,上面寫著“世進士”三個大字,從街口往里走,接下來的大紅匾額分別是“恩光”、“方伯”、“尚書”和“會魁”。這里的牌樓群原來有七座,但如今只剩下這五座了。這五座牌樓呈一字排列,構成了一個規模宏大的建筑群,既表現出了明代的建筑風格,又象征著章綸及其子孫的杰出業績:從明正統四年至嘉靖二十三年間,百年間,章氏一門先后出過三名進士和一名舉人。

從明正統四年至嘉靖二十三年的百年間,章綸一族先后出過三名進士和一名舉人,這些牌樓所構成的景致傳遞著400多年前章氏一門四代三進士的驕傲和榮光。

第一個牌樓是“世進士”坊,建于明嘉靖二十三年,為章綸的曾孫廣西布政司參議章朝鳳立,因其曾祖章綸、祖父章玄應皆為進士,四代三進士,故名“世進士”。牌樓是六柱單間三樓懸山頂木構建筑,牌樓中為通道,左右壘砌花崗巖條石臺基,臺基上立有三柱,中柱前后各立方形木質檐柱,中柱間置一枋額,上書“世進士”。屋面三山式,中樓正脊中間設花蟹,兩端飾龍吻。保持了明代的建筑風格。

第二個牌樓是“恩光”,建于明正德年間,為章綸從侄江西湖口縣知縣章玄梅立;第三個牌樓是“方伯”,為章綸長子廣東布政使章玄應立;第四個牌樓是“尚書”,建于明弘治初年,為章綸立;第五個牌樓是“會魁”,建于明正統四年,這一年章綸中進士。村口的石碑上主要介紹這五個牌樓,其實你走過去還能看到兩座牌樓,一是“世大夫”,一是“凌云”。其實這些牌樓在清順治六年因兵事,牌樓群被毀,清道光二十三年重建。原有的世大夫和凌云牌樓被毀,好像是是近年仿建的,第六個牌樓“世大夫”為章綸孫袁州同知章九思立,第七個牌樓“凌云”為章綸侄孫黃巖縣知縣章唐立。

五座牌樓沿南閣村主街道一字排列,全長150米。保留較多早期手法,具有明顯的浙南地方建筑風格。牌樓立于明正統至嘉靖年間,高7米左右,進深4米左右。現保存情況較好,周圍歷史環境未有大的改變。五座牌樓形制、結構相近。均為木石混合結構,單開間三樓懸山式,進深分心用六柱。用材比較粗壯,收分、側腳、升起均很明顯。同時又出現異形斗栱、異形梁、插栱造和屋面平緩等。南閣牌樓群規模宏大,形制完整,是明代牌樓少見實例。既保持了一些官式做法,又有濃厚的地方風格。構造上中柱深埋以穩定整體建筑,空間透露以減輕負荷,具有較高的科學價值。五座牌樓建造時間相隔百年,細部的變化反映了地方風格的演變,具有較高的藝術價值。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|