會善寺,位于河南登封市嵩山太室之西南麓積翠峰下,屬曹洞宗,與少室山少林寺、嵩岳寺等并稱為嵩山名剎。會善寺是佛教傳入我國后最早建立的佛寺之一,千百年來,成為嵩山名寺聲名遠播,不僅因寺內現存北齊、東魏、唐代、元代、清代等建筑,具有很高的歷史、科學、藝術價值,而且與名僧輩出有關。

會善寺,北魏孝文帝立為行宮。隋文帝因其為眾善會聚之地,賜名“會善寺”。從孝文帝到武則天,會善寺的輝煌遠遠超過了少林寺,其中道安禪師、凈藏禪師、普寂和僧一行等27位高僧一代代努力,讓會善寺為世人所矚目,光耀嵩山。會善寺曾是八方眾僧云集受戒的著名戒壇,唐代女皇武則天賜佛拜僧的佛教圣地。唐代天文學家、高僧一行棄官出家的名山福地。

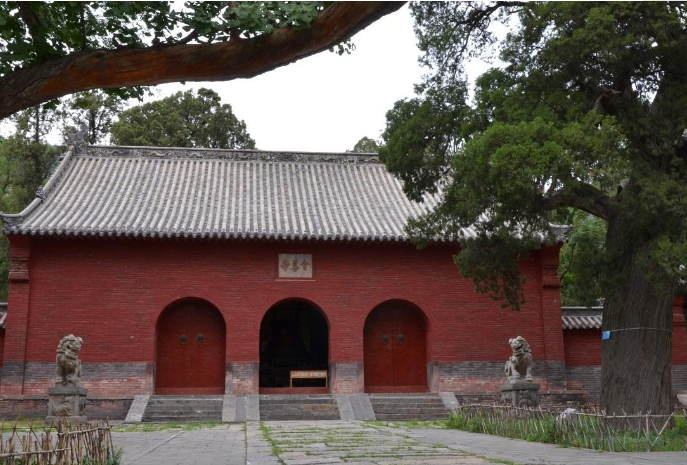

會善寺坐北向南,山門面闊5間,進深3間,硬山小灰瓦頂,中3間砌券門,明間門券上嵌長方形橫匾書“會善寺”3字,內供白玉阿彌陀佛1尊,系明周王所贈。山門東西兩側各建單間硬山造掖門,后有大雄殿,月臺上有明成化七年(1471年)鐵鐘1口,高1米余、重650公斤。大雄殿面闊5間、進深3間,單檐歇山頂,檐下有碩大斗拱,為五鋪作重拱雙下昂。殿內減柱造,梁架為四椽栿搭牽,用三柱。

創建于元代,后多次重修。寺西山坡上原有唐代名僧一行禪師創建的琉璃戒壇,毀于五代,尚存唐代殘石柱2根,柱面雕天王像,柱礎雕鬼怪神獸。寺西有唐凈藏禪師塔,西南和東南有清代磚塔5座。寺內現存的主要碑刻有東魏《中岳嵩陽寺碑》、北齊《會善寺碑》、唐《道安禪師碑》、《會善寺戒壇記》等,具有重要的書法藝術價值和歷史文獻價值。寺西有唐凈藏禪師塔一座。

會善寺大殿系元代建筑,附屬文物有4座清代磚塔及大量石刻,其中琉璃戒壇和兩座閣樓式磚塔尤具價值。樓閣式磚塔是嵩山地區塔類建筑中僅有的建筑類型,造型別致,甚至美觀,有較高的建筑藝術研究價值。其散存的東魏,北齊時期石刻造像,唐、明、清代碑碣33品(件),以及明代鐵鐘等文物,亦有較高的藝術,書法與史料價值。會善寺大殿面闊五間,進深三間,單檐歇山筒瓦頂,出檐深遠,斗拱碩大,造型樸實。

外跳五鋪作重拱雙下昂,模仿宋代做法,昂首下垂,昂的后尾是卡接的假昂尾,沒有宋代通昂的實用價值高;角梁的后尾嵌入殿角下的垂柱上面,而不是和相鄰的斗拱后尾互相交叉;梁架帶有宋代月梁的做法,但表面雕飾粗糙;檁、柱也有同樣特點;殿內作減柱造,即當心間減前金柱兩根,次間減后金柱兩根。梁架為四椽袱搭牽,結構嚴謹,保存完整。其斗拱、角梁、乳袱、剳牽、丁袱、桔頭、丁華抹頦拱等典型做法,均反映了元代建筑技術的重要特征,在建筑藝術上具有很高的價值。

2001年06月25日,會善寺作為元至清時代古建筑,被國務院批準列入第五批全國重點文物保護單位。2010年8月1日,坐落在嵩山腹地及周圍的天地之中歷史建筑群(少林寺(常住院、初祖庵、塔林)、東漢三闕(太室闕、少室闕、啟母闕)、中岳廟、嵩岳寺塔、會善寺、嵩陽書院、觀星臺)被列為世界文化遺產。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|