仙佛寺位于湖北省恩施來鳳縣城東7千米的酉水河邊佛潭巖上,是我國開鑿年代最久遠的石窟寺之一,也是湖北省唯一的石窯寺。

據同治來鳳縣志記載,仙佛寺建鑿于(東晉)咸康元年五月(公元335年)[1],距今已有1600多年的歷史,其開鑿年代早于敦煌莫高窟(前秦建元二年,公元366年)、云岡石窟(北魏興安二年,公元453年)和龍門石窟(北魏孝文帝遷都洛陽,公元493年)。

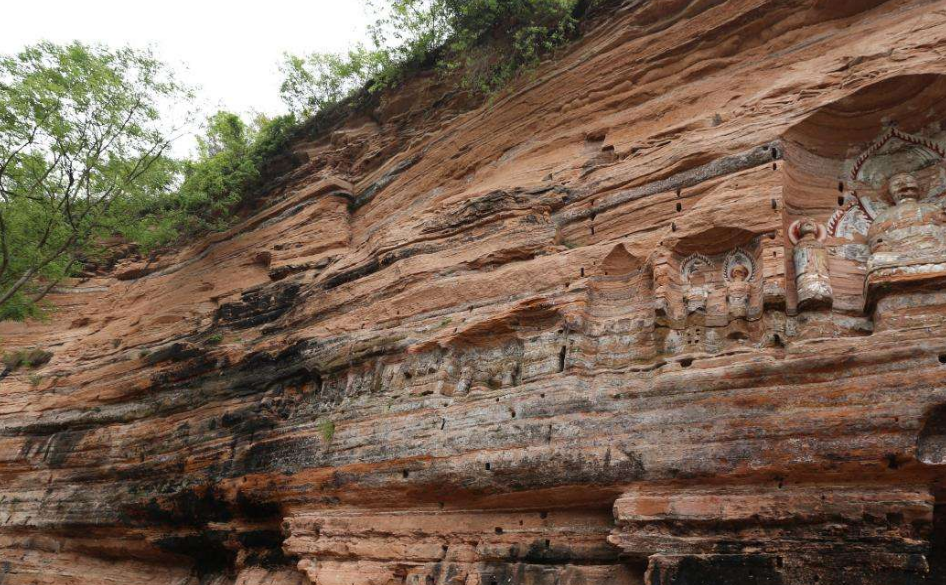

仙佛寺石窟高約百余米,壁上佛三尊,依壁建閣三層,有大小石佛100余尊,雕工古樸精湛。在石佛北端的石壁上,刻有“仙佛寺”三字。

全寺陷棲崖壁之中,重檐三疊。干欄式廟宇直伸河沿,憑欄遠眺,遠山如黛,丘陵起伏。石窟中有大小石佛100余尊,高的5米余,矮的10多厘米,且神態各異,雕工精湛。大佛坐于蓮臺之上,高約5米半;中間的大佛旁有小佛4尊,兩側的大佛,伴有小佛2尊,小佛高約2米。南有石窟群,刻有1米高的小佛19尊,整座石窟全長35米。

仙佛寺石窟不僅是長江中游、兩湖地區唯一的唐代摩崖造像,同時也是現存規模最大的摩崖造像。在全長約200米的峭崖中間,凹進的石壁上有北龕、中龕、南龕和南側中型龕等四個較大佛龕,大小31尊造像。

其中,北端并排開鑿著三大石窟。石窟呈拱門形,無后室和中心柱,窟內主尊為大型雕像,大佛的兩側鑿有弟子或弟子和菩薩,三龕共十一尊。中間有中型龕一個,龕頂至地面高11.3米,鑿菩薩立像兩尊。右尊殘損較甚,左尊通高2.7米。

形態勻稱,頭戴寶冠,肩搭飄帶兩條垂于腿際,中間作結。胸飾三條垂式瓔珞,腰束長裙,小腹夸張,兩腿修長。右手持凈瓶,左手上舉,動態穩重,神情平靜。南端為小佛像龕十八個,一龕一佛,大多是觀音、地藏等題材。高15至2米不等,是破壞最為嚴重的區域,幾乎無一尊保存完好。大龕龕頂距地面最高處14.6米,龕高6.2米。坐佛通高5米,坐高34米,頭鑿高起肉髻,兩耳垂肩,身穿唐朝流行的雙領下垂袈裟,右手撫膝。

古寺上依絕壁,下臨深潭,寺外古木參天,濃蔭蔽日,夏日也非常涼爽。每當皓月當空,影映清潭,憑欄觀賞,更覺景色宜人。仙佛寺兩岸曾經有數百小型佛雕,后在文化大革命時被打掉。

寺外石級延至秀美的酉水河邊,河中深潭謂之“佛潭”,皓月當空,青山明月,影映潭中,稱為“佛潭映月”。千百年來,仙佛寺香火興旺,遠近善男信女來此拜佛求神,常年不斷,文人墨客也多慕名而來。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|