龍泉寺坐落于山西忻州五臺山臺懷鎮(zhèn)南5公里處小車溝村九龍崗山腰。寺始建于宋代,明嘉靖年間(1522—1566年)重修,清末民國初年又重建,現(xiàn)存建筑多屬民國初年建筑。

傳說在很久以前,在五臺山的一座寺廟,有九條龍經(jīng)常到此作惡,于是文殊菩薩就施法把他們壓在了這里附近的一座九道嶺下,之后在寺廟東側(cè)的泉眼下就能看到九條小龍的影子,于是泉眼旁邊的古剎就把這里取名為龍泉寺。傳說圣泉水,可以得到加持,也可以治病。

還有一種比較客觀的說法是,因為該寺廟位于五臺山的中臺腳下,有看九龍拱嶺的地貌特征,好像九條龍并身飲水于泉,因而人們又稱這里為九龍崗。

寺院坐北朝南。現(xiàn)存有牌樓、影壁、臺階和三座院落,主要建筑中院有天王殿、觀音殿、大佛殿,西側(cè)兩院分別為門殿、宗堂殿和祖師堂及普濟(jì)墓塔。另一院有文殊殿,東側(cè)為廂房配殿。漢白玉的影壁、牌坊、墓塔被稱為龍泉寺的三件瑰寶。

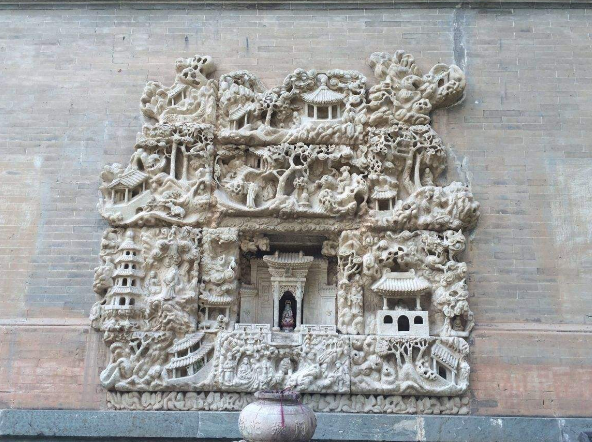

石牌樓坐落于殿宇最前端,是一座純漢白玉雕刻建筑。石牌樓下接一百零八級臺階,階下為青磚影壁,影壁八字形,周邊沿以雕刻圖案為裝飾,正中嵌整塊漢白玉鏤制的雕幅,為五臺山主要寺廟寫意圖。

影壁中間鑲嵌有一石雕刻,文殊騎獅居中,人物花卉滿布四周,構(gòu)圖嚴(yán)謹(jǐn),神情逼真。寺內(nèi)建筑雖為民國年間建造,但寺內(nèi)外石雕建筑雕鑿精致,為罕見的石雕精品。

龍泉寺中的漢白玉墓塔,這是為清末民初五臺山高僧普濟(jì)所修建的墓塔。潔白肅穆,宏偉大方,上面的雕刻極為嚴(yán)謹(jǐn)精美,人物面目表情各異,栩栩如生。

這是南山寺第一代住持和尚普濟(jì)的墓塔。塔基為四方形,塔下須彌座為八角形。全塔布滿雕刻,有小佛像一百余尊。圓形塔肚上,刻著一部《般若心經(jīng)》。因普濟(jì)和尚自稱是彌勒佛轉(zhuǎn)世,所以在塔肚東南西北四面的拱形門內(nèi),還刻有彌勒佛像。同時塔上還刻有普濟(jì)和尚少年、青年、中年、老年時代的圖像。

普濟(jì)和尚是清光緒年間(1875—1908),五臺山的著名高僧。在他三十七年的僧涯中,修筑了大小寺院一十八座,功德昭著,身名顯赫。民國元年(1912)六月望日,普濟(jì)禪師圓寂。

以上是五臺山龍泉寺的介紹,如果你還知道其它相關(guān)的知識,可在下方留言。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|