佛教,是世界三大宗教之一,源于古代印度,西漢末年時流入我國并廣為傳播。從此,佛教文化逐漸成為我國傳統文化的重要組成部分。而其中的佛教建筑,則更是傳統文化的珍貴遺產。

我國的佛教建筑主要有寺院,塔、石窟寺等幾種形式。

寺院是歷代佛教信徒拈香頂禮,誦經拜佛的梵宮圣地。初時,“寺”是中國古代官署的名稱。東漢永平十一年(68),西域僧人攝摩騰法師和竺法蘭法師,帶著佛經、佛像來到洛陽,下榻鴻臚寺暫住。后漢明帝敕建僧院,供他們傳教之用。因傳說中佛經、佛像由白馬馱來,故僧院被命名為“白馬寺”。以后,隨著佛教的發展,“寺”便成了中國僧院的一種泛稱。

寺院一般以殿堂為主體。建筑形式沿襲古制,較多地采用廡殿、歇山、重檐、懸山、硬山等屋頂。主要建筑位于南北向的中軸線上,而次要建筑安排在軸線東西兩側。

宋代時的寺院盛行“伽藍七堂”制度,即佛殿、法堂、僧堂、庫房、山門、西凈、浴堂。較大的寺院還有鐘鼓樓,羅漢堂等。明清時,山門、天王殿、大雄寶殿、后殿、法堂、羅漢堂、觀音殿、鐘鼓樓等,已成為寺院的常規述筑。

佛教寺院的大門通常稱為“山門”。“天下名山僧占多”,因寺院多居山林深處,故有此稱。山門一般開有三個門洞,象征“三解脫門”,即空門、無相門、無作門。山門建筑多為屋宇式,里面塑有兩尊手執金剛杵守護佛法的護法神。

由山門往北,第一座殿是天王殿。殿內有彌勒佛像,其后是韋馱天,兩側立有四大金剛像。

出天王殿便是寺院的正殿,也即“大雄寶殿”。大雄寶殿是寺中最為富麗堂皇和等級最高的建筑,一般以重檐歇山式居多。殿內供奉佛教締造者和最高層領導者——佛,通常有一或三尊塑像。

大雄寶殿后面的法堂,也稱講堂,是傳教說法之處,建筑僅次于正殿。堂內設有法座,法座上置座椅和高臺,供演說佛法之用。法座前還置有講臺,臺下設香案,兩側是聽法席。

正殿兩側的東西配殿,名稱各寺不一。一般來說東配殿是伽藍殿,西配殿為祖師殿。但也有許多寺院是專供菩薩的觀音殿、文殊殿。三大士殿、地藏殿或藥師殿。早期的寺院往往筑有佛塔,一些大的寺院并建有藏經閣。

除此外,佛寺中還有僧房,香積廚(廚房)、齋堂(食堂)、職事堂(庫房)、茶堂(接待室)、云會堂(禪堂)等附屬建筑。

塔,起源于古代印度,梵文稱作Stupa,中文譯為窣堵波、塔婆、浮圖等。當初古印度筑塔是為了埋葬佛的舍利,建筑也很低。但傳入中國以后,不斷被漢化,成為一種獨具一格、豐富多姿的高層紀念性建筑。

我國的佛塔,就材料而言,有木、磚、石、銅、鐵、琉璃等多種質地,從平面造型看,有方、圓、六角、八角、十二角、菱形等形狀,按結構和藝術造型分,又有覆缽式、樓閣式、亭閣式、密檐式、金剛寶座式、過街式、花塔等形式,可謂種類繁多,豐富多彩。

覆缽式塔,覆缽式塔的造型與印度的窣堵坡的基本相同。覆缽式塔的造型在北魏時期的云崗石窟中就有出現,早期流入中國西藏,再從西藏流傳至其他地區。隨著窣堵坡在中國逐步演化為中國的寶塔,印度的窣堵坡也在不斷演化,并在元代隨著喇嘛教的興盛,再一次傳入中土,并開始大量在漢民族地區出現。

樓閣式塔,是我國古塔中最普遍的一種。它是印度的窣堵波與中國古代高層樓閣相結合的產物。其層與層之間的距離較大,每層的門、窗、柱、枋、斗拱、塔檐等,都參照了木結構的形式。塔內一般都設有樓梯供登臨遠眺。

密檐式塔也是一種較高的多層塔。但它的底層特別高大,以上每層間距很小,塔檐緊連,每層之間也無門、窗、柱子等樓層結構,這種塔大多不能登臨。

亭閣式塔窣堵波與傳統的亭閣相結合的產物。其特點是塔身單層,平面呈方形、六角形、八角形或圓形,外觀似亭閣建筑,但下部有臺基,頂上冠以塔剎。亭閣式塔是高僧墓塔的主要形式。

金剛寶座塔足佛教密宗派的塔,在一個高臺上建有五座小塔,供奉金剛界五佛并象征須彌山五形,塔座和五座小塔的須彌座上布滿了獅、象、馬、金翅鳥王和孔雀等五種動物。

花塔是由樓閣式塔和亭閣式塔變化而來,其上部裝飾著巨大的蓮瓣或是密布的佛龕,以及雕刻或塑出獅、象、蛙等動物形象和其它裝飾,遠望恰如一束巨花,華麗無比,故稱為花塔。

過街塔是元代開始發展起來的,一般位于街道或大路上。由于元代大興喇嘛教,所以過街塔大多為窣堵波式。過街塔在造型上結合了古代城關建筑的特點,下面建成門洞式。按佛教教義所說,行人從塔下經過,就是向佛禮拜。過街塔有單塔、三塔、五塔等多種形式。

我國的佛塔雖然形式多種多樣,但主要結構不外乎地宮、基座、塔身、塔剎幾部分。尤其是塔剎,更是佛塔特有的構件,它是全塔最高的部分,朽磚石砌的,也有金屬澆鑄的,意思是土田,代表佛國。塔剎實際上是古代印度窣堵波的變形。

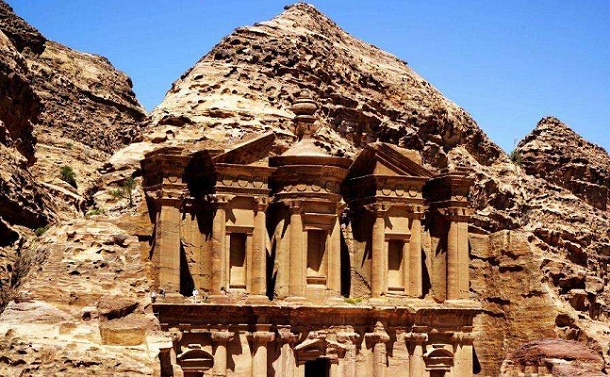

石窟寺,是在山崖上開鑿洞窟供養佛像的一種寺院。它也是起源于古代印度的佛教建筑,大約在公元三世紀時,經由克什米爾、阿富汗一帶的大月氏國,在貴霜時代傳入我國西部的新疆地區。著名的庫木吐喇千佛洞及克孜爾千佛洞,即是這個時期開鑿的。

此后石窟寺建筑隨佛教的發展繼續東傳,出現了敦煌石窟、云崗石窟、龍門石窟、炳靈寺石窟、麥積山石窟等驚世之作。

古代印度有“支提”和“毗訶羅”兩種石窟形式。支提是一種內圓外力馬蹄形的禮拜堂,其中有一座小型的舍利塔,毗訶羅是僧侶居住的一種石窟,構造為方形的廣堂,四壁開有許多小窟,供僧人居住。

然而,這兩種形式自傳入我國后,漸漸與中國傳統建筑藝術相融合,形成了燦爛的中國式石窟寺藝術。我國的石窟寺,把支提中的舍利塔改成一根直通窟頂的塔柱,塔后原留作回旋禮拜的空間,也改成了方形。這樣原來的馬蹄形窟,變成了長方形石室,塔柱前面的人字形屋頂,按中國建筑形式,苗出一根根的橡子,兩端以拱相托。而毗訶羅中僧人居住的小窟,也改為一座座佛龕了。

石窟形式的中國化,在窟檐及廊道上表現得最為明顯。窟檐廊道雖是依山傍崖鑿就,但形式完全模仿中國古代的木結構建筑。甚至在敦煌莫高窟,至今還保留有六座唐宋木窟檐!

我國的佛教建筑,不僅體現了輝煌的古代建筑藝術,同時也保留了大量的繪畫。雕塑、石刻等反映歷代社會生活的藝術佳作。因此,它還具有極高的歷史、文物和科學研究價值。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|