在中國南方,人們普遍以稻米作為主食,這一飲食習慣至少可以追溯到5000多年前。

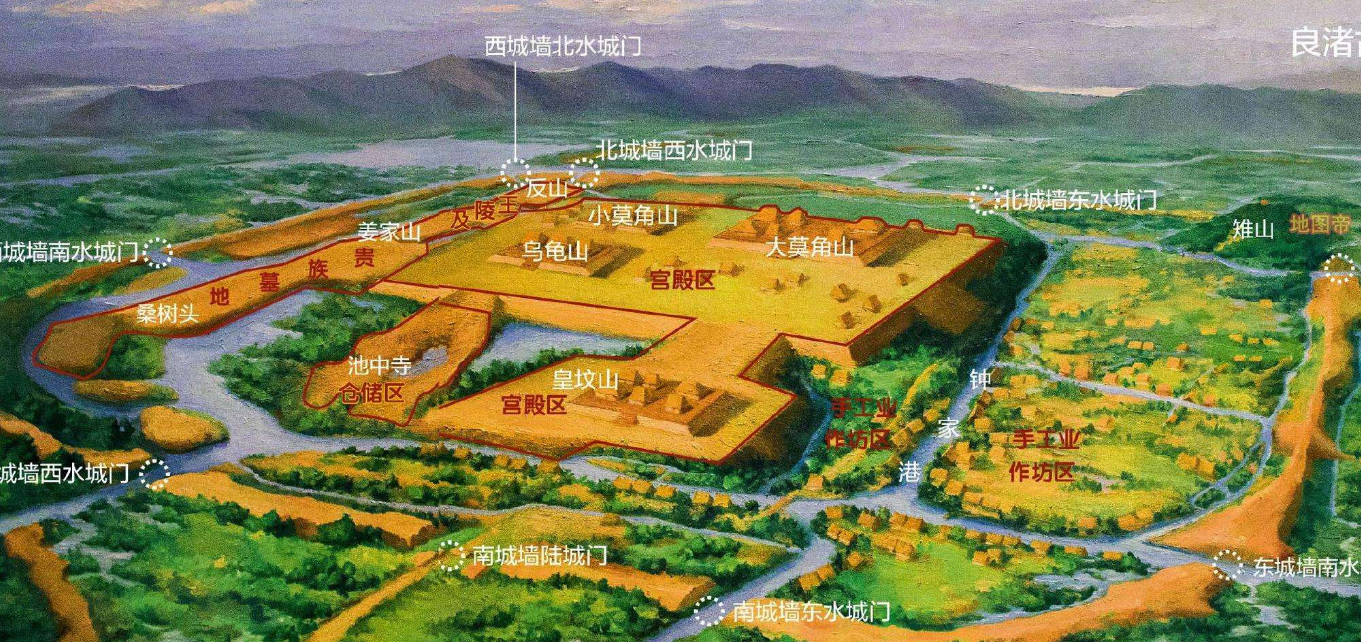

在良渚古城遺址的兩個考古發掘地點,考古工作者發現了大量的炭化稻谷,總量達20至30萬斤。如果時光能倒流,我們將會看到良渚時期遍布鄉野的金黃稻穗,聞到5000多年前四處彌漫的稻米飄香。

環太湖流域的稻作農業,始于7000年前的馬家浜文化時期。當時人們主要以漁獵采集為生,少量的稻田由自然洼地改造,面積很小且形狀極不規則。

良渚時期,人們的生活方式發生巨變,稻田大量出現,稻米逐漸成為良渚人的主要食物。2009年,考古工作者在良渚古城東面20余公里的茅山遺址發現了成片的良渚晚期稻田。

東西向的灌溉水渠和南北向的紅燒土田埂,分割出一垅垅整齊的田塊,總面積達80多畝。與馬家浜時期小塊不規則稻田相比,茅山良渚晚期稻田不僅面積廣大,灌溉設施齊全,而且田壟齊整,具有明確的區隔管理功能。

水稻播種前需松土耕作,最初的耕作工具稱為耒耜,形似今天的鐵鍬,一插一掀,翻動土層。

崧澤文化晚期出現了石犁,這是一種扁平有孔的三角形石器,使用時需安裝在木犁架中,石犁與犁架之間以木梢固定。

崧澤(文化)末期,開始出現石犁,當時的石犁還比較小,它是有一個孔或三個孔的一種石質農具。到良渚早期,(石犁)開始由小變大,由短變長,良渚晚期,它的長度最多能夠達到50多厘米。石犁耕作時,犁面斜插在土層中,一人拉動石犁前進,一人手扶犁架保持方向。石犁的出現,將間斷式小觸面耕作演變為連續的大觸面耕作,大大提高了生產效率。

崧澤晚期,還出現了有犁頭和兩側犁翼構成的分體式石犁。分體式石犁增大了石犁的體量,耕作面積更大,同時也方便替換損壞的部件。

良渚時期,人們用石鐮收割成熟的水稻。良渚石鐮的形狀與今天的鐵鐮非常相似,有左手石鐮和右手石鐮兩種樣式,收割時,一手抓住稻桿,另一手執石鐮將稻穗和稻桿一同割下。直到今天,水稻人工收割還使用同樣的方法。

收割后的稻谷需要長時間貯存,據推測,良渚人可能以干欄式建筑貯存糧食。架空的底部有利于隔絕濕氣,貯糧的上部方便透氣通風。這件良渚陶器蓋上的刻符描繪的可能就是一處干欄式建筑的糧倉。

據估算,良渚時期的稻田畝產已達140公斤左右,茅山遺址的80多畝稻田,年產量就達10000多公斤。良渚古城宮殿區糧倉數十萬斤的稻谷便來自許多“茅山稻田”的貢獻。

農業是文明的基石,正是良渚發達的稻作農業,奠定了良渚王國千年繁榮的物質基礎。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|