古都北京有五壇,地壇公園則是其中的第二大壇。地壇公園不僅僅是公園,它更是一座歷史悠久,莊嚴肅穆,聞名遐爾的皇家壇廟園林。公園的前身地壇,又稱方澤壇,建于明代嘉靖九年,即公元1530年,是明清兩帝祭地的場所,也是我國最大且是唯一現存的祭地之壇。

地壇占地面積37.4公頃,位于北京市安定門外大街東側,依鄰北二環與雍和宮隔河相望。1990年建成的北京蠟像館設在齋宮內。始建時,壇外辟有護壇一千四百七十六畝,壇內總面積六百四十畝。現為北京市文物保護單位。

地壇公園始建于明代嘉靖九年(公元1530年)是明清兩朝帝王祭祀“皇地祇神”的場所,也是我國現存的最大的祭地之壇。壇內總面積37.4公頃,呈方型,整個建筑從整體到局部都是遵照我國古代“天圓地方”、“天青地黃”、“天南地北”、“龍鳳”、“乾坤”等傳統和象征傳說構思設計的。地壇現存有方澤壇、皇祇室、宰牲亭、齋宮、神庫等古建筑。

其中鐘樓始建于1530年,為三開間歇山式綠琉璃頂的重檐正方形建筑,通面闊12米多。因年久失修,于1965年拆除,2000年按原樣重建。鐘高2.58米,直徑1.56米,重2324千克,銘文鑄“大明嘉靖年月日制”八個大字。鐘聲宏亮渾厚。黃祇室始建于明嘉靖九年(公元1530年),明清兩代是供奉皇帝祇神,五岳、五鎮、四海、四瀆、武陵山神位之所。

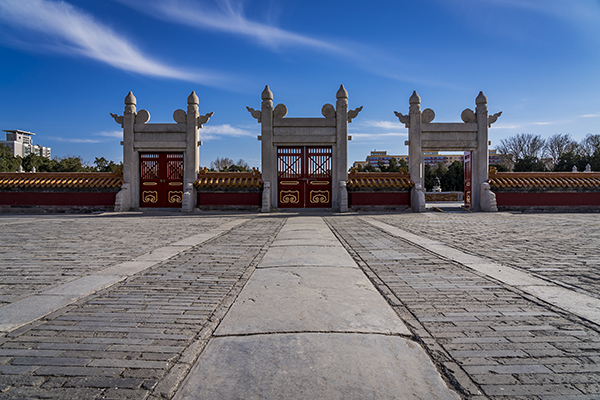

西門牌樓高大雄偉壯觀,是根據清代乾隆時所建式樣重新修建的,建設規模居北京市牌樓之最。綠色的琉璃瓦面,繪以單鳳圖,雙鳳圖和牡丹圖案,正面中心有地壇二字,背面核心有廣厚街字樣,是地壇公園的主要景點之一。

方澤壇也稱拜臺,是帝王祭祀“皇地祗神”的主建筑,占地面積為一萬七千六百八十九平方米,分為上下兩層,這樣宏偉寬敞祭地之壇,不僅在中國,而且在世界上也是首屈一指的。

皇祇室始建于明嘉靖九年(公元1530),是地壇的主要建筑之一。明、清兩代是供奉皇地祇神,五岳、五鎮、四海、四瀆、五陵山神位之所。1925年地壇辟為“京兆公園”,曾在此設“通俗圖書館”,1986年秋定為“地壇文物陳列室”。

而神庫建于明嘉靖九年(公元1530年),這組小建筑群是由四座五開間的懸山式大殿和兩座井亭組成。正殿叫“神庫”,是存放迎送神位用的鳳亭(抬“皇地祇”神位的轎子)、龍亭(抬配位、從位諸神位的轎子)和遇皇祇室修繕時,臨時供奉各神位的地方。東配殿叫“祭器庫”,是存放祭祀所用的器皿用具的庫房。西配殿叫“神廚”,是制作祭祀供品食物的地方。南殿叫“樂器庫”,是存放祭祀所用樂器和樂舞生服的地方。東、西井亭專為方澤壇內澤渠注水和為神廚供水。南殿及兩井亭于清乾隆十四年建成。

近年來,公園按照生態園林與精致園林的規劃建設思路,投資千萬余元,修繕了古建筑,整體規劃,重現古典園林風采,恢復修建了鐘樓與神馬殿等,同時對皇祇室、牌樓、古壇墻及方澤壇等進行了修繕,還對園內道路進行了大規模的整修,增加了公園的文化景觀,增添了地壇文化的內涵。為強調空間布局的直線寬敞,進行了大規模的綠化改造,再現了古代壇廟天人合一的深刻內涵,改造后的公園有精心養護的參天古木,筆直的園路,幽曲的小徑,寬敞的廣場,平坦的方磚路,艷麗的鮮花,柏樹成行,綠草茵茵,把昔日的皇家壇廟襯托得愈加古樸幽雅、莊嚴肅穆。園內共有植物116種,草坪面積139600多平方米,綠化覆蓋率達76.99%,現存百年以上古樹168株,其中300年以上的古樹多達80棵。

此外,每年農歷臘月三十至正月初七舉辦一屆的地壇春節文化廟會以古壇風貌為依托,以注重民族、民間、民俗特色,注重文化品位在京城廟會中獨樹一幟,每年接待中外游客百萬人次,成為規模最大、最負盛名的廟會。到地壇逛廟會已成為一項首都人民過年的風俗,并在海內外產生著越來越大的影響。春節文化廟會成為地壇公園的最具社會影響和最大規模的活動,也已成為公園的形象符號和著名品牌。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|