沙溪古鎮位于云南劍川西南部,地處金沙江、瀾滄江、怒江三江并流自然保護區域東南部,位于大理風景名勝區與麗江古城之間,遠近聞名的石寶山就在這里。沙溪古鎮一個真正的古鎮,古色古香,今仍然保持著最原始的建筑特色。古寺廟,古戲臺,古商鋪,馬店,古老的紅砂石板街道,百年古樹、古巷道、古寨門。

沙溪古鎮歷史悠悠

沙溪是一個歷史悠久的千年古鎮,上可追溯到2400多年前春秋戰國時期。鰲峰山古墓葬群、沙溪東面華叢山銅礦遺址無聲地告訴我們,公元前400多年,沙溪就形成了以黑惠江為中心的青銅冶煉制作基地,沙溪先人在那時就擁有了較高的青銅冶煉技術,成為云南青銅文化的發源地之一。

唐宋時期,沙溪作為南詔、大理國當時古道上的一個古鎮,發揮著積極的作用。眾所周知佛教對南詔、大理國影響很深,使南詔、大理國文化帶上了濃厚的宗教色彩,而沙溪是當時佛教文化傳播的見證之一,境內沙登菁、石鐘山沿線留下南詔、大理國時期開鑿的石窟就是最好的說明。也就是說在唐宋時期,沙溪因其處在南詔、大理國通往沙登菁、石鐘山石窟的必經這地,是唐和吐蕃經濟、文化交流古道上的一個陸路碼頭而盛極一時。

沙溪興教寺文化

白族文化學者,南詔、大理國歷史文化與宗教藝術研究專家董增旭介紹說,沙溪古鎮以寺登街為中心展開四方街等布局,興教寺是寺登街的核心。

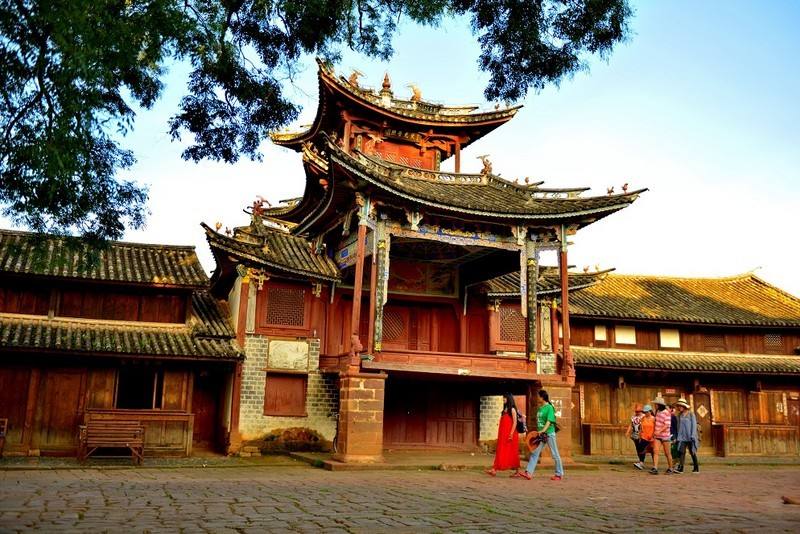

興教寺建于明永樂十三年,已有近600年的歷史。它是我國目前保存規模最大、最典型、最有代表性的佛教密宗“阿吒力”寺院。興教寺內保存的明代壁畫深受中原繪畫風格影響,又具有濃郁的地方民族特色,是我國西南邊疆古代白族繪畫藝術的瑰寶。興教寺是全國重點文物保護單位,其高超的明代建筑藝術令人嘆為觀止。

興教寺大殿的建筑結構特點:南北順深長18米,東西進深14.5米,高19米。梁柱肥碩,雄渾凝重,斗拱渾厚大方,12根立柱微微傾斜,中間用兩架過梁、穿枋支撐屋頂,建筑物的重力被合理地分解到了斗拱和立柱墻體上,形成大殿如此巨大開闊的空間,而中間沒有一根柱子。而且,這種建筑結構的抗震性能極強。大家知道,云南是地震多發區,但是,歷經600年間多次地震的破壞,它巍然屹立,絲毫不變形。

這些建筑的梁柱銜接手法精巧復雜,做工大氣,既保留了宋、元時期的古建筑大殿式樣遺風,又深受白族建筑風格和藏密寺院建筑風范的影響,屬國內罕見。

千年集市——寺登街

寺登街是沙溪的靈魂與核心,是沙溪商貿交易的地方。它位于沙溪壩子中央鰲峰山鰲頭位置,黑惠江“S”型大彎環的頂端,依山傍水,是一個地理位置極佳的風水寶地。是一個集寺廟,古戲臺,商鋪,馬店,開闊的紅砂石板街面,百年古樹、古巷道、寨門于一身、功能齊備的千年古集市。被世界紀念性建筑基金會專家們譽為“茶馬古道上惟一幸存的古集市”!

寺登街在以前每隔三天有一個街市,熱鬧非凡,各地來的馬幫在街天前一天下午就陸陸續續通過巷道來到古街投店住宿。戲臺上洞經古樂、白族霸王鞭舞、民歌表演在街前天下午就開始,表演通宵達旦,持續兩天,本地人稱之為“兩宵兩天戲”。

寺登街最具有商業氣息,體現茶馬古道集市的建筑當屬密布在街場四周及巷道兩旁前鋪后馬店的商業建筑。它是整個街場歷千年而不衰的保證。前鋪后馬店簡單地說就是臨街、臨巷的房子開成商鋪,主要用來做生意或出租給別人,后面的房子和院落開成馬店,供南來北往的馬幫、客商住宿、存貨、存放馬匹。整個四方街周圍及三條古巷道兩旁均是這種商業布局而且基本上完整無損地保存下來,成為茶馬古道集市幸存下來的惟一集鎮。

古戲臺

古戲臺是寺登街上最有特色的建筑,它位于寺登街東面建筑群中央臨街位置,與西面興教寺殿宇、寺門建筑成一中軸線,將寺登街平分為南北兩半,從而劃定為各類生意經營范圍提供了實物標志。古戲臺與興教寺遙相響應。每逢民族節日,全鎮白族兒女各自身著節日盛裝,彈著龍頭三弦,齊聚四方街,在戲臺上載歌載舞,四方街上人頭涌動,興教寺里善男信女敬拜神佛,一片歡樂吉祥。其中最為熱鬧當數每年農歷“二月八”太子會。據說,在沙溪一直流什著一個這樣的規矩,沒有到四方街古戲臺上演同過,不能稱是沙溪人。可見四方街古戲臺在人們心中的位置。

每一個沙溪人都以能夠登上古戲臺表演為榮,視登臺表演為沙溪人的重要標志。這樣的傳統造就了一代代藝人、歌手、舞者,使沙溪音樂人才輩出,人才濟濟,成為外人眼里的“歌舞之鄉”。沙溪白族是“歌舞的民族”,一句在馬幫里流傳的“惠水美,沙溪妹子更美“就道出了馬幫心中的沙溪。

漫步古街紅砂石板,登上古戲臺,看一看四方街鋪面和馬店,走一走黑潓江上玉津橋,到興教寺感受各種流派佛教合而為一的寺廟,聽一聽沙溪洞經古樂,體會古老民族的古音樂的韻味,看一次白族傳統的霸王鞭,跳一曲白族傳統的肖拉者舞,聽沙溪姑娘唱一曲白族調,嘗一嘗沙溪土特產地參子、松茸、羊乳餅,我們為茶馬古道上能保存下一個完整的古集市而慶幸。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|