佛教中流傳最廣的要數禪宗,而天下名山大多數也被禪宗寺院所占。今天,我們就來了解漳河河西的河西。

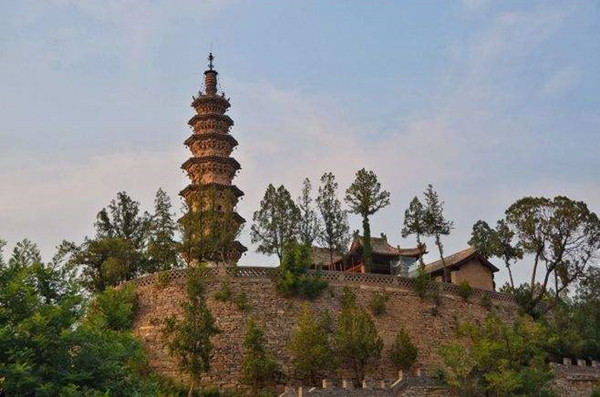

原起寺在潞城市東北22公里的鳳凰山下,滔滔漳河水依山而去。漳河上有一座22孔大石橋,叫辛安橋。橋西緊靠著一處80多米高的土崖,崖上有—個人工修筑的l0米多高的石砌土臺。臺上是一座占地1200平方米的古寺。寺的名字叫原起寺。原起寺始建于唐天寶六年(公元747年),后經歷代維修、擴建,成為唐宋兩代混合結構,保護的比較完好。

原起寺的來歷,前人留下了美麗動人又有幾分神秘色彩的傳說故事。明朝弘治年間《潞州志》載:鳳凰山一名“天冢崗”。相傳神農時常有鳳凰棲息于此。傳說,遙遠的古時候,天宮一位仙女不慎觸犯了天規,玉帝一怒之下,將仙女降下凡界。那時候這里荒山遍野,人煙稀少。仙女來到人間,找不到棲身之地,饑渴難忍,走到此地忽見漳水清澈見底,便欲吸飲解渴。正吸飲之際,天空忽然烏云密布,狂風大作,雷雨交加,仙女當即化作一只鳳凰,呈展翅之狀臥于此。這只鳳凰有頭、有眼、有脖項、有翅、有尾、有身軀,十分逼真奇特,后人便起名此地為鳳凰山。并說此山水、風脈主貴,日后必出皇后、皇妃。

星移斗轉,幾經改朝換代,歷至大唐。唐太宗李世民在征西之前,收了一個妃子武媚,寵愛有加。太宗殿前有兩個大臣,一個叫袁天罡,一個叫李淳風。兩人學識淵博,通古達今。一日,太宗上朝無事,便問袁、李二位愛卿,你們通曉天文地理,測測大唐江山日后會歸何人之手?二人沉思良久說,我主圣駕,將來大唐李氏江山,必失武姓之手。唐王太宗一聽急了,說要把天下姓武的一并殺盡。二人忙說,我主萬歲,不是的,你的江山實際要失于宮中武媚之手。唐王疑惑,難作主意,后出于萬般無奈,勉強把武媚逐出宮去,入庵為尼。而太子李治早于武媚亂了宮。太宗駕崩后,李治登基不久就把武媚接入宮中,由妃轉后,李歿后,傳太子李顯,因武后干擾朝政,李顯執政不到一年,又傳李旦,李旦被武后篡權。到載初元年(公元690)武后正式篡權登基,改國號周。歷二十余載,武歿后,李顯又復唐國號。到李治曾孫唐玄宗李隆基即位后,日夜思慮,生怕再把大唐江山陷入類似武姓之人手里,便將精通天文、地理的文人隱士召集起來,分赴各地查訪名山貴地,修寺鎮脈,以防后患。查到武氏生地山西,李隆基委任別駕到潞州府潞城縣地界,發現了漳河畔的這座鳳凰山,認為此山不僅山勢奇特如鳳凰展翅,地脈主貴,確認日后必出貴人,不是皇后,便是皇妃。查訪者回奏皇上,李隆基毫不猶豫,傳旨修寺,并于天寶六年竣工。

唐衰宋興。宋朝元祐改元之前,有一位皇家著名陰陽地理學家,出游各地名勝,從河南游到山西潞澤地方,聽說鳳凰山有寺系唐修建,便慕名專程到此。在觀賞中偶然發現佛殿西側有一深穴,穴通漳底,深不可測,并有陰氣冒出,彌漫寺院,遠看有霞光萬道,令人目眩。認為此穴為鳳凰咽喉,氣脈通順,脈通風飛。唐雖建寺,并無鎮住主脈,此脈不鎮,必有后患。回京后便向天子進諫,申明利害,宋王趙煦下旨劃撥皇銀,決定建塔。于是青龍寶塔于元祐二年建成,寶塔拔地而起,高聳入云,實為一奇觀。

原起寺除前述“仙女化鳳”、“閻王索命”、“穴通漳底”的傳說外,還有“鳳眼測雨”、“夜襲原起寺”、“圣人造塔”、“鐵人托夢”等自然、人文、風物景觀和傳說故事。

寺內石刻楹聯曰:“霧迷塔影煙迷寺,暮聽鐘聲夜聽潮”,“飛閣流丹臨極地,層巒聳翠出重霄”。該寺由大雄寶殿、三佛殿、青龍寶塔、香亭、經幢五部分組成,面積1200平方米,主體建筑大雄寶殿座北朝南,單檐歇山頂;面闊三間,進深四椽,平面呈方形,柱有側腳,升起明顯,梁架為三椽栿對后牽,四鋪作華栱出一跳,耍頭砍成昂形。梁枋用材規整,屋坡舉折平緩,出檐深遠。雖經歷代修葺,仍不失唐宋風格。

寺院周圍有磚砌花欄圍墻,院內佛殿三間琉璃脊屋九蓋,飛檐斗拱,雅致古樸,十分壯觀。殿前有正方形香亭一座,亭下有八角青石經幢一座,前刻陀羅尼經及建幢建寺的“銘記”。幢座八面雕刻的使女樂人個個風姿動人。殿西矗立著北宋元祐二年(公元1087年)建造的大圣寶塔(俗稱青龍寶塔)巍峨凌云。塔身八角七級,高17米,層層飛檐斗拱,節節精雕細刻,形狀各異。塔頂八角安裝8個鐵人,個個威風凜凜,閃閃發光。每個塔角各掛一個鐵鈴,風映鈴響,叮鈴不止。

原起寺最珍貴的就是其大殿,大殿年代一直有較大爭議,最早杜仙洲調查時認為其為宋代晚期建筑,在第五批國保上登記為宋,而據2011年賀大龍先生進一步考察與橫向比較,認為其為一座“具有顯著五代時期風格的建筑遺存”。

臺上面積并不大,所以寺廟格局并不完全對稱,除了五代主殿與獻殿保持前后軸線對稱,兩座配殿則和塔各居一側。

大殿四周全是厚磚墻,僅留前后門窗洞,一般認為這種厚磚墻自明中葉起,隨著蒙古部落的入侵,全國掀起筑城運動,寺院也掀起包墻潮流,上黨地區諸縣城城池均有增筑,河谷內原起寺、龍門寺、大云院等很可能就在明中葉的修繕中砌筑墻包住了檐柱。

從磚墻上部露出的柱頭看,磚墻內的檐柱柱徑等于或者稍小于櫨斗底寬,就檐柱的用材等第來說是極低的,可能還不及《營造法式》余屋柱徑標準一材一栔至兩材的規定,同樣廣仁王廟柱徑28cm,23分,天臺庵柱徑26cm,約24分,稍大于一材一栔,表明山西小三間殿檐柱徑可能多是如此。

大殿結構為四架椽屋后褡牽對前三椽栿用三柱,通進深23.5尺,約7米,與天臺庵23尺接近,本身可與天臺庵一樣均用通檐四椽栿減去內柱,但仍保留了兩根內柱,可能為五代以來佛殿新的發展趨勢,長短栿對接式廳堂,最早見于大云院彌陀殿,自大云院之后成為宋金此類廳堂通例。

角梁結構為大角梁與隱角梁共同扣搭平槫,同時下面再用一根遞角栿,大角梁與隱角梁結構保證了平槫結構的穩定,作用類似于明清的扣金角梁做法,遞角栿則保證了轉角結構與橫架柱梁的聯系,這類結構常見于五代、宋廳堂或簡化殿堂。

特別要注意原起寺遞角栿與丁栿均在同一跳位水平面上,而且丁栿斜長基本等于遞角栿長度,帶來的結果就是丁栿與遞角梁后尾在三椽栿背糾結在了一起,從外側角度來看尤其明顯,其原因是鋪作等級較低(僅為斗口跳),遞角栿無上抬空間,雖然遞角栿與丁栿后尾相犯,但僅遞角栿穿破駝峰作螞蚱頭,而丁栿搭交三椽栿的方式也很有五代意趣,南禪寺、廣仁王廟這類四椽栿往往僅有一足材高,故丁栿可以完全平置在栿背,而五代以來天臺庵、原起寺、小張碧云寺、乃至本身非常殿閣的鎮國寺萬佛殿明栿都大于一足材,約一材兩栔至兩材一栔之間,故丁栿如需平置,則要在栿背開卯口,讓丁栿至少下半部榫接在栿背上。

從實例看,入五代的天臺庵、原起寺、小張碧云寺、鎮國寺大殿等等都是如此,可見足材明栿的影響力已經在五代被打破,材栔之間規整的格線開始交錯,真正的變革從大云院開始,大云院在五代建筑中,明栿上抬最為劇烈,前丁栿雖然還保留栿背卯口,但是已明顯有了斜勢,大云院預言式的前丁栿斜置、長短栿對接式簡化殿閣此后如摧枯拉朽般席卷整個晉東南,像天臺庵、原起寺這種尚有晚唐遺意的平置前丁栿結構類型將一去不復返。

由于外檐鋪作僅為斗口跳,所以前后檐出跳由底層梁栿直接伸出作華栱,跳頭替木承撩風槫,比較有意思的仍作了批竹形耍頭交替木,這在唐五代宋早期建筑中確實不多見,也不見于同樣斗口跳的天臺庵,究其原因還是為了在缺失令栱的情況下于耍頭背開桁碗穩槫,后尾則作半駝峰,這與南禪寺的繳背作用有類似之處又不完全相同,可能就是前者的極簡版,同時顯示出了原起寺與唐代建筑的緊密聯系,爾后由于明栿上抬,這種后尾半駝峰,前端交替木的極簡耍頭如曇花一現般不見了蹤影。

櫨斗之上先出所謂替木式半栱承出跳華栱,扶壁栱位先栱后枋式,替木式半栱在晉東南五代、宋甚至一直到金代的建筑中十分常見,僅僅濁漳河谷就可在原起寺、龍門寺西配殿、回龍寺大殿等建筑中出現,一般認為替木式半栱的運用,可以使梁栿出頭部分不需要按照斗口寬度縮窄,從而得以保持足夠厚度,同時以隱刻折線模仿明栿。而先栱后枋則處于匠作意識里栱、枋配置的邏輯問題,也就是說,在扶壁栱的層疊序列里,替木半栱依然為有效的泥道令栱。

山面華栱后尾皆為無散枓的足材實拍栱,栱頭作四瓣S形卷殺,配合半栱替木的三瓣S形卷殺,顯得十分優美,這是整個粗糙奔放的建筑結構中,幾乎是唯一令人感覺到優雅的部位。扶壁隱栱并沒有像別的建筑一樣凸出素枋表面,而是在素枋上剜刻了栱頭折線稍微示意一下,幾乎找不到比這個更糙的了,由于先栱后枋,所以補間扶壁單栱只能放在素枋上,雖然先枋后栱,但扶壁組成完全不同于如廣仁王廟一樣的單栱素枋交替扶壁的組成類型,而是五代、宋時期的簡易做法。

枓欹內凹相當明顯,大部分的枓形幾乎都有皿枓特征,皿枓有北朝時期的枓與皿板脫胎而成,至北宋前期之后逐漸消失,同樣大殿的栱頭多作分瓣內凹卷殺,這類卷殺最早見于北齊,如壽陽賈家莊出土的厙狄回洛墓屋宇式木槨就有明顯的栱頭分瓣內凹,至唐五代仍偶見,宋以后逐漸消失,原起寺栱頭內凹還是非常明顯的。

翼角的輻射椽在內檐完全觀察不到,僅僅從外檐角柱正身華栱開始布置輻射椽,輻射椽尚未遍布整個大角梁翼角結構,處在早期平行布椽至輻射布椽的中間階段,或稱平行輻射布椽法,這種布椽法在晉東南五代建筑中相當普遍。

長治潞城區辛安村的原起寺,作為濁漳河古建筑巡禮的第一站,可以借此一窺此地晚唐至宋初建筑轉折的發展歷程,并可與長治、晉城其他五代、宋初建筑進行橫向比較,雖然原起寺大殿幾乎是最粗糙的五代-宋初建筑,但由于做法獨特、出眾,依然不影響其作為早期遺構的較高地位。下一篇將介紹濁漳河流域最大、最規整華美的簡化殿堂建筑—大云院彌陀殿。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|