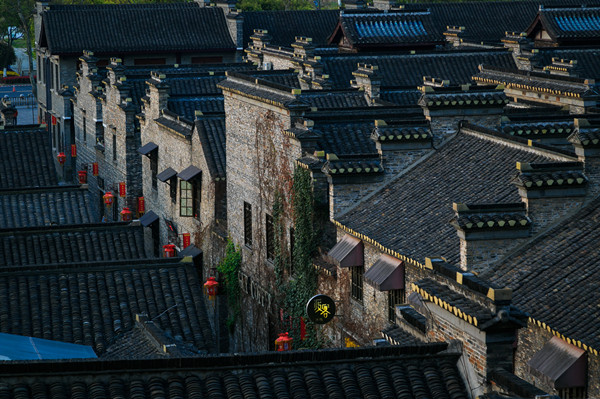

大通古鎮(zhèn),一座地處擁有三千五百多年歷史之殷商銅都門戶的商埠重鎮(zhèn),度繁華,幾經(jīng)蒼桑,千年的歷史,像滔滔長江水一樣,不停地沖刷積淀,給這座江南小鎮(zhèn),濃縮蘊育出了獨具特色的水鄉(xiāng)人家……

大通,古名“瀾溪”,這是一個詩意綿綿的名字,這也是一座鵲渚煙波漁舟唱晚的詩意小鎮(zhèn)。

作為中國乃至世界上唯一的江心古鎮(zhèn),它擁有近2600年的文明史,人文底蘊深厚,以“漁鹽城市”聞名天下,曾是“安徽四大商埠”之一,中西文化交融的“小上海”,其中以“明清天下首鎮(zhèn),九華佛國天門,江豚生活樂園,江南詩意水鄉(xiāng)”的四大特色享譽海內外……

西漢時期在此設立“梅根冶”,于唐代設大通水驛,自宋開寶八年(公元975年)建鎮(zhèn),距今已有千年歷史。清末民初時期,大通鎮(zhèn)作為《煙臺條約》的重要通商口岸。其和悅洲曾為鹽務招商局、長江水師、安徽臨時軍政府駐地,繁盛一時,時有“小上海”之稱。至今,瀾溪老街上仍有保存完整的桿秤制作、漁網(wǎng)編織、藤藝編織等傳統(tǒng)手工藝。

據(jù)史志記載,大通唐始設水驛,曰大通水驛。南宋時期,“日出而市,及午而散”的集市活動已由“鎮(zhèn)”所代替。詩人楊萬里在《舟過大通鎮(zhèn)》中有“漁罾最礙船”、“魚蟹不論錢”的詩句,為漁鄉(xiāng)留下了生動的寫照。明代洪武初年,大通設巡檢司、河泊所、驛運站等機構。清設大通水師營,“轄樅陽以下水東至獲港水面”。同治初,興建大通參將衙,駐參將統(tǒng)帥水陸清軍近千人,還設有“納厘助餉”的厘金局和專征江西、兩湖及安徽中路鹽稅的鹽務督銷局。降至清末民初,大通與安慶、蕪湖、蚌埠齊名,為安徽四大商埠之一。

說起大通古鎮(zhèn)就不得不提到其中的“秤”心如意。

在中國歷史文化名鎮(zhèn)大通鎮(zhèn),每塊磚瓦都見證了歷史的興衰、每家老店都彰顯了瀾溪老街的厚重和古樸。對于土生土長的大通人來說,老字號“夏洪興老秤行”的名聲更是響當當!

共和街131號,一家和門牌號數(shù)字差不多年歲的秤行三十年如一日的佇立在老街中段。一百三十多年的歲月變遷,秤行門面在更換、手藝在相傳,不變的是一代代制秤人對“誠信”的初心和堅守。

常言道:高手在民間。現(xiàn)今的老板夏大明是“夏洪興老秤行”的第五代傳人。四十年來,夏師傅守著他的店精心制作每一桿秤,從沒因操作失誤讓秤有過半點瑕疵,也從不因商販的慫恿使秤缺斤少兩,不能馬虎、不出偏差是這一百多年來夏洪興老秤行的規(guī)矩。

從清晨到日落,在挑選、刨木、制胚、打磨、包銅管、定叨口、定星位等重復的工序里,夏師傅一天能做好四、五桿秤。

曾經(jīng),桿秤支撐起了市場交易的半壁江山,現(xiàn)如今,恐怕只有在鄉(xiāng)村集市才能看見它的身影。用桿秤的人越來越少,做桿秤的人更是鳳毛麟角。

正是因為這份堅定的傳承之心,大通木桿秤制作技藝,如今已入選了第三批市級非物質文化遺產(chǎn)。夏大明也拓寬了桿秤的用處和渠道,他將制作精良的桿秤發(fā)展成旅游商品,越來越多的顧客來店里買桿秤已經(jīng)不僅僅是用作度量器具,而是當作具有文化內涵的工藝品來保留和收藏。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|