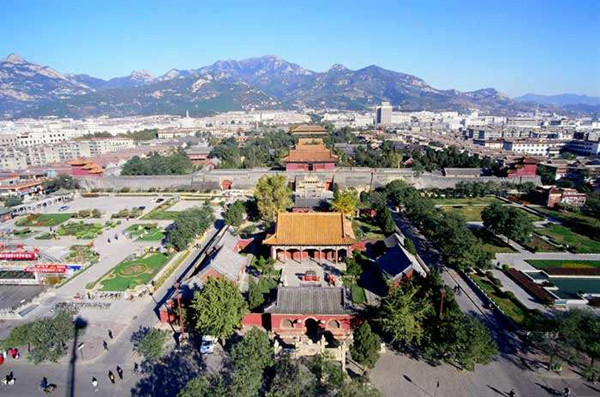

泰山一直是皇家祭祀的地方,在山東泰安泰山南麓有一個泰山岱廟,俗稱“東岳廟”,此廟宇就是歷代帝王都會來的祭祀之所。目前,岱廟已經與故宮、曲阜三孔、承德避暑山莊外八廟并稱中國四大古建筑群。

你知道歷代帝王祭祀之所——泰山岱廟的歷史嗎?

泰山岱廟創建于漢代,為泰山信仰的祖庭,有“秦即作疇”、“漢亦起宮”之載。漢武帝時期(前140-前87年),漢廷于博縣境內建泰山廟(又名岱宗廟,后世習稱東岳廟,即今岱廟的前身)。

武帝元封二年(前109年)四月,武帝巡東萊,過祀泰山,于泰山廟中植柏千株,夾廟之兩階,是為岱廟漢柏之由來。

東魏興和三年(541年),兗州刺史李仲璇重修岱岳祠,并“虔修岱像(泰山神像)”,為岳廟設立泰山神像之始。

唐武德七年(624年),唐廷立制:東岳泰山祭于兗州,年行一祭,以立春舉行。武周時期(690-705年),武則天命將岱岳廟(岱廟)由漢址升元觀前(今岱宗坊西南)移建于今址。唐時于岱岳廟植槐,今岱廟唐槐院古槐傳為唐植。

宋太祖開寶三年(970年),遣太子右贊善大夫袁仁甫等重修岳瀆祠廟,此為東岳廟入宋后首次重修。宋真宗大中祥符元年(1008年)七月,創建天貺殿。十月,詔封泰山神為“仁圣天齊王”。宋朝,泰山廟會逐漸形成,尤以三月二十八日之東岳廟會為盛。

金世宗大定十八年(1178年),東岳廟發生火災,惟存門墻,堂室蕩然,次年重修。金宣宗貞佑四年(1216年),岳廟因遭戰火,殿宇盡焚,僅存延禧與誠明堂。元世祖中統四年(1263年)命全真教掌教宗師誠明真人張志敬修復重建。元末戰事頻繁,東岳廟再次被毀。

明洪武三年(1370年),明太祖以“岳瀆之靈受命于上帝,非國家封號所可加”,詔去泰山神封號,改稱東岳泰山之神,立碑岳廟詔告天下。嘉靖二十六年(1547年),岱廟起火,正殿、門廊俱焚,僅存寢宮及炳靈、延禧二殿,古樹、碑刻也多被毀,此后朝歷時十余年始開工重建。

清康熙七年(1668年)六月十七日夜,泰安發生強烈地震,東岳廟配天門、三靈侯殿、大殿等墻垣坍塌。康熙十六年(1677年)重修竣工。乾隆五十五年(1790年)三月,高宗東巡至泰安,謁岱廟登岱祀碧霞祠。高宗前后十次巡幸泰安岱廟,共題泰山詩百七十余首。

其建筑采用帝王宮城規制,規模宏大,周環1500余米,南北長405.7米,東西寬236.7米,廟內各類古建筑有150余間,總面積96000平方米。

說起其建筑,那你了解歷代帝王祭祀之所——泰山岱廟的具體建筑情況嗎?

岱廟共有八門。南向五門,即中為正陽,兩側為掖門;掖門兩側,東為仰高,西為見大。東門名東華,又稱青陽;西門名西華,又稱素景;北門名厚載,又稱魯瞻;各門之上均有樓,前門稱五鳳樓,后門稱望岳樓。廟墻四角有角樓,按八卦各隨其方而名:東北為艮,東南為巽,西北為乾,西南為坤。門樓、角樓均于民國年間毀壞。1985年重建正陽門和五鳳樓,黃瓦蓋頂,點金彩繪,富麗堂皇,高聳巍峨。1988年至1989年重建巽、坤二樓,五彩斗拱,飛檐凌云。

正陽門內迎面是配天門,穿堂式,筑于石砌高臺上。門上懸當代書法家舒同書額。門內原祀青龍、白虎、朱雀、玄武神像,1928年毀,今為大汶口文化展室。兩側原有配殿:東為三靈侯殿,祀周朝諫官唐宸、葛雍、周武西為太尉殿,祀唐武宗時中書郎杜。

天貺殿是岱廟的主體建筑,始建于北宋大中祥符二年(公元1009年),大殿共九間,長48.7米,寬19.8米,高22.3米,臺基為石筑,白石雕欄環繞四周,重檐歇山式殿頂,黃琉璃瓦覆蓋。殿內保存有巨幅宋代壁畫《啟蹕回鑾圖》,長62米,高3.3米,描繪了東岳泰山之神出巡時浩浩蕩蕩的場面,共有人物630余名,并繪有各類珍禽異獸、山石樹木、宮殿樓閣等,構圖嚴謹,疏密相間,氣勢磅礴,筆法流暢。描繪了泰山神出巡的浩蕩壯觀的場面。畫中人馬,千姿百態,造型生動逼真。是泰山人文景觀之一絕。

岱廟東路末端的仿木結構銅亭,又名“金闕”,是中國屈指可數的珍貴銅鑄大型建筑之一。始建于明萬歷四十三年(公元1615年),原在泰山頂峰碧霞祠內,是奉祀碧霞元君之所,1972年移至岱廟內。銅亭長4.4米,寬3.4米,造型端莊渾厚,鑄造工藝極為精湛,堪稱中國古代銅鑄藝術的精品。

岱廟內碑碣林立,保存著歷代的修廟祭告碑、經幢、題名、詩刻等共計151方,一直有碑林的名號。藏于東御座的秦二世詔書石刻,是以公元前209年李斯的篆書鐫刻而成的,是目前中國保存的最為古老的文字石刻之一。藏于漢柏院的東漢建寧元年(公元168年)的衡方碑、中平三年(公元186年)張遷碑、西晉泰始八年(公元272年)孫夫人碑和唐神寶寺碑、漢張衡不忘碑等,都是著名的碑刻。

莊嚴、雄偉的岱廟,殿宇輝煌,文物薈萃。這里的每一處建筑都體現著中國古代建筑藝術的風采,每一件文物都反映了泰山的文明發展。漫步在這藝術的世界里,抬眼望到的,舉手觸到的都是民族的瑰寶,無不使觀者動容,令游人感慨。巍巍岱廟,是一座熔建筑、園林、雕刻、繪畫和祖國傳統于一體的古代藝術博物館。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|