殊像寺,在山西五臺山懷鎮西南1公里處,殊像寺也是五臺山五大禪林之一,因寺內供奉著文殊菩薩而得名。它創建于東晉(公元317-420)初年,唐代(公元618-907)重建,元泰定二年(1325)又予重建,后毀于大火。明代弘治九年(1496)再建,萬歷年間(1573-1620)又予重修,寺內有重修碑記。1983年被定為漢族地區全國重點寺廟。殊像寺與顯通寺、菩薩頂、塔院寺、羅睺寺并稱五臺山之“五大禪處”,和顯通寺、塔院寺、碧山寺、南山寺、金閣寺、廣宗寺、圓照寺、永安寺、靈境寺共為五臺山之“十大青廟”。

寺內最著名的建筑是文殊閣(大殿),現存殿宇為明弘治二年(1489)由鐵林果禪師主持修建的。大殿面寬五間,進深三間,重檐九脊歇山頂,是五臺山臺懷中心區最大的殿宇。殿內正中佛臺上供奉的文殊騎獅塑像,高近十米,是五臺山諸寺中最高大的一尊文殊塑像。

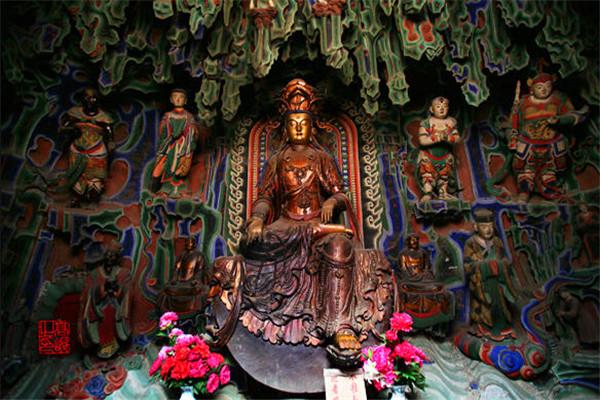

在文殊像的背后,面向后門供奉了一尊觀音菩薩塑像。大多數寺廟里的觀音歷來都是臉朝南坐,而殊像寺的觀音卻面向北方,因此被稱為“倒坐觀音”。

有趣的是在后門外的影壁墻上畫了一幅伏虎羅漢圖,其兩旁的對聯為:“問觀音為何倒坐;恨凡夫不肯回頭”。其意也嚴肅,恨也深遠。問的是大慈大悲法力無邊的觀音不愿回頭普渡四方,恨的是凡夫俗子不肯拋卻手中和心中的名利。

文殊殿的另一看點是懸塑佛像。殿內三面墻壁上塑有五百羅漢渡江的故事,形狀如山洞里倒垂下來的冰巖冰棱,支離參差、千姿百態、無一雷同,如同一幅有動有靜、色彩絢麗、刻劃逼真的彩色懸塑畫,將整個大殿裝飾得更加姿彩斑斕。給人一種上下幾千年,縱橫幾萬里的博大深遠之感。

殊像寺沒有大雄寶殿,只有大文殊殿。出大文殊殿后門,拾階而上,臺基上的殿宇為藏經閣,室內正中供奉釋迦牟尼佛和阿難、迦葉一佛二弟子像。釋迦牟尼佛前供奉著“出山文殊”亦稱“沐浴文殊”像。

殊像寺外有一口泉水,名為般若泉。梵語“般若”為“智慧”的意思。據說飲此泉水能長智慧、去愚癡。所以不但佛門把這里的泉水列為供佛的“凈水”,清代帝王朝山禮佛,也專飲此水。善男信女們來到這里都會用瓶盛裝泉水帶回去與親朋共享。經科學家初步考證,般若泉水具有清心保健之效,確系稀有的珍貴礦泉水,為飲用及醫藥用水難得佳品,學者名流曾賦予"茗啜般若,智爽神怡"的美稱。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|