說起山西,大家都知道,那可是名副其實(shí)的古建寶地。相關(guān)資料顯示,我國現(xiàn)存元代之前的建筑遺產(chǎn)中,70%以上的都位于山西境內(nèi)。尤其難得的是,這里的很多古寺廟建筑群中,保留著好幾個(gè)朝代的歷史建筑,其中的平順龍門寺,它就把多代古建完整的保留了下來。

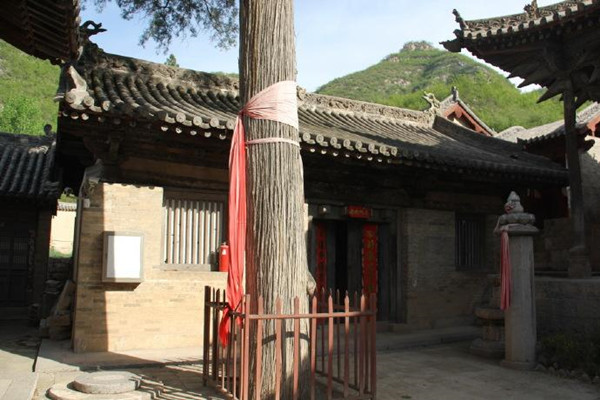

龍門寺,位于龍門山腰際,此處山巒聳峙,谷內(nèi)夾石凸起形如龍首,故曰龍門山。周圍三面環(huán)山、一面臨水,景致別有一番風(fēng)雅。

平順龍門寺始建于北齊,以五代后唐、宋、金、元、明、清六朝木構(gòu)建筑匯集而聞名于世,是最早懸山頂實(shí)例。寺內(nèi)現(xiàn)存有五代、宋、金至明清建筑10余座,碑刻、經(jīng)幢、墓塔、題記共計(jì)60余處。盡管龍門寺內(nèi)現(xiàn)存最早的建筑為五代時(shí)期的西配殿,但龍門寺最初的創(chuàng)建年代在現(xiàn)存碑文和方志記載中莫衷一是,分別出現(xiàn)北齊、唐、五代三種說法,以往學(xué)界對(duì)此雖有關(guān)注,但研究尚未深入。

相傳,北齊天保年間,法聰大和尚經(jīng)五臺(tái)山云游至此,頓覺此地清靜幽雅,靈氣飄逸,遂稟呈圣上,傳旨建寺。宋太祖趙匡胤,還曾敕賜寺額“龍門山惠日院”。

龍門寺,也曾名為法華寺,宋太平興國八年即983年,因大規(guī)模建設(shè)之后,改名為惠日禪院,在清嘉慶之后,重新改回龍門寺,也叫龍門院。這一帶的山高壁峭,谷內(nèi)夾石凸起,形狀就像一個(gè)龍頭,所以被叫做龍門山,龍門寺也是因山得名。

行走于寺廟內(nèi)探尋各朝遺跡,必然要一睹西配殿的真容,這座建于五代后唐的配殿是寺內(nèi)最古老的木結(jié)構(gòu)建筑,也是國內(nèi)已知唯一的五代時(shí)期懸山式建筑,簡潔大氣的構(gòu)造,浸潤著晚唐遺風(fēng)。西配殿屋頂平緩,結(jié)構(gòu)簡樸,是我國現(xiàn)存唐至五代時(shí)期懸山頂建筑的代表,建于五代后唐同光三年(925年),殿前尊勝陀羅尼經(jīng)幢是五代后漢乾祐三年鑄造的,上面記刻了西配殿的建造年代,2001年修葺過一次。與西配殿相對(duì)的東配殿原為觀音殿,是明代的建筑,里面供奉著“華嚴(yán)三圣”和觀音菩薩。

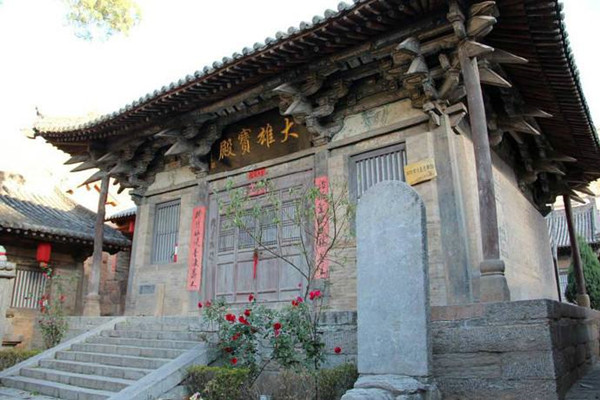

大雄寶殿位于中軸線的正中,面寬進(jìn)深各三間,單檐九脊歇山頂式古建,殿宇雖經(jīng)明、清時(shí)期裝飾翻修,但從其開間比例到構(gòu)件的細(xì)部做法,均保留了宋代建筑的特征。大雄寶殿建于北宋紹圣五年(1098年)左右,是龍門寺中位置最高、體量最大、唯一一座歇山式建筑,殿頂琉璃吻獸是明成化年間燒造的,萬歷年間大雄寶殿重修過一次,殿內(nèi)西山墻壁畫和東山墻壁畫都是在后來維修時(shí)所繪。

接著就是山門(天王殿)了,雖然現(xiàn)在看上去是被后人修復(fù)過的,但從柱額、斗拱等部位來看,與天王殿同為金代所建。

燃燈佛殿,梁架構(gòu)件多為園木稍作加工后即使用,斷面極不規(guī)則,這也是長治地區(qū)諸多元代建筑普遍做法,所以像這樣擁有相對(duì)自由建筑風(fēng)格的燃燈佛殿應(yīng)該就是元代那會(huì)兒的產(chǎn)物了。現(xiàn)在我們看到的燃燈佛殿是2004年修葺過后的樣子,但基本上是保留了原貌。

比較關(guān)注古建筑的學(xué)者們認(rèn)為,明清建筑由于磚石墻體的大量采用,部分墻體具有圍護(hù)和承重的雙重功能,因此,屋頂出檐大為減小,柱子相對(duì)變細(xì)加高,同時(shí),裝飾性構(gòu)件大為增多。這樣看來,除了觀音殿、大雄寶殿、天王殿、燃燈佛殿之外的其他的殿宇,像配殿、禪院、僧房之類的,自然而然看得出都是明清時(shí)代的建筑了。

龍門寺,它在空間構(gòu)成上,規(guī)模雖然不大,但是修建規(guī)劃完整,寺內(nèi)保管著五代以來的歷代建筑樣式,組成了名副其實(shí)的木構(gòu)古建博物館,這里的每一處建筑都反映了各個(gè)時(shí)期的結(jié)構(gòu)特色和建筑工藝水平,寺院的碑刻、壁畫、佛像、經(jīng)幢等歷史文明遺產(chǎn),匯聚成了一部跨時(shí)代的歷史教科書,吸引著四面八方的游人與香客信士。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|