黨的十九大作出了實施鄉村振興戰略的重大決策部署,為新時代農業農村發展創造了歷史性機遇。落實落地鄉村振興戰略的各項要求,必須堅持規劃先行,樹立城鄉融合、一體設計、多規合一理念,因地制宜、分類施策編制好各類規劃,著力改變農村“無規劃、亂規劃、被規劃”的現象。

相比城市規劃,鄉村規劃有其特殊性、復雜性。按照中央頂層設計,結合基層實際,我們認為,編制好鄉村規劃應做到“八要八不要”。

產業謀劃要對路,不搞強迫命令

產業是鄉村振興的物質基礎,缺乏產業的鄉村振興就是無源之水、無本之木。要根據不同村莊的區位條件、資源稟賦、發展現狀,按照“宜農則農、宜游則游、宜工則工、宜文則文”的原則,堅持規劃先行、分類施策,因地制宜發掘農村新功能新價值、培育新產業新業態、打造新載體新模式,規劃發展一批符合地方特色、發展潛力較好、競爭優勢明顯、帶動作用較強的農業產業。在產業謀劃和實施過程中,要充分聽取群眾意見,不搞強迫命令、不搞生搬硬套,確保產業規劃符合本地實際、符合農民意愿。

基礎設施要便民,不搞表面文章

城鄉差距大最直觀的是基礎設施和公共服務差距大。基礎設施建設的根本目的在于方便群眾生產生活。要堅持把滿足群眾需要、方便群眾使用作為第一標尺,在充分梳理村莊布局特點、群眾生產生活習慣等要素的基礎上,統籌考慮城鎮化、農業產業化和村莊自身發展需要,實施一批打基礎、管長遠、方便群眾、影響全局的基礎設施建設工程,確保農村生活空間尺度適宜、布局協調、功能齊全。切忌好大喜功、華而不實、搞表面文章,堅決不搞盲目建設,堅決不上“高大上、假大空”、勞民傷財、引發民怨的基礎設施項目。

公共服務要配套,不搞各自為政

著力破除城鄉公共服務二元結構是滿足農村群眾美好生活需要的迫切要求。要以“讓農民群眾獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續”為目標,著力推動優質公共服務向農村延伸,統籌布局農村教育、科技、醫療、文化、體育等各類公共服務配套,建立健全全民覆蓋、普惠共享、城鄉一體的基本公共服務體系,實現農村公共服務高質量供給。要著力改變部門之間各自為政、職責不清、管理混亂、供給不足、質量不高的狀況,徹底消除農村碎片化、低效率的公共服務供給。

生態保護要強化,不搞污染破壞

生態資源是農村最有價值、最具吸引力的資源;綠水青山是農村必須永久保留的底色。要落實生態保護優先的要求,以林地、基本農田、水資源、國土開發適宜性評價以及水源保護區、自然保護區、重點資源保護區等建設要求為依據,科學劃定生產、生活、生態空間以及生態保護紅線、永久基本農田、村莊開發邊界,統籌考慮生態修復方案及污染防治措施,保護好農村山清水秀、天藍地綠的優美環境。要堅決摒棄先污染后治理、先低端后高端、先粗放后集約的發展模式,避免農村生態資源遭到污染破壞。要將農村人居環境整治作為村莊建設規劃的重點,著力解決垃圾亂堆亂放、污水橫流、建房無序等關系農村民生的問題,讓綠色成為農村最靚麗的底色。

歷史文化要珍惜,不搞大拆大建

村莊歷史文化凝結著歷史的記憶,是農村傳統文化的重要載體和農民群眾的精神家園。要高度重視村莊歷史文化的保護和傳承工作,對擁有文物古跡、古樹古廟、傳統建筑等文化遺產的村莊,要科學制定歷史文化保護開發規劃,保持村莊的歷史文化完整性、獨特性和延續性。要堅決摒棄大拆大建、統拆統建等“一刀切”的村莊建設模式,倡導運用“微改造”等方式對具有歷史文化價值的村莊建筑、遺跡進行開發利用,厚植鄉土文化,留住美麗鄉愁,保留鄉村風貌。當前,要進一步摸清全市農村歷史文化資源底數和現狀,大力挖掘“安寧記憶”和“文化基因”,豐富農村歷史文化內涵。要堅持既塑形、又鑄魂,把歷史文化保護開發與鄉村文化振興結合起來,努力形成文明鄉風、良好家風、淳樸民風,煥發文明新氣象。

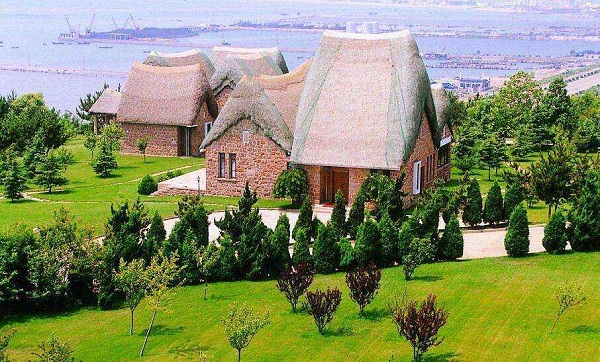

農村建筑要講究,不搞一律刷白

優秀的農村建筑設計不僅能充分展現本村特色傳統文化,還能有效改善農村人居環境。要結合農村實際,充分挖掘具有本地特色的鄉村建筑風貌元素,使農村建筑既有明顯地域特征、文化特色和個性元素,又滿足群眾的建房期盼、生活習慣和居住功能。要改變一些地方“一律刷白”的簡單做法,著重加強農村風貌整體管控,嚴格控制農村建筑的風格、顏色、立面及退讓距離,精細選擇農村建筑材料,嚴格農村建筑標準和質量,做到依山就勢、疏密有度、錯落有致、精致精美、人見人愛,避免片面追求城市化導致的“不土不洋”“千村一面”。要結合當前機構改革,探索推進農村規劃建設體制創新,對城鄉規劃、住建管理部門的職能、機構、人員進行重新優化整合,強化對鄉村規劃建設的管理、指導和服務,著力改變過去“重城市、輕農村”的城鄉規劃建設管理模式。

功能布局要合理,不搞重復建設

合理確定村莊功能布局是促進農村資源合理利用的關鍵所在。要在充分考慮村莊自然條件、人口規模、增長速度的情況下,按照“因地制宜、分類指導,有利生產、方便生活,合理利用、適度超前”的原則實施規劃建設,推動形成功能完善、布局合理、配套齊全、環境優美的村莊建設格局。要綜合考慮群眾意愿、發展需要、投入水平和資源約束等因素,根據功能需求合理安排建設時序,不搞一哄而上、盲目建設、重復建設,避免推倒重來、浪費資源。要根據區域總體布局和各片區發展實際,科學劃定村莊類型,因地制宜推進村莊建設規劃編制,避免“一刀切”和“齊步走”,不得強行撤并村莊。

土地利用要精準,不搞閑置浪費

土地是保障鄉村振興戰略有效實施的核心資源。在規劃編制過程中,要落實“多規合一”的要求,在開展資源環境承載力和國土空間開發適宜性評價的基礎上合理確定用地規模和方式,同時與安寧市城鄉總體規劃、土地利用總體規劃、環境保護規劃等上位規劃進行精準銜接,形成緊密聯系、定位清晰、科學嚴謹、統一銜接的鄉村規劃體系。要堅持拓增量和盤存量相結合,通過精準調規科學適度增加涉農建設用地,通過土地綜合整治、生態修復地類認定等盤活存量建設用地,有效保障鄉村振興建設用地。要精準利用好項目規劃范圍內的耕地、林地、基本農田、建設用地等各類型土地,避免閑置浪費,確保物盡其用。

在規劃成果形式上,鄉村規劃還應區別于城市規劃的一般做法,要做到簡明易懂、易于操作,避免制作長篇累贅、晦澀難懂的文本和圖紙,確保制定的規劃村民易懂、村委能用、街道好管。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|