拉卜楞寺,位于甘肅省甘南藏族自治州夏河縣。是藏傳佛教格魯派六大寺院之一,被世界譽為“世界藏學府”。1982年,被列入全國重點文物保護單位。整個寺廟現存最古老也是唯一的第一世嘉木樣活佛時期所建的佛殿,是位于大經堂旁的下續部學院的佛殿。

拉卜楞寺宗教體制的組成以聞思、醫藥、時輪、吉金剛、上續部及下續部六大學院為主,在全蒙藏地區的寺院中建制最為健全。聞思學院是其中心,又稱大經堂,有前殿樓、前庭院、正殿和后殿共數百間房屋,占地十余畝,為藏式和古宮殿式的混合結構,頂上有鎏金銅瓦、銅山羊和法輪、幡幢、寶瓶等裝飾物。它以顯宗為主,著重研習印度佛學家所著的五部大論(《釋量論》、《般若論》、《中觀論》、《具舍論》、《戒律論》)。

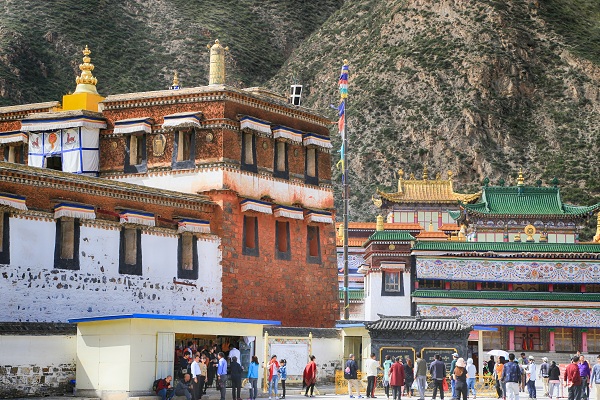

全寺所有梵宇,均以當地的石、木、土、茴麻為建筑材料,絕少使用金屬。整體建筑下寬上窄,近似梯形,外石內木,有“外不見木,內不見石”之諺。各廟宇依其不同的功能和等級,分別涂以紅、黃、白等土質顏料,陽臺房檐掛有彩布帳簾,大中型建筑物頂部及墻壁四面置布銅質鎏金的法輪、陰陽獸、寶瓶、幡幢、金頂、雄獅。部分殿堂還融合和吸收漢人建筑成就,增蓋宮殿式屋頂,上覆鎏金銅瓦或綠色琉璃瓦。

全寺共有六大經堂,最大的是聞思學院經堂,又稱大經堂,是“磋欽措兌”會議的場所,為全寺之中樞。一世嘉木樣初建時,只有80根柱子,1772年二世嘉木樣擴建為140根柱子,可容納3000僧人誦經。1946年,五世嘉木樣又建了前殿院,至此,大經堂成為有前殿樓、前庭院、正殿和后殿共數百間房屋,占地10余畝的全寺最宏偉的建筑。

其它五大經堂分別是:時輪學院經堂、醫學院經堂、喜金剛學院經堂、續部上學院經堂和續部下院經堂。

聞思學院經堂

聞思學院經堂又稱大經堂,有前殿樓、前庭院、正殿和后殿共數百間房屋,占地十余畝,為藏式和古宮殿式的混合結構,頂上有鎏金銅瓦、銅山羊和法輪、幡幢、寶瓶等裝飾物。

時輪學院經堂

時輪學院經堂坐落于大經堂右側,建于1763年,正殿東西5間,南北11間,具有濃郁的藏式風格,內供時輪金剛佛銅像。后殿正中供奉釋迦牟尼和七大弟子像,左右供奉著堪布倉、貢唐羅智倉、旦巴嘉措等活佛的靈塔。

醫學院經堂

醫學院經堂,建于1784年,正殿南北6間,東西5間,殿內供奉藥王佛、藥師佛和拉科倉的舍利塔,殿前廂廊內繪有人體脈絡圖18幅。

喜金剛學院經堂

喜金剛學院經堂,建于1879年,仿拉薩布達拉宮的南杰扎倉樣式修建。1957年失火燒毀,后由國家撥款按原式重建。

續部上學院經堂

續部上學院經堂,位于喜金剛學院的西側。建于1941年,正殿東西5間,南北10間,高達三層,頂層為宮殿式,綠色琉璃瓦覆蓋,故稱綠瓦寺。后殿內供有彌勒佛銅像和十六羅漢象,左為八大藥師佛和35尊仟悔佛,右為第五世嘉木樣大師父母的骨灰塔及21尊度母佛像,兩側有銅質無量壽佛1000尊。

續部下院經堂

續部下院經堂位于大經堂東北,初建于公元1737年,正殿東西5間,南北1間,系藏式建筑,殿頂法輪、幢幡俱全,內供密集、怖畏、勝樂等密宗佛像,其后殿供奉一世德哇倉等7位活佛之靈塔。

除各學院的經堂外,拉卜楞寺有眾多佛殿,佛殿是僧眾誦經和信徒朝拜的場所,較為著名的有宗喀巴佛殿、千手千眼觀音殿、彌勒佛殿、釋迦牟尼佛殿、白傘蓋菩薩殿、救度母殿、白度母殿、壽安寺、悟真寺、普祥寺、圖丹頗章和護法殿等。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|