北鎮(zhèn)廟位于中國遼寧省北鎮(zhèn)市城西2千米的山崗上,是醫(yī)巫閭山的山神廟,也是全國五大鎮(zhèn)山中保存最完整的鎮(zhèn)山廟。1988年被列為第三批全國重點文物保護(hù)單位。

北鎮(zhèn)廟始建于隋開皇十四年(594年),初稱“醫(yī)巫閭山神祠”。金大定四年(1164年)重修后改稱“廣寧神祠”。元大德二年加封醫(yī)巫閭山為貞德廣寧王,將神祠擴(kuò)建后改稱“廣寧王神祠”,元末被毀。明洪武三年在原址重建,改稱“北鎮(zhèn)廟”。

《周禮·職方氏》云:東北曰幽州,其山鎮(zhèn)為醫(yī)巫閭。故醫(yī)巫閭山為中國北方之鎮(zhèn)山。歷代王朝不斷尊崇、加封,醫(yī)巫閭山隋代時期被封為“廣寧公”,遼、金封為“廣寧王”,元代加封“貞德廣寧王”,明初改封“北鎮(zhèn)醫(yī)巫閭山之神”。

據(jù)歷史文獻(xiàn)記載,從隋代開始,各鎮(zhèn)山“就山立祠”,建廟設(shè)主,春秋祭祀。北鎮(zhèn)廟是供奉祭拜醫(yī)巫閭山神靈之所。自古游閭山者都要先到北鎮(zhèn)廟祭拜,故有先祭廟,后游山之說。現(xiàn)存建筑保持著明清兩代的風(fēng)格。

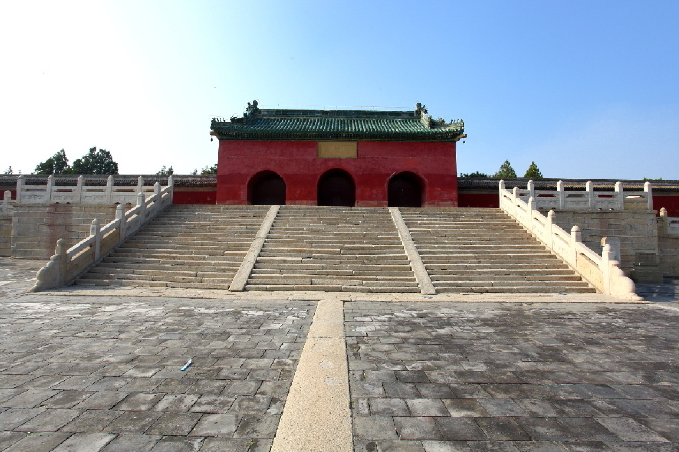

北鎮(zhèn)廟規(guī)模宏大,東西寬109米,南北長240米,廟內(nèi)建筑從山下到山頂依山勢層層向上,排列而成。廟中的主要建筑有御香殿、正殿、更衣殿、內(nèi)香殿、寢殿五重大殿,建于一個工字形的高臺上。五重大殿之前又有石牌坊、山門、神馬門、鐘鼓樓等建筑,之后又有仙人巖、翠云屏等景致點綴。

御香殿共有廳堂五間,是陳放朝廷御書和皇家祭祀用香蠟供品的地方。御香殿的后面是大殿,大殿是廟內(nèi)整體建筑的對稱中心,也是廟內(nèi)最大的建筑,殿寬23.4米,面闊七間、進(jìn)深五間,是舉行祭掃大典的場所;大殿為歇山式大木架結(jié)構(gòu),殿墻以青磚圍砌而成,綠琉璃瓦頂,雕梁畫棟,柱、檁均為紅色;墻壁上繪有漢代至明代各朝著名的文臣武將畫像32人,各具神態(tài),惟妙惟肖,至今仍色彩鮮艷。殿內(nèi)有一尊“北鎮(zhèn)山神”的泥塑。殿的正中懸掛著清乾隆帝書的“乾始神區(qū)”銅制御匾。

大殿的后面有三間更衣殿,是祭祖者入大殿朝拜前更換衣服的地方。再后有三間內(nèi)香殿,是存放地方官員祭品和香火的地方。最后的寢宮,是山神的內(nèi)宅,所以規(guī)模僅次于大殿。清康熙帝敬獻(xiàn)的御匾“郁蔥佳氣”懸掛于殿眉的正中,大殿的周圍以白色的石欄圍繞。

廟內(nèi)還保存有元、明、清三代的石碑56通,其中有元代大德、皇慶、延祐、至順、至正等年間的祭山、封山碑12通,明代永樂、成化、弘治、正德、隆慶和萬歷年間的修廟碑16通,清代康熙、雍正、乾隆、道光和光緒年間的祭山修廟、游山詩等碑28通,這些石碑在考古學(xué)研究和書法藝術(shù)上,都有著很高的的價值。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|