四川閬中永安寺是一組以元代大殿為主體的合院式建筑群。第一進院落包括山門及觀音殿,第二進院落為元代的大殿及其兩廂,整體布局開合有致,高低錯落,建筑單體各具特色。其中,元代大殿木構因材制宜,靈活運用大額、叉手、挑斡、斜梁等構件,用較小的材料架構出較大的空間,展示了中國古代匠師高超的建筑技藝。

閬中永安寺,又名“本覺院”,位于四川閬中市東南的水觀鎮永安寺村,距閬中古城直線距離24.8公里。

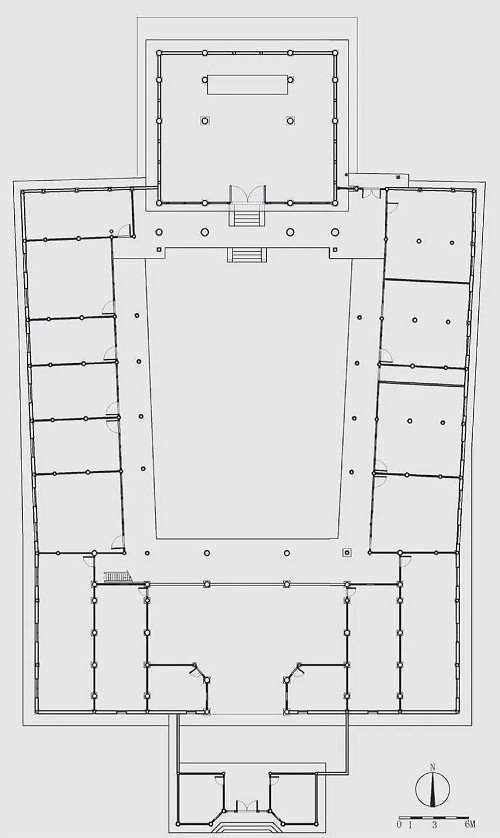

目前,寺院由山門、觀音殿、大殿及左右廂房(配殿)組成,總建筑面積1615平方米。

圖1永安寺山門及觀音殿

1.歷史沿革

清咸豐元年(1851)《閬中縣志》載:“永安寺……唐建,宋治平、元至正、明嘉靖,遞有培修”。

永安寺大殿主體為元代遺存。文字證據有三:一是大殿正中靠東側四椽栿上墨書,“大元至順四年(1333)太歲癸酉九月壬辰朔二十八日巳未當院至盟比丘寶傳專管修造小師悟一同師第□□□□□□囊資革故鼎新創”;其二,大殿西山面原壁畫上有至正戊子(1348)題記;其三,為明嘉靖二十七年《重修敕賜本覺院記》碑記:“本覺院,地去閬東六十里許。先宋僧處林之所創建者也,宋英宗治平四年奉敕褒修。元文宗至順二年,式廓增大殿……。嘉靖丁丑歲,僧號寶峰者夙夜惶惶,思為此懼,乃敬捐衣鉢,募工匠,土木金石次地畢舉,樓閣廊宇,門殿臺砌,煥然而更新之。”

此元代大殿明清及今多次維修,《四川閬中永安寺元代大殿及其壁畫塑像》(1955)記載,“前槽還保存了元建的原樣……檐下斗栱尚完整者僅有前檐柱頭鋪作兩朵及當心間鋪作兩朵……后檐已改用挑枋代替”,現狀中的后檐斗栱應為后來修復的。該文中所述的綠色琉璃大吻,殿內佛像,有“元至正戊子”題記的“天龍八部圖”工筆重彩壁畫,文革后均無存。

據明嘉靖碑記,其山門、觀音殿、左右廂房的格局,可能奠定于明。但據現有形制及題記,清代多有重修、重建。例如,山門“大清道光伍年歲次乙酉月建丙戍廿二曰……”,觀音殿明間正脊下的“順脊串”底有清乾隆年間的上梁題記。左右廂房廊額下:“大清光緒八年孟東月望四曰明星黃道上梁大吉皇圖鞏固帝道遐昌。敕賜本覺院蓮臺會值年總領館羅省環,李鐘秀,李鐘魁、李忠富。匠師劉克福、韓成槐、李應明。老安少懷,增富延壽矣”。

1956年,永安寺被列為四川省第一批歷史及革命文物保護單位;1980年重新公布為四川省第一批重點文物保護單位,但注銷了文革中被毀的元代壁畫與塑像;1992年3月維修;2001年定為第五批全國重點文物保護單位;2008年5.12地震受損;2013年12月永安寺災后搶險維修工程竣工驗收。

因此,始建于唐代的永安寺,歷代變遷,現存建筑除大殿元構外,其余主要為清代建筑。

2.建筑布局

永安寺村位于四川盆地中北部的高丘陵區,地處大巴山余脈大儀山系,為群山環抱的平壩高地黃泥崗。寺院坐北朝南,前有龍灘河,風水形勝頗佳。

寺廟格局為二進院落合院式(圖2)。沿中軸線依次有山門、觀音殿、大殿,成兩重院落空間,山門和觀音殿間的院落較小,進深僅3.325米(臺階邊距),觀音殿與大殿間的空間較大,進深24.905米(臺階邊距);左右設廂房,廂房之間并不完全相互平行,呈前小后大的倒梯形。步出觀音殿時,由于透視,視野更覺開闊。

因此,整體院落空間既有大小對比,又變化有致。

圖2永安寺總平面圖

3.單體技藝特色

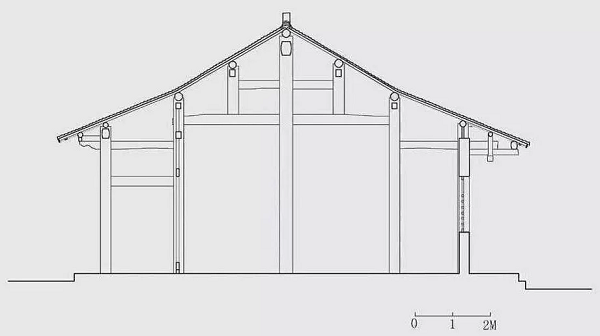

3.1八字山門與貢式梁

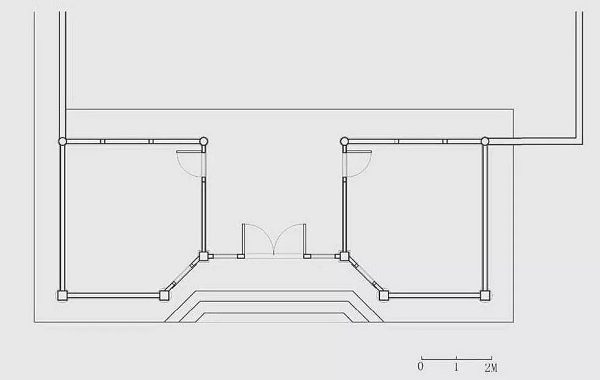

山門構造精巧(圖3)。三開間,當心間內凹,呈八字形,建筑面積52平方米。四川地域,包括很多南方地區的寺廟,及講究點的民居入口常采用“八字門”,但多數是在門屋左右砌磚墻,以兩片磚墻形成八字形平面。永安寺山門的“八字”,則結合了木構架,并在八字墻上開窗;同時,當心間屋面又高起一歇山頂,兩旁緊貼較矮的歇山各一間,形成一主二仆的中間高兩邊低的屋頂造型,突出了當心間的入口中心地位。

圖3山門平面

山門屋架也很有趣。在一榀屋架中,以穿斗構架為主兼及抬梁(圖4)。大梁支撐上部的穿斗屋架,梁兩端插入前后檐柱。為減小大梁受力跨度,在梁下左右加替木形穿枋,穿枋在檐柱一側輔助支撐大梁;另一側支撐外檐的蓮花柱,具有杠桿作用。更奇妙的是,大梁造型類似貢式梁,裝飾性強。貢式梁做法蘇南常見,北方地區偶爾采用,如天津薊縣天仙廟大殿的屋架。姚承祖《營造法原》有貢式廳一條,“廳用扁方料,挖其底使曲成軟帶形,而效圓料做法者,稱為貢式廳……大梁做貢式,用料照圓料對徑、加挖曲高度,然后計其圍徑,去皮結方,加以挖曲”。與《營造法原》記載有異者,此貢式梁直接用圓料,并不完全結方,也沒有貢式梁周邊的木角線。采用貢式做法,一種原因或是月梁的變形,以便和梁下的替木(蜂頭)支撐呼應;更有可能,由于閬中周邊地區的明清建筑常用彎料做梁架,為體現梁架規整美觀,匠人順勢修成貢式的造型,而不必用大料鋸解挖曲,頗具巧思。視線所及的六根前檐柱也是方料,造型彼此呼應。

圖4山門剖面

3.2觀音殿與彎料梁

觀音殿二層,上層懸山頂,下層檐周匝二層屋身,似重檐歇山頂,實為樓閣,造型奇特。該殿建于清乾隆時,當心間用料較大,有明代建筑遺風。

底層面闊七間、36.56米,進深六間、13.87米;上層面闊五間、26.61米,當心間進深三間、11.04米(圖5),建筑面積共776平方米。曾經供奉懶坐(自在)觀音像和繆莊王等神像十余尊,現無存。

圖5觀音殿一、二層平面

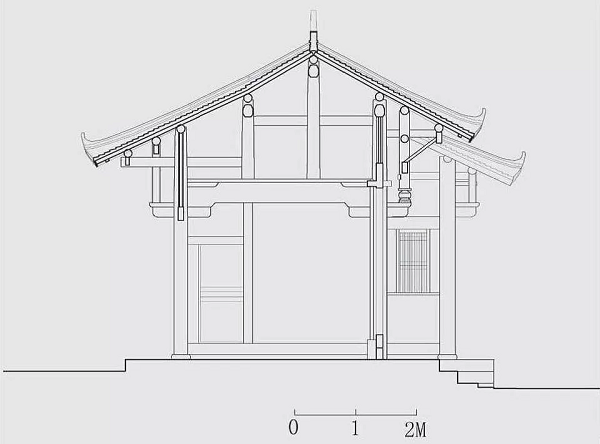

九架梁屋(圖6)。采用明清時常用的無平坐的通柱式樓閣構架,共24根通柱,以當心間四根最為粗壯。當心間、次間屋架以抬梁為主,柱間跨度達8.34米,空間開敞,便于禮佛參拜。盡間則為穿斗構架,可分割為較私密的小空間。

圖6觀音殿剖面

樓閣收分明顯。橫向上,在下層金柱與檐柱之間搭設短梁(即穿插枋),上層檐柱內收,落在短梁之上;縱向上,山面兩邊直接收進一開間,由底層七間變成二層的五間。整個樓閣除支撐樓面格柵及二層內收檐柱下施斗承托,其余均未用斗栱,斗僅為墊塊(圖7)。這與唐宋時期大量采用斗栱的樓閣做法不一樣,“直至明清,有些樓閣采用梁柱作而不用斗栱傳力的結構方式增多,具有結構意義的平坐層趨于消失,上層柱相對于下層柱的直接內收才有可能實現”,顯示了明清時期樓閣簡潔的構造方式。

圖7樓面棚栿

值得一提的是,此樓閣當心間的柱距相對于一般樓閣而言很大。如前述,進深最大柱距8.34米,開間柱距6.95米。如此做法大膽而簡潔,除因四川地區冷攤瓦屋面較輕、穿斗與抬梁屋架相結合加強結構的整體性外,特別在于使用彎料,即在跨度及受力較大的部分均使用彎料梁。如采用6.95米的大檐額,8.34米的大梁和支撐樓面的大梁、支撐上層檐柱的短梁等。當然檁條也會用彎料,只是彎曲度沒有這么明顯。

柏木是當地最常用的建造材料,建房甚至制作棺槨都以柏木為主。利用柏木自然彎度,彎料彎用。拱面向上,加強木材的應力。因為如果一但調直,木材纖維被鋸斷,會使材料強度降低。由此,省時省工,物盡其用,且可作為裝飾重點(如挖底、寫題記),一舉多得。永安寺的元代大殿及廂房,都有此應用。

3.3廂房穿斗

建于清末的東西廂房(圖8),為佛堂及各類輔助配殿,總建筑面積566平方米,穿斗屋架(圖9),外部挑檐用穿枋吊柱,簡潔輕巧,擴大出檐。檐額及內額與觀音殿一樣,多用彎料,內額彎料拱頂支撐檁條,防止檁條變形,同時也加強了屋架間的整體聯系。

圖8廂房

圖9廂房穿斗

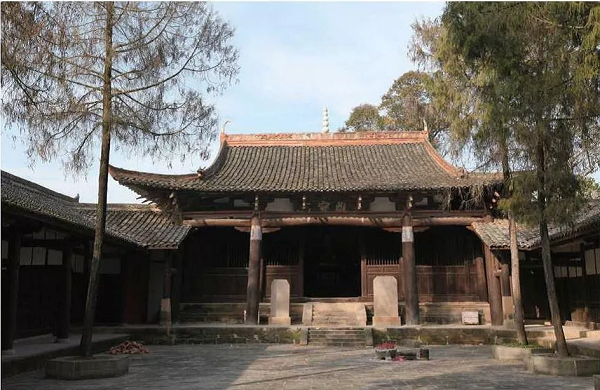

3.4元代大殿

永安寺大殿立于高0.73米的基座上,單檐歇山,青瓦,正脊仍留有綠色琉璃龍紋脊飾。檐下斗栱疏朗,只在當心間施兩朵補間鋪作,柱頭及補間均為單抄雙下昂,六鋪作計心造,單材13×19厘米,昂嘴呈銳角,頗具古風。外檐柱粗壯,當心間二立柱直徑64.3厘米,梭柱,當心間佛臺前金柱直徑亦有53.5厘米。整體造型古拙(圖10)。

圖10永安寺大殿

3.4.1擴大當心間,豐富空間層次

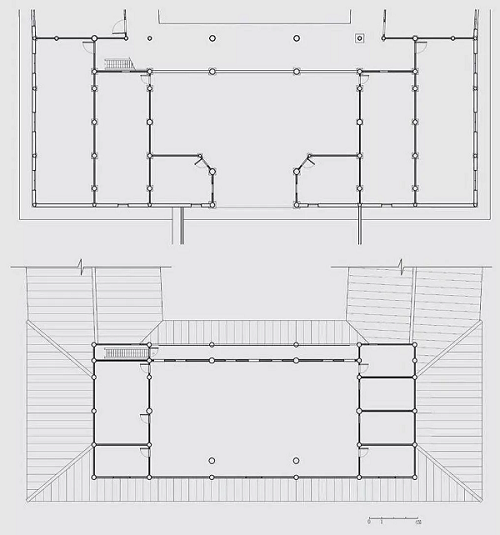

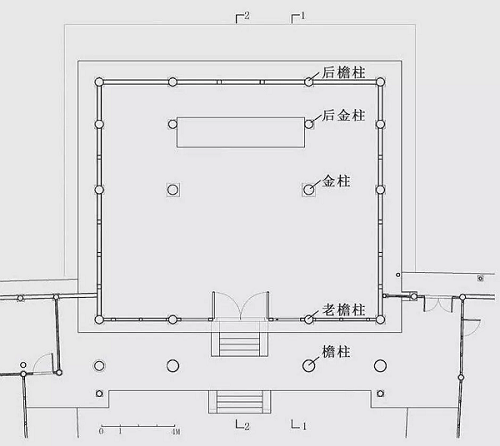

大殿為方三間殿,面闊15.35米;進深四間,15.59米(圖11)。建筑面積221平方米(檐廊面積按一半計)。四川元代建筑多用方形平面。

圖11大殿平面

大殿空間布局自由靈活、合理,體現在兩方面:

第一,加大當心間。

八架椽屋,徹上明造,前后剳牽前四椽栿對后乳栿用五柱。我國古代寺廟大殿為便利禮拜及相關活動,常常擴大當心間的開間。此殿明間中間兩縫三椽栿屋架置于大內額之上,明間跨度達7.43米;四椽栿承托大內額,前后四根大額跨度都是7.43米。空間寬闊宏大。

四川元明建筑中,當心間加大是較通行法,且相對其他地區同等規模的建筑為大。如本例比江南現存元代建筑中,心間尺度最大的浙江金華天寧寺大殿(6.1米),還大1.33米。

第二,空間層次豐富。

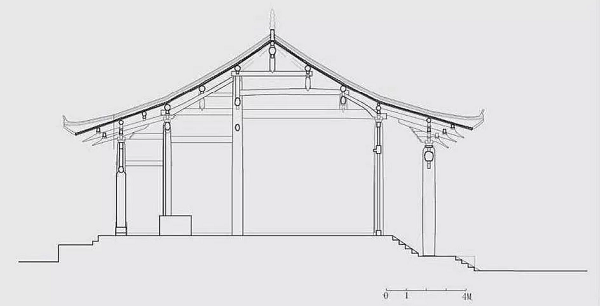

前廊為殿內外過渡空間、四椽栿下是膜拜禮佛空間、其后為佛域空間、后金柱和后檐柱之間為后壁空間(也是交通空間),可砌筑墻壁及安放小型佛像。四個空間進深,按椽數比為1:4:2:1(圖12)。其中,禮佛空間最大,其次是置放大型佛像的佛域空間,其余輔助活動空間較小。空間大小合理,開合有致。

圖12大殿1-1剖面

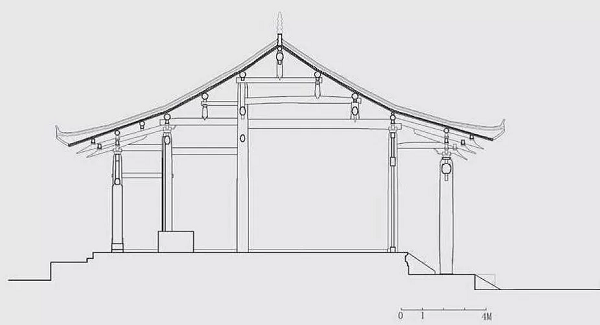

3.4.2大額與大叉手

在四川元代非官式建筑中,常采用大檐額與大內額的做法,以擴大空間,減少柱列。相應地,為保證結構體系穩定,加強屋面及檁條整體強度,一般采用二種方法加強補間的整體性:一是在大額上再架屋架,如蓬溪金仙寺大殿。這樣的做法常常用在當心間,或減柱,或不減。二是補間設大叉手,如蘆山青龍寺大殿。永安寺大殿則結合二者,金柱前部采用方法一,增加了兩縫屋架置于大內額之上,后部則用方法二。

圖13大殿2-2剖面

方法一(圖13):在金柱前部,其大檐額與大內額均為7.43米,由拱形圓木約略加工而成。大內額上架二榀屋架,支撐上部梁架,減少構件跨距。四椽栿跨度7.15米,再加上補間的挑斡,構架簡潔,室內顯得分外開闊,當然這樣輕巧的構架,與巴蜀建筑屋面自重較輕,密不可分。事實上,用大額擴大空間,現存宋金實例就有,如山西武鄉大云寺大殿(宋)、佛光寺文殊殿(金)、濟源奉仙觀三清殿(金)等,并一直傳至明清,遍及南北。

圖14大殿梁架

方法二(圖14):在金柱后部,后金柱上立大內額,其上置一斗三升承榑,共有二縫。補間設大叉手,一端與一斗三升共同承托平榑,另一端直抵平梁下。盡管不同于蘆山青龍寺、閬中五龍廟大殿等使用連續貫穿屋架的大叉手,但大叉手也斜跨二步架。

除四川外,元代大叉手其他地方也有,如陜西洋縣醴泉寺大殿、山西廣勝下寺前殿等,展現出元代工匠自由奔放的架構藝術。

值得注意的是山面做法。永安寺大殿歇山面的平梁之上皆施叉手,而其余內部屋架則無。兩山面四椽栿下用補間鋪作一朵,鋪作里轉昂尾壓在山面系頭栿之下,系頭栿跨度亦達7.15米,系頭栿上立夾際柱子,以支撐平梁及上平榑,傳力明確簡潔。

3.4.3因材制宜

元代疆域廣大。因戰亂、人口動遷、材料供給與初期毀耕放牧等影響,大木材料相對難得、較少,故很少裁剖大料,隨宜使用。早期建筑上已出現的大額及彎料,元代更為常見。

此殿用材較自由,加工少,梁栿斷面接近圓形,其大額亦然,中間向上稍彎。只有大檐額,做工稍事講究,卷殺入柱。大額頂部常用墊塊或直接支撐其上的栿榑等構架,受力合理。此殿大檐額頂部支撐較小的闌額及普拍枋,減少了闌額及普拍枋的構件尺寸(圖15)。

圖15彎料大檐額

大殿前廊及須彌座的設置頗精妙。進入前廊過渡空間后,上五個臺階登堂入室,前廊后部構架立于1.047米高的須彌座之上。老檐柱、金柱與后檐柱高度相對檐柱降低,減少立柱用料,而外觀不變,整體用材小、施工簡便,一舉多得,顯示出用材的智慧。

值得提出的是,1955年的文章中提到大殿后檐鋪作,當時已改用挑枋代替,目前已做復原,然始建狀未明。因巴蜀地域建筑鋪作布置有其特點:重視前檐,簡化后檐,前后檐柱不等高,導致鋪作出挑層數前后不同。部分構件僅用于前檐,而后檐不用(如普拍枋、斗栱等),如有裝飾,多用在人們容易觀察到的前檐,稍加裝飾,建筑風格顯得更自由隨意。

4.結語

我國北方陜西、山西遺存的非官式元代建筑,大膽變動構架、運用大額、圓木、彎梁等,技藝特色突出。巴蜀地區元代建筑,如永安寺大殿同樣具有這種自由奔放的性格,與江南地區遺留下的構架規矩的元代建筑不同。

與此同時,巴蜀元代建筑也有其穿斗構架的一些地域特征,構架較我國北方陜西、山西、河北等地的元代建筑更輕巧,形成獨特的地域建筑風格,并對明清四川建筑產生較大影響,如本文中的觀音殿。

歷經風雨的永安寺建筑,保存至今,值得慶幸。或許大殿旁立的《禁山碑》(清道光七年)給予我們啟示:“……清世風曰下……只圖目前之私欲,或毀壞廟宇或押當砍伐樹竹或縱放牛馬……立禁碑三座……嗣后常止,只宜退贖不許押當,山只宜培植毋得剪伐,倘仍蹈前習……一經發覺,僧則逐出,俗則重罰,如有恃強不服,必□究治,絕不姑縱以長刁風,特禁”。對大自然的感恩、對信仰的崇敬及嚴格的管理,注重寺廟與周邊環境的整體保護,悉心呵護下的永安寺才能夠傳承至今,值得借鑒。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|