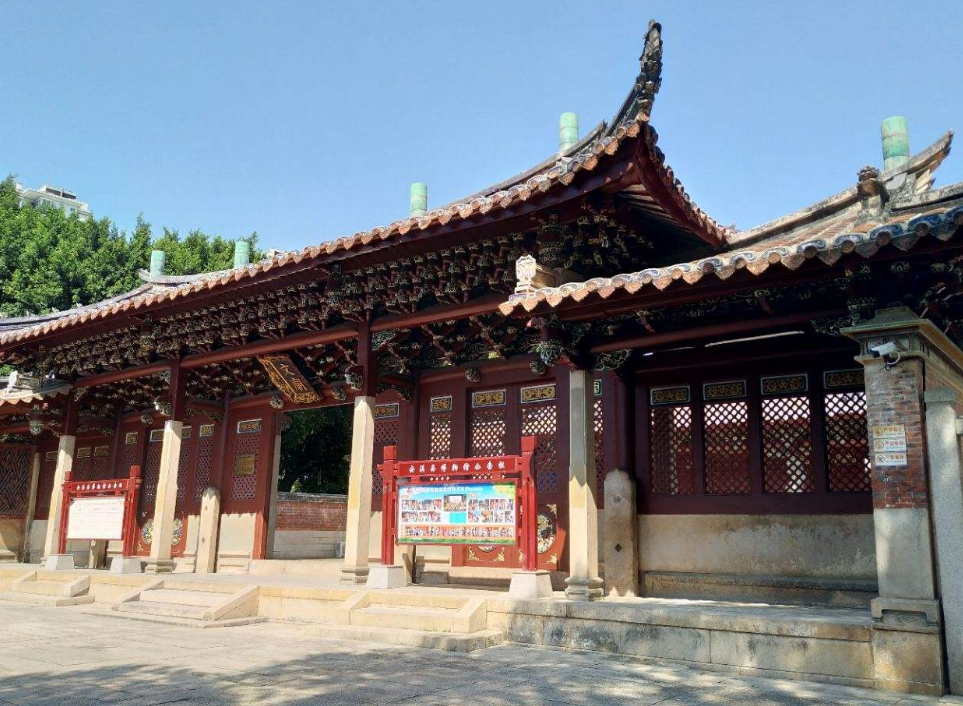

安溪文廟,俗稱孔廟,位于福建省安溪縣城南隅(今大同路東側),始建于宋咸平四年(1001年),紹興十二年(1142年),縣令楊干遷學于今址。歷代是崇祀孔子的地方,素有“秀甲江南”、“名冠八閩”之譽。后存建筑為清初重建之遺物。2006年6月,安溪文廟被國務院核定、文化部確定為第六批全國重點文物保護單位。

其較大規模的修建有:嘉定六年至九年(1213-1216年),縣令趙彥侯更立廟門華表;咸淳元年(1265年)春,鐘國秀領縣事,見大成殿棟橈腐之而倡修,蘇君巍等分董其役,于舊址增高二尺,拓廣東西兩廡,是年臘月動工,次年五月竣工,梁椿選作《宋令鐘國秀重修大成殿記》;元至正十四年(1354年),因兵亂,殿宇被毀。

明洪武十四年(1381年)、永樂二年(1404年)、正德十六年(1521年)、嘉靖二十四年至二十七年(1545-1548年)等又經重建(見林有年《安溪縣重建廟學記》)。嘉靖三十九年(1560年),文廟再毀于倭寇,知縣陳彩重建,吏部郎中傅夏器作《明令陳彩重建學記》。清初,安溪文廟用了相當長的時間、相當大的人力物力進行重建和維修。

清康熙二十五年(1686年),邑人李光地、知縣孫鏞、教諭林登虎組織一批工匠至山東曲阜孔廟參觀,四年后重建文廟,在當時的歷史條件下,交通運輸不方便,又無起重設備,建筑這樣宏偉而精美的工程,充分顯示了安溪人民的智慧和才華。乾隆二十年(1755年),文廟又經過較大規模的維修。

中華人民共和國成立后,各級人民政府重視做好安溪文廟的日常管理、保護和維修工作。1984年間,省人民政府撥款,安溪縣人民政府指定林園主持,薛世浩負責工程管理,葉青琳為工藝監修,對照墻、欞星門、戟門、東西廡、大成殿等均按原貌修新。

臺胞高新平捐贈漢白玉石雕孔子神像一尊,供奉于大成殿。1994年,僑親李陸大捐資,安溪縣人民政府指定李建國主持,薛世浩為修建委員會主任,對整座文廟重新油漆,建“泮宮”、“騰蛟”、“起鳳”門樓,修建崇圣殿、訓導廨、教諭廨,并對明倫堂進行修葺。千年文廟,重放異彩。

安溪文廟的建筑布局

安溪文廟是宮殿式建筑,傲立于一條南北走向的中軸線上。整座建筑群呈長方形,南北長164米,東西寬36.5米,總建筑面積9495平方米,左右呈對稱排列。自南至北有泮池、照墻、欞星門、戟門、東西廡廊、大成殿、崇圣殿、教諭廨,東有明倫堂,周圍繞以圍墻,布局合理,結構完整,層次分明,工程宏大,藝術精湛,雄偉壯觀,具有鮮明的時代性和地方性特征,其藝術價值和科學價值相當高,反映了安溪當時物質文化的高度成就。

廟前是泮池、照墻和欞星門。泮池呈半月形,又稱半月池,弦寬33.5米,弦至弧中點的直徑為15.2米,深2米,石欄維護,池水漣漪,清澈見底。照墻為磚石結構之屏,位于泮池與欞星門之間,高3米,長14.9米,表學府之所與凡塵阻隔之意。欞星門又稱先師門,面寬五間,進深二間,中掛“文廟”匾額。

步入欞星門,即入前院,院庭廣闊,巧妙地托出院庭內戟門的莊重和大方壯觀,使人頓生漸入佳境之感。戟門內,立有張讀撰的《重修文廟頌》等碑刻四方。其中,由清康熙二十四年(1685年)進士、右春坊右中允兼翰林院編修陳遷鶴撰的《皇清重修學宮碑記》,高達2.86米,寬1.21米,記載清康熙年間修建文廟的意義、經過及李光地等修建官員的姓名,是現存最早、最完整的修建文廟碑記。

跨過戟門,出現在眼前的是一個廣大的庭院,稱為拜庭,是古代文武官員拜孔的地方。拜庭兩側為廡廊,對稱得體,光照亮堂。其廡廊中今開設“安溪歷史文物和歷史人物展”,系統地介紹安溪從新石器時代以來各個歷史發展時期政治、經濟、文化和人民群眾生產、生活的情況及部分安溪的歷史人物和他們的歷史功績。

穿過廡廊,登上臺階,即到大成殿。大成殿是文廟的核心建筑,內祀孔子。殿堂為重檐廡殿式,平面方形,面寬三間,進深三間,建筑面積485.9平方米,四周有明廊。殿內當心間的屋頂構造,采用蓮花如意斗拱,縱橫交錯,繁復重疊,構成穹窿形藻井,俗稱“蜘蛛結網”。

它懸空倒掛,不用一釘而托起,負荷萬斤梁架而不傾,構設精密,技巧絕倫,藻井當心間尤為別致瑰奇,是古代建筑美學深刻而完善的體現。今殿內佇立孔子和“四配”、“十二哲”塑像,展示儒家文化發展體系的群體形象。

大成殿之后為崇圣殿,舊稱啟圣祠,清雍正元年(1723年)改稱今名,內崇祀孔子之父母,殿宇構筑為歇山屋頂,建筑面積226平方米,典雅而莊嚴,前有拜庭,東西有對稱排列的兩廡。再后為教諭廨,1994年重建。大成殿的東側20米處有明倫堂,懸山屋頂,四合院式,面寬三間,進深二間,建筑面積609平方米。此外,歷史上文廟還有忠義祠、名宦祠、鄉賢祠等建筑,均已圮無存。

安溪文廟的整座廟宇裝飾題材以龍鳳為主體,襯以人物、鳥獸、花卉,飛金走彩,薈萃木、石、磚雕刻及剪瓷、堆貼之大成,工藝極其精湛,尤以戟門內外、大成殿前的四對石龍柱及月壇正中陛石的云龍戲珠石雕最負盛名。

戟門外和大成殿前的中對輝綠巖龍柱,外盤翔龍,龍的造型靈活生動,似騰欲飛,栩栩如生,線條古樸流暢;戟門內及大成殿前外對白色花崗巖龍柱,雕工粗獷,龍的造型笨拙而不失風度,張牙舞爪,形神兼備。陛石的輝綠巖云龍戲珠石雕,龍首在上,龍邊伴有浮云,下有海水波濤,姿態生動,構圖得體。

月壇三面基石上的雙獅拋珠、鯉魚戲珠、八駿馬、云龍吐霧、麒麟、仙鶴、翠竹、蓮花、牡丹等18幅浮雕,精縷細琢,情態優美,充滿生機。文廟殿堂的木雕藝術同樣令人贊不絕口,無論是欞星門、戟門內外或大成殿的荷花、花籃、吊筒,還是梁柱交接處的雀替,皆雕工精細、比例得體。尤其是大成殿內金柱內與挑尖梁交接處的鏤空木雕,云龍神態生動,獅子、麒麟長有薄翼,頗具神話色彩,更是國內建筑中所罕見。

安溪文廟是我國現存比較完整的文廟,為江南現存建筑物中最完整的古建筑藝術群,它對研究孔子和中國傳統文化,研究我國古代建筑藝術,都是難得的實物資料。其建筑法式,曾經傳播日本,是大和民族吸收中華文化的重要例證。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|