雍和宮位于北京市區東北角,清康熙三十三年(1694年),康熙帝在此建造府邸、賜予四子雍親王,稱雍親王府。雍正三年(1725年),改王府為行宮,稱雍和宮。雍正十三年(1735年),雍正帝駕崩,曾于此停放靈柩,因此,雍和宮主要殿堂原綠色琉璃瓦改為黃色琉璃瓦。

又因乾隆皇帝誕生于此,雍和宮出了兩位皇帝,成了“龍潛福地”,所以殿宇為黃瓦紅墻,與紫禁城皇宮一樣規格。乾隆九年(1744年),雍和宮改為喇嘛廟,特派總理事務王大臣管理本宮事務,無定員。可以說,雍和宮是清朝中后期全國規格最高的一座佛教寺院。1983年被國務院確定為漢族地區佛教全國重點寺院。

雍和宮坐北朝南,全部占地面積為6.6公頃,據1950年統計,共有房661間,其中佛殿238間。其建筑風格非常獨特,融漢、滿、蒙等各民族建筑藝術于一體。整座寺廟的建筑分東、中、西三路,中路由七進院落和五層殿堂組成中軸線,左右還有多種配殿和配樓。

中路建筑主要包括牌樓院、昭泰門、天王殿、雍和宮殿、永佑殿、法輪殿、萬福閣等。

牌樓院位于雍和宮最南部,大門坐東朝西,東、西、北各立一木牌坊,南側有一黃、綠琉璃磚瓦的影壁。

牌樓院北為昭泰門,中間為一間正門,兩側各有一旁門,黃琉璃筒瓦歇山頂,棋盤大門。

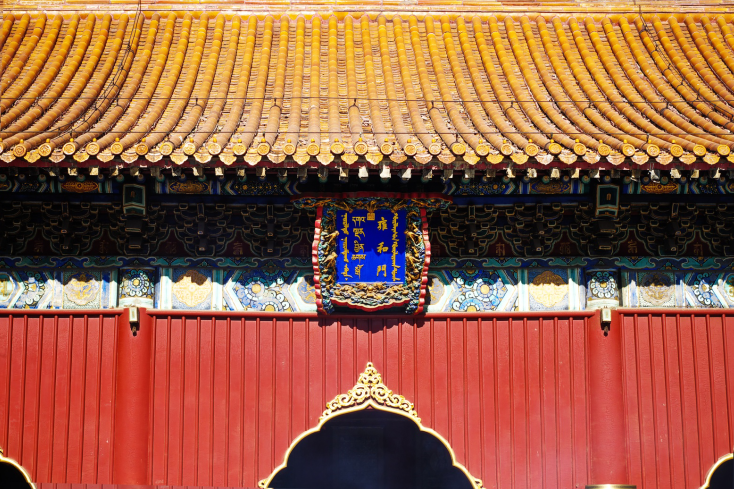

昭泰門北為天王殿,又稱雍和門,殿原為王府的宮門,后改建為天王殿。殿面闊五間,黃琉璃筒瓦歇山頂,重昂五踩斗栱,和璽彩畫,前檐為障日板,明、次間為壸門,梢間為壸門式斜方格窗。后檐為五抹斜方格門窗,明、次間為門,梢間為窗。殿內為井口天花,地鋪方磚,供有布袋尊者和四大天王塑像。

殿北有御碑亭,又名四體碑亭,黃琉璃筒瓦重檐四角攢尖頂,上檐為重昂五踩斗栱,下檐為單翹單昂五踩溜金斗栱,和璽彩畫,亭內立有一四方碑,上以滿、漢、蒙、藏四種文字刻乾隆帝所撰寫的《喇嘛說》。

雍和宮殿在碑亭之北,殿原為王府銀安殿,現相當于一般寺廟的大雄寶殿。殿黃琉璃筒瓦歇山頂,面闊七間,單翹重昂斗栱,和璽彩畫,前有月臺,圍以黃、綠、紅琉璃磚花墻,明間上懸雕龍華帶匾,中刻滿、漢、蒙、藏四種文字所題“雍和宮”。殿內供有三尊青銅質泥金佛像,及蒙麻潑金十八羅漢像。

殿前東西有配樓,東為溫度孫殿(密宗殿),西為擦尼特殿(講經殿),均為灰筒瓦重檐硬山頂重樓,面闊七間,后廈三間,上下層均出廊。

雍和宮北為永佑殿,原為王府正寢殿,后殿因供奉雍正帝影像而改名為“神御殿”,乾隆九年(1744)行宮改建寺廟后,改為今名,黃琉璃筒瓦歇山頂,面闊五間,重昂五踩斗栱,前后均為三交六椀棱花門窗,下有龜背紋綠琉璃檻墻,前有三出陛臺階二層。殿內正中供有三尊高2.35米的白檀木雕佛像,殿前有東西配殿,分別為額椅殿(醫學殿)和寧阿殿(數學殿)。

出永佑殿后門,即入法輪殿院落。法輪殿為舉行法事的場所,建筑平面呈十字形,面闊七間,黃琉璃筒瓦歇山頂,前出軒后抱廈各五間,軒廈均為黃筒瓦歇山卷棚頂。殿頂四邊各有一黃筒瓦懸山頂天窗,殿頂及天窗頂各建有一藏族風格的鎦金寶塔。殿內正中供奉一尊高6.1米的黃教創始人宗喀巴大師的銅坐像,像背后有紫檀木雕成的五百羅漢山,東西壁還有以釋迦牟尼為題材的壁畫。

戒臺樓位于法輪殿西側,系乾隆四十五年(1780),乾隆帝為迎六世班禪進京為己祝壽、受戒而建;班禪樓位于法輪殿東側,最初是供奉藥師佛的法壇稱藥師樓,六世班禪進京時以此處為住所,樓因之得名。兩樓皆為黃筒瓦重樓歇山頂,上層九間有廊,下層二十五間南面有三出陛臺階四層。

法輪殿之北是萬福閣,是雍和宮寺廟建筑群中北端最高的建筑。閣為黃琉璃筒瓦歇山頂,重檐重樓,高25米,上、中、下各層面闊、進深均為五間。上層為重昂五踩斗栱,和璽彩畫,正中匾為“圓觀并應”;中層為重昂五踩斗栱,和璽彩畫,四周帶廊及護欄板,正中匾為“凈域慧因”;下層為單翹單昂斗栱,和璽彩畫,前后三出陛,正中懸雕龍華帶匾,上以滿、漢、蒙、藏四種文字書“萬福閣”。閣內供奉一地上18米、地下8米,總高26米的木雕邁達拉佛(彌勒站像),其主干由整棵白檀木雕刻而成。

萬福閣東西兩側分別為永康閣和延綏閣,中間以懸空閣道式飛廊相連通。綏成殿在萬福閣北,是雍和宮中路最北端的建筑,黃琉璃筒瓦硬山頂,重檐重樓,上下均出廊,面闊七間,殿前有月臺與萬福閣相連。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|