由于整個封建王朝最具有力量的是皇帝,所以皇家園林基本囊括了大量的園林藝術,其研究價值也是最高的。在這些眾多的朝代中,又有哪些皇家園林中有著怎樣獨特的韻味呢?

“五步一樓,十步一閣,廊腰縵回,檐牙高啄;各抱地勢,鉤心斗角……長橋臥波,未云何龍?復道行空,不霽何虹?”

這是唐代大詩人杜牧對秦朝阿房宮的描寫,其中不難看出秦朝園林的宏偉。阿房宮是秦始皇滅六國,將各國的能人巧匠和珠寶錢財全部集中到了都城咸陽以后建造的。其中的價值寶物不盡其數,可惜的是被項羽付之一炬了。

漢代的皇家園林基本沿襲了秦代的上林苑,在上林苑的基礎上進一步擴建。史書記載上林苑:“廣長三百里,苑內養百獸,天子春秋射獵苑中,取獸無數。其中離宮七十所,容千乘萬騎。……上林苑門十二,中有苑三十六,宮十二,觀三十五”。可見這個園林占地之廣,我們難以想象。而且在這個園林中宮殿也是不計其數,功能也很齊全,登高的有遠宮,跟音樂有關的宣曲宮,種植葡萄的葡萄宮等等;而如觀象觀、白鹿觀、魚鳥觀等被稱作觀的,應該和飼養觀賞動物有關。這些宮殿和觀一起成為了皇帝止宿游樂的場所。

不僅有宮殿,上林苑中還有很多被稱作“池”的水域,例如昆明池、鎬池、祀池、麋池和牛首池等等。其中最出名的是昆明池,據傳說當面漢武帝曾經在這個池中教習水戰,為攻打昆明國作準備。池上還有龍首船,令宮女歌妓們在舟中奏樂吟唱,是皇族們游樂的場所。而在昆明池東西兩岸,又分別樹立牽牛、織女兩星的石雕像,象征著天河兩岸的牽牛織女星。

而到了東漢時期,由于漢武帝的豐功偉績,東漢統治者在定都洛陽以后仿制上林苑重新建造了新上林苑,除了上林苑以外還有芳林苑、靈囿和濯龍池、靈芝池等等。張衡曾經在《二京賦》中描繪這些富麗堂皇的園林:“濯龍芳林,九谷八溪。芙蓉覆水,秋蘭被涯。渚戲躍魚,淵游龜蠵(xī)。永安離宮,修竹冬青……”

東漢以后的魏晉南北朝時期,由于國家動蕩不安,社會進步緩慢,皇家園林基本承襲了漢朝的建筑風格,不過值得一提的是隨著佛教在東漢末年的傳入,后來的皇家園林中開始出現佛教寺廟等建筑。

隋朝雖然只有三十八年的短暫歷史,但隋朝的皇家園林對后世皇家園林產生了深遠的影響,直至清代的圓明園的格局,仍然與隋煬帝所建造的的西苑相似。

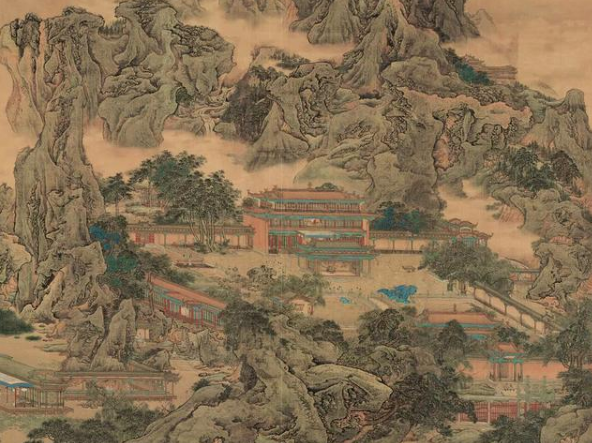

大業元年(公元605年),隋煬帝楊廣在洛陽城西營建了規模宏大的西苑,方圓達二百里,苑內仿海建“海”,海上修建傳說中的“方丈、蓬萊、瀛洲”三座神島,高百余尺。苑內還以東、南、西、北、中五個方位布置了迎陽、翠光、金明、潔水、廣明五個湖泊,并用龍鱗渠迂回勾通,連成一個周流完整的水系。

這條渠寬二十步,可以行駛龍船鳳舸。在這個水系里,分布有十六座宮院,這些宮院開門臨水,架橋交通,是水景園的格局。西苑中,種植著奇花異草,秋冬以后,花謝葉落,命人用彩綢剪裁花葉,掛綴在枝頭。

到了唐代,由于國力的強盛,園林的建筑也十分宏偉壯觀。唐代的大明宮、太極宮和興慶宮都是宮和苑相結合的建筑群。大明宮內就有以太液池為中心的園林區,太液池中間堆有蓬萊山,沿池筑有回廊,串聯著樓臺亭閣。太極宮是襲用隋代的大興宮。太極宮內有四大海,分布在宮殿之間,是唐初大明宮和興慶宮沒有興建以前,帝王的主要活動游幸場所。

興慶宮內的園林成分就更多,園林區幾乎占全部面積的一半,并以牡丹花聞名于長安,著名的李白寫《清平調三首》觸犯了楊貴妃的故事,就發生在這里。詩中“沉香亭北倚闌桿”一句中的沉香亭,就是興慶宮內龍池畔的一座用沉香木構成的亭子。

唐代另一個著名園林便是驪宮,坐落于陜西臨潼驪山腳下。“驪宮高處入青云,仙樂風飄處處聞。”當年長生殿中,唐玄宗與楊貴妃的愛情故事就是在這里上演的,著名的華清池便是這宮殿中的一處溫泉。唐代的驪宮既可以消暑,又能夠避寒。

到了宋朝,最著名的皇家園林叫做:“艮岳”。名字來源于八卦中的“艮”當時的方士建議宋朝皇帝趙佶“增高東北方,可以子孫興旺,千秋萬代”。由此艮岳又稱萬歲山、壽山。它開了后來把皇家園林中的山,稱作萬歲、萬壽的先例。

這一建筑始建于北宋徽宗趙佶政和七年(公元1117年),經過六年時間的營構,于公元1122年完工。這是一座以杭州鳳凰山為藍本,在平地上堆山所造的園,有盡搜“天下之美,古今之勝”的評價。正是如此,宋徽宗曾經在民間何處搜尋奇形異狀的“花石綱”,但是由于石頭巨大,古代交通不便,常常“挽以千夫,載以大舟,鑿河斷橋,毀堰拆牐(zhá),數月乃至”,對百姓來說,這無疑是一場浩劫,也同時成為了宋朝滅亡的導火線。

金軍攻破北宋都城時,將艮岳焚毀,其中的花石綱多被運往北京,明清紫禁城和北京瓊華島上的山石,許多都是艮岳的遺物。

南宋時期,由于定都杭州,皇家園林便多倚靠著西湖山色而建,而北方的遼、金,和后來的元明清多定都北京,北京的皇家園林大體都能看到以前的影子,前面已經多數講過,這里不再過多贅述。

中國園林的建筑藝術多跟中國傳統文化有關,由于中國儒家、道家和禪宗思想的影響,使得我國園林藝術充滿著豐富的內涵和含蓄的意境。

嚴羽曾經在《滄浪詩話》中所說:“如空中之音,相中之色,水中之月,鏡中之相,言有盡而意無窮。”而這正恰恰是中國園林藝術的特點。中國園林不以創造呈現在人們眼前的具體園林形象為最終目的。它追求的是象外之象,言外之意,也就是所謂的“意境”。這種意境離不開中國古代哲學思想,而中國的古代哲學思想又離不開儒道佛三家。

而這三家所給我們帶來的便是將中國人的含蓄全部體現在了園林藝術之上。無論是從園林內的物質內容到精神功能,還是從園林的立意布局到園內景區的主題分配,亦或是從景物本身的表義內涵到景物之間的符號關系都孕育著豐富的中國園林美學思想和博大精深的中國傳統文化底蘊。

例如歷代園林中的寺廟便是佛教的影響,而那些所謂的神仙三島:蓬萊、方丈和瀛洲,便是道教的影響。中國園林把建筑、山水、植物有機地融合為一體,在有限的空間范圍內利用自然條件,模擬大自然中的美景,經過加工提煉,把自然美與人工美統-起來,創造出與自然環境協調共生、天人合一的藝術綜合體。而這“天人合一”的思想便來自儒家。即使是在景物方面,梅蘭竹菊和各種形貌偉岸的山石都是備受園林的喜愛,而這也正是儒家文化所極力贊揚的高尚品格的象征。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|