俗話說“種瓜得掛,種豆得豆”,你播種什么就收獲什么。但是隨著社會的進步,農耕勞作逐漸淡出人們的視野,許多人都不太了解它的發展模式和發展歷程,尤其是對于那些出生于現代的孩子們來說,關于我國農耕文化的起源與發展更是不得而知。除此之外,我們對它僅存的記憶也在時間的沖刷中慢慢被沖淡。

今天小編想要帶大家來了解下中國的農耕文化以及它是如何在當代社會的農耕環境下繼續發展下去。

農耕文化,是指農民在長期農業生產中形成的一種風俗文化,它是世界上最早的文化之一,也是對人類影響最大的文化之一。農耕是衣身之源,文明之根。為什么說農耕是衣食之源,這還得從它的起源開始說起。

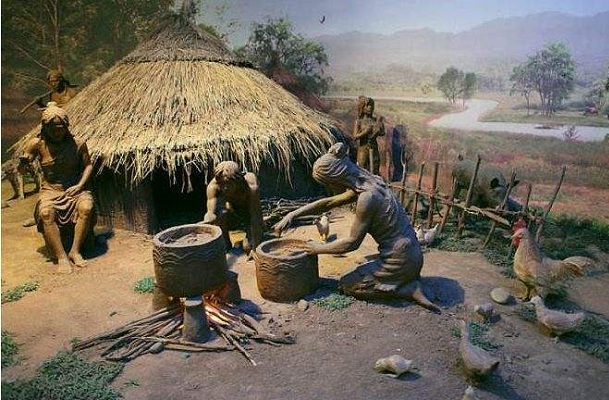

我國古代自新石器時期開始就已經有了農耕活動的出現,刀耕火種式的農業在原始農耕時期的三個典型代表分別是“浙江余姚河姆渡遺址、陜西西安半坡遺址和大汶口遺址”。這種農耕的特征為:當耕種完一塊土地后,過一年就要遷徙到另一塊土地上進行耕種,以便耕種之后的土地有時間恢復地力,如此反復遷徙,進行農耕。這種農耕方式生動而又形象地表述了生產方式的特點,但同時也表明農業活動的落后與無奈。

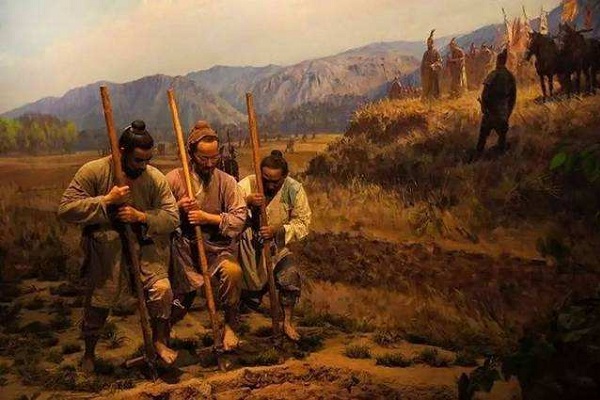

春秋戰國時期隨著社會生產力水平的提高,冶煉技術的不斷發展,各種鐵器逐漸從軍事兵器運用到農業中,鐵犁牛耕成為了我國古代農業的最主要的生產方式,犁均為鐵制。其次是農耕經濟的發展需要,推動了生產力的發展,進一步促進了井田制的解體。

在經過長時間的發展后,我國農耕方式的產生了巨大的變化。農具的進步以及各種農產品的出現,其產生的農耕文化,為后來我國農耕社會發展抬升至新的臺階。

當傳統農業的生產方式已經不能適應現代社會的發展趨勢時,必定會出產生一種新的快節奏、高效率的現代農業。現代化農業的生產方式能極大地提高生產力發展并且節約時間,非常符合世界農業的發展方向。

農耕文明的發展從原始社會到現代,經歷了幾千年的發展,從而也決定了我國是個農業大國,其產生的農耕文化遺產是我國的主要財富。

農耕文化的發展不僅為歷代炎黃子孫提供了豐富的物質生活資料,同時也為科學和文化的發展創造了有利條件。在當時一定的社會經濟和自然條件下,我國傳統的農業技術體系和生產結構相繼發展起來,現代社會的農耕經濟制度和那時相比基本沒變,依舊是人多地少的空間矛盾。在不存在大規模地擴大耕地面積的情況下,依靠精耕細作提高糧食單產成了解決矛盾的基本途徑。因此我國農業的現代化必須與精耕細作的優良傳統相結合。

繼承傳統,推誠出新。反觀我國古代農耕文化的發展之路,我們不能對其產生的影響一概否定。繼承,就是有意識地選擇優秀的傳統文化來繼承;創新,就是把繼承下來的文化結合當今人們的價值取向,加以發展,最終形成只屬于中華民族的優秀文化成果。我們的家園在社會、經濟、政治的發展中不斷完善,中國的農耕文化必定要在世界的畫冊里大放異彩。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|