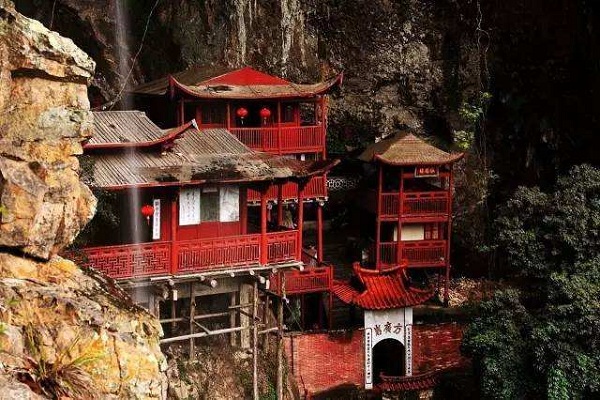

方廣巖在永泰縣城東葛嶺山腰,距縣城17公里,俗稱“一片瓦”。在層巒疊嶂、林蔭蔽日之中,巖體形如片瓦,凌空舒展,覆蓋成一個高約20米,深約30米,寬約50米的天然洞穴,為盛夏避暑勝地,有“廣寒洞天”之稱。

方廣巖在永泰葛嶺鎮,方廣山腰方廣巖,方廣巖下方廣洞,方廣洞中方廣寺。方廣巖的奇就在“一片瓦”下別有洞天,外觀仰角高180多米,寬約百米,深50多米。核心景點可容納上千人。洞中建五座樓閣如大雄寶殿、脫凡樓、觀音樓、天泉閣、香積堂等;尚有許多客廳、樓道、臺階等通行空間。方廣寺始建宋建隆二年,寺以佛經第十部類“方廣”名之。既體現方廣洞天福地的自然面貌,又符合佛教圣地命名規則,歷經千百年被保存下來。

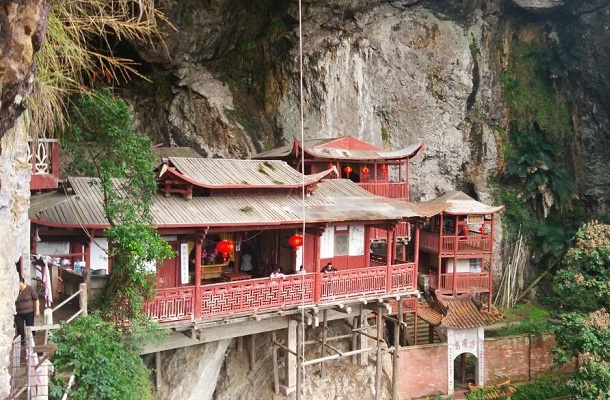

方廣洞中建寺錯落其中,巧妙實現立體空間構圖布局。又因借助洞頂廣大巖壁俗稱“一片瓦”避風雨,無需再添蓋寺頂瓦片,既省工,又輕巧。洞口為西南方向,懸寺木構干燥不腐。現存寺閣凌空架構,巨木頂托,天泉閣幾乎懸空,方廣水簾直落深谷,霧氣騰空,回聲山洞,俯看斷崖壁立千尺,仰望洞寺凌空飛懸,無論哪個角度都是驚險奇觀。方廣山海拔760米,方廣寺海拔300米,因方廣洞天仰角大,給人以奇妙的印象。寺右側鑿通的石棧道通羚羊洞,上頂尋源,登峰回寺都可通行,不必走回頭路。

清代重修的方廣巖則“巖鎖兩峽,橫幕其巔如一片瓦。西北扆南,四山環抱,夏涼冬溫,常得中候。由峽承巖以臺,高一十五丈,由臺至巖檐,高一十一丈。臺平如砥,廣三十余丈,深七丈有奇,可坐數千人。”(乾隆《永福縣志》)現存建筑有天泉閣、大雄寶殿、脫凡樓、觀音樓、香積堂等。

天泉閣面闊三間帶回廊,上為木質歇山頂,中開間突出小歇山屋頂。屋面坡度平緩,僅有椽板,不施片瓦。閣下用百余根杉木縱橫交錯地支架于懸崖峭壁前沿,廊柱間圍以木質欄桿。

天泉閣后是大雄寶殿,面寬三間,進深五柱,單琰歇山頂,中開間后部突出小歇山頂,同樣屋面坡度平緩,僅有椽板,不施片瓦。殿內供有南宋時的樟木雕十八羅漢之首賓頭盧尊者,正面掛乾隆年間永泰知縣馮紹立題的“洞天第一”牌匾。殿前有股清泉,叫龍尾泉,亦稱“龍乳”。

大雄寶殿后洞壁上有一“觀音窟”。中秋之夜,月光斜照巖壁之上,便現出“童子拜觀音”的幻影。旁邊有夢亭、僧寮、香積堂等,均不用片瓦,蔽于復巖之下。

方廣巖大門有聯:石室云開,見大地山河三千世界;水簾風卷,露半天樓閣十二欄干。為元學士林泉生題。

方廣巖寺屋宇為木質歇山頂,但只有椽子,并無片瓦。因為整座寺院,都在巖洞的覆蓋之下,巖頂作瓦,故稱“一片瓦”。方廣寺奇妙選址,可謂天下奇絕。倚洞構思,倚巖立寺,倚壁飛檐別具匠心。十幾根木柱支撐;一半在空中,一半在巖洞,似虛而實,似危而安,危中見俏。那真是“懸空寺,寺懸空,腳踩木走廊,心吊半空中”。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|