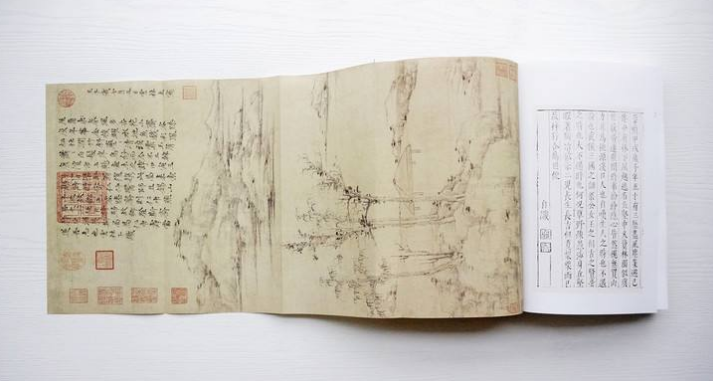

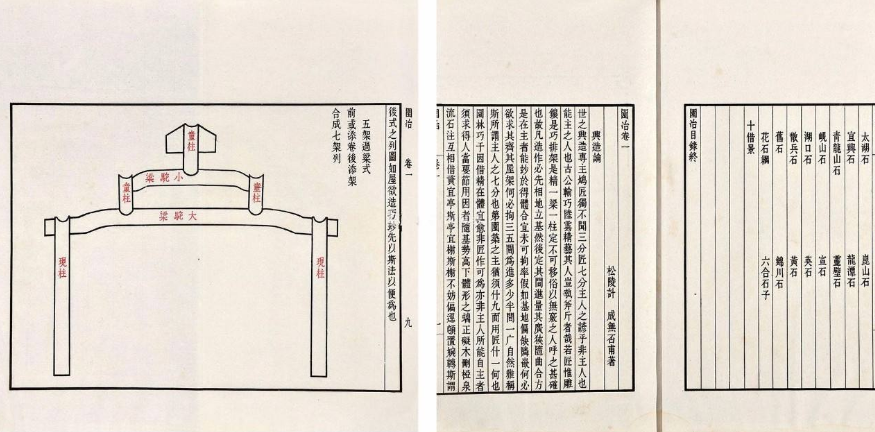

《園冶》,中國古代造園專著,也是中國第一本園林藝術(shù)理論的專著。明末造園家計成著,崇禎四年(公元1631年)成稿,崇禎七年刊行。全書共3卷,附圖235幅。主要內(nèi)容為園說和興造論兩部分。其中園說又分為相地、立基、屋宇、裝折、門窗、墻垣、鋪地、掇山、選石、借景10篇。

該書首先闡述了作者造園的觀點,次而詳細地記述了作者造園的觀點,次而詳細地記述了如何相地、立基、鋪地、掇山、選石,并繪制了兩百余幅造墻、鋪地、造門窗等的圖案。書中既有實踐的總結(jié),也有他對園林藝術(shù)獨創(chuàng)的見解和精辟的論述,并有園林建筑的插圖二百三十五張。

《園冶》是計成將園林創(chuàng)作實踐總結(jié)提高到理論的專著,全書論述了宅園、別墅營建的原理和具體手法,反映了中國古代造園的成就,總結(jié)了造園經(jīng)驗,是一部研究古代園林的重要著作,為后世的園林建造提供了理論框架以及可供模仿的范本。

同時,《園冶》采用以“駢四驪六”為其特征的駢體文,在文學(xué)上也有其一定的地位。《園冶》作者計成,字無否,江蘇蘇州吳江縣人,生于明萬歷十年(公元1582年)。他不僅能以畫意造園,而且也能詩善畫,他主持建造了三處當時著名的園林—常州吳玄的東帝園、儀征汪士衡的嘉園和揚州鄭元勛的影園。

《園冶》共三卷,第一卷卷首冠以《興造論》和《園說》,是全書的綱領(lǐng)和立論所在,即造園的思想和原則。《興造論》突出強調(diào)“因、借、體、宜”原則的重要性,《園說》闡明園林用地、景物設(shè)計與審美情趣。后有相地、立基、屋宇、裝折、門窗、墻垣、鋪地、掇山、選石、借景十篇。在十篇的論述中,相地、立基、鋪地、掇山、選石、借景篇是專門論述造園藝術(shù)的理論,也是全書的精華所在。特別是相地、掇山、借景更是該書精華的精華,而屋宇、裝折、窗、墻垣則著重建筑藝術(shù)的具體論述。

《園冶》一書的精髓,可歸納為“雖由人作,宛自天開”,“巧于因借,精在體宜”兩句話。這兩句話的精神貫穿于全書。

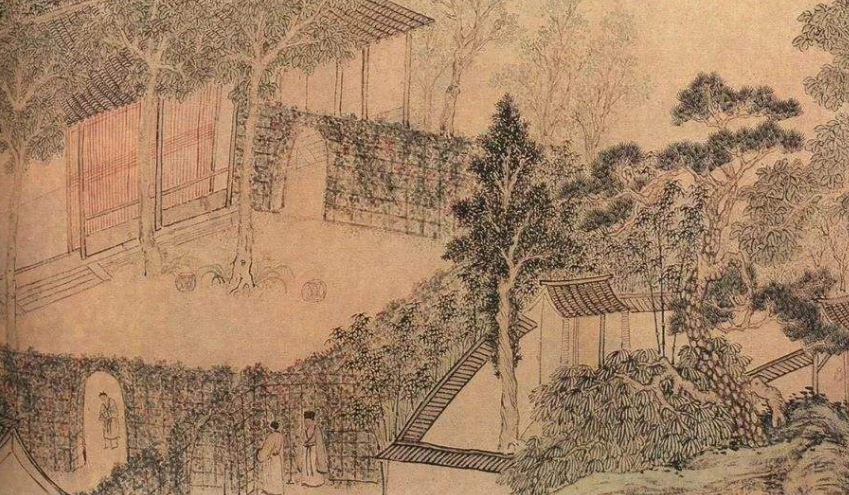

“雖由人作,宛自天開”,說明造園所要達到的意境和藝術(shù)效果。計成處于封建社會的后期,所以在《園冶》中,屬于封建士大夫階層閑情逸趣的內(nèi)容很多。如何將“幽”、“雅”、“閑”的意境營造出一種“天然之趣”,是園林設(shè)計者的技巧和修養(yǎng)的體現(xiàn)。以建筑、山水、花木為要素,取詩的意境作為治園依據(jù),取山水畫作為造園的藍圖,經(jīng)過藝術(shù)剪裁,以達到雖經(jīng)人工創(chuàng)造,又不露斧鑿的痕跡。

例如在園林中疊山,就“最忌居中,更宜散漫”。亭子是園林中不可少的建筑,但“安亭有式,基立無憑”。建造在什么地方,如何建造,要依周圍的環(huán)境來決定,使之與周圍的景色相協(xié)調(diào),使環(huán)境顯得更豐富自然。例如在廳堂前置山,“聳起高高三峰,排列于前”,那就是敗筆。長廊是游覽的路線,“宜曲宜長則勝”。要“隨形而彎,依勢而曲或蟠山腰,或窮水際,通花渡壑,蜿蜒無盡”。樓閣必須建在廳堂之后,可“立半山半水之間”,“下望上是樓,山半擬為平屋,更上一層,可窮千里目也”。

造園不是單純地摹仿自然,再現(xiàn)原物,而是要求創(chuàng)作者真實地反映自然,又高于自然。盡可能做到使遠近、高低、大小互相制約,達到有機的統(tǒng)一,要體現(xiàn)出大地的多姿。它有的似山林,有的似水鄉(xiāng),有的庭院深深,有的野味橫溢,各具特色。如蘇州拙政園,經(jīng)過造園家的巧妙布置,這一帶原來的一片洼地便形成了池水迂回環(huán)抱,似斷似續(xù),崖壑花木屋宇相互掩映、清澈幽曲的園林景色,真可謂“雖由人作,宛自天開”的佳作。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|