河南鞏義石窟寺,靜靜地坐落在大力山下一個小村里。這村位于鞏義市東北9公里處,山光水色,秀麗多姿,古有“溪霧巖云之幽棲勝地”的贊譽。

石窟寺初建于北魏孝文帝太和年間(公元493—499年),原名希玄寺。唐代,這里稱凈土寺,清代改名石窟寺至今。寺中唐刻北魏孝文帝故希玄寺之碑中記載:“待孝文帝發跡金山,途遙玉塞,彎柘弧而望月,控驥馬以追風,電轉伊涯,云飛鞏洛,爰止斯地,創建伽藍。”北魏宣武帝時,令工匠造窟刻佛,以后東魏、西魏、北齊、隋、唐、宋各代相繼鑿窟造像,形成巍然壯觀的石窟群。石窟坐北向南,現存洞窟5個,千佛龕1個,摩崖造像3尊,摩崖造像龕328個,碑刻題記186篇,佛像7743尊。

我注意到,石窟寺始于北魏,這一點沒什么爭議。不過,具體是何年所建,卻說法不一。比較主流的說法是孝文帝時期建寺,宣武帝時期鑿窟;還有說寺廟和石窟均始于宣武帝景明年間(公元500-503),第一窟是宣武帝所建,鑿于公元517年,第二窟是胡太后所造,鑿于公元523年;第三種說法,在鞏義市導游群中頗為盛行,他們堅定地認為“龍門石窟是照俺們這個刻的”——鞏義石窟寺比龍門石窟早10年!因為,這里有一個與奉先寺結構相似的佛龕。

三種說法中,第三種最缺乏依據。但是,民間傳說的力量是巨大的,往往在口口相傳中,弄得真假莫辨。實際上,北魏早在遷都洛陽的前一年(公元493年),就已經在龍門西山鑿窟造像,這比石窟寺第一窟要早14年。至于奉先寺的盧舍那大佛與石窟寺的小佛龕究竟誰先誰后,確實難以考證。盧舍那大佛是武則天敕命的國家重點工程,其營造年代有明確記載。石窟寺雖然北魏佛像居多,五代和隋唐的雕刻也不少。據稱是盧舍那大佛原型的那個小佛龕,風格與造型雖然明顯是唐代的,但雕刻年代沒有記載,也無從考證。

不過,這種說法卻反映出鞏義市導游群體對這座石窟寶庫的熱愛。石窟寺的工作人員相當負責,石窟內不允許拍照,人家真正做到了嚴防死守。看管第一窟的是位老先生,我跟他商量能否不開閃光燈拍一張“帝后禮佛圖”,老先生說絕對不行!還招呼來一位穿紅馬甲的志愿者:跟著這老師,別讓她照!——至今,這句地道的河南話,時常在我耳邊回響,每次都不得不肅然起敬一下。穿紅馬甲的志愿者是個學生模樣的小姑娘,非常聽話地一路跟著我,我只好向她出示了工作證:放心去忙吧!咱們都是文物工作者,我一定嚴格遵守規章制度,絕對不在石窟內拍照!小姑娘這才轉身離去。

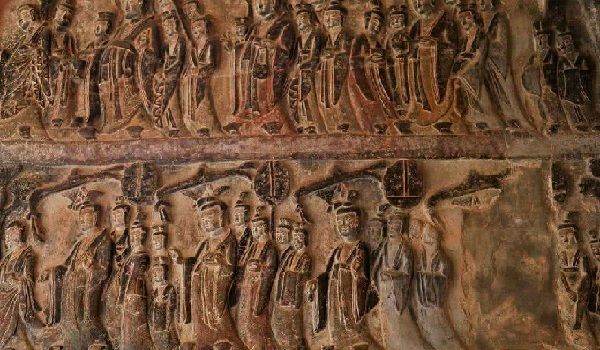

“帝后禮佛圖”位于第一窟與第四窟中。第一窟中的“帝后禮佛圖”最為精美,分皇帝和皇后兩批人員,各占三個版面。

左側描繪的是皇帝禮佛的場景,圖中孝文帝頭戴“冕旒”,身穿“袞服(龍袍)”,在諸王、大臣及手持傘蓋、羽葆(帝王儀仗中以鳥羽聯綴為飾的華蓋)、長劍、香盒的近侍宮女和御林軍的前導下,緩緩行進。畫面中儀態雍雅的貴族和身體矮小的待從形成了尊卑鮮明的對照。

右側再現的是皇后禮佛的盛況,文昭皇后頭戴蓮冠,身披霞帔,一手拈香,后隨兩名貴婦,在眾宮女的簇擁下迎風徐行。

儀仗隊中,有的為帝后攜提衣裙,有的執扇撐傘,有的手捧祭器,浩浩蕩蕩地簇擁帝后進香禮佛,表現了皇室宗教活動的盛大場面。構圖簡練生動,刻工細膩。

眾所周知,龍門石窟也刻有“帝后禮佛圖”【賓陽中洞石雕《孝文帝禮佛圖》和《文昭皇后禮佛圖》,這兩者合稱為《帝后禮佛圖》】。但是,這一稀世珍品1935年被美國人盜走,現“皇帝禮佛圖”陳列于紐約大都會藝術博物館,“皇后禮佛圖”,陳列于堪薩斯納爾遜藝術館。鞏義石窟寺的“帝后禮佛圖”,成為國內石窟內僅存的孤品。

北魏崇尚佛教,佛教是北魏執政的理論武裝。北魏的統治階級宣稱拜皇帝就是拜佛祖。佛教界也順勢而為,一改過去“沙門不禮俗”的陳規陋習,將皇帝置于與佛祖同等的地位,引導信眾要像禮拜佛祖一樣膜拜皇帝,認命今生,苦修來世,服從命運的安排。這與北魏統治階層“制民先制心”的治國方略不謀而合,因此,佛教在北魏時期得到了長足的發展,其中一個重要標志,就是北魏石窟藝術的繁榮。

提及北魏時期的石窟,人們馬上就會想到云岡、龍門、麥積山,往往忽視了鞏義石窟寺。它規模雖然很小,但雕刻內容非常豐富,雕刻技藝非常精湛,在藝術成就上完全可以與云岡、龍門兩大石窟平分秋色。可以說,云岡、龍門、石窟寺都是當時國家領導人主抓的重點工程,是北魏時期思想政治工作的物化體現。以時間先后為序,始于大同云岡,輝煌于洛陽龍門(賓陽洞),終結于鞏義石窟寺。三個石窟,年代蟬連,一脈相承。

與龍門相比,石窟寺的雕鑿風格簡約質樸,刀法粗放洗煉,形象造型高度概括。如果說龍門的雕刻是工筆,那么石窟寺的雕刻則是寫意。石窟寺的摩崖主佛頭像,雙目只是隨意地雕出一個圓形弧球,再勾勒出一條淺淺的上下眼瞼,毫無進一步的細部雕琢,眉棱骨與鼻兩側的輪廓線連成一體,配以兩角微微上翹的口唇,立即有了一種難以言喻的含蓄生動。重疊的衣褶顯然運用了平直刀刻法,干凈利落。看似漫不經心,實則鬼斧神工。

縱觀石窟寺整個雕刻,人物雕像面貌方圓,神態安詳,已經沒有了北魏早期“深目高鼻,秀骨清瘦”的特點,衣紋雕刻也趨于簡潔,往往只是寥寥數刀便栩栩如生。可以說石窟寺雕刻既保留著濃重的北魏印記,又孕育著北齊、隋代的藝術萌芽,形成了由北朝向唐代過渡的藝術風格。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|