2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,要實現第一個百年奮斗目標,為“十四五”發展和實現第二個百年奮斗目標打好基礎,做好經濟社會發展工作十分重要。

具體工作中,必須增強底線思維,做好應對各種復雜局面的思想準備和工作準備,深刻認識“六穩”和“六保”是內在統一的,“六保”是今年“六穩”工作的著力點,守住“保”的底線,穩住經濟基本盤,進而以保促穩、穩中求進,就能為全面建成小康社會夯實基礎。要圍繞“六保”加大宏觀政策實施力度,落實好已出臺應急紓困政策,根據形勢變化及時推出新的對沖政策,兜住民生底線。同時,必須緊盯主要目標,講究策略方法,做到應對外部風險和克服內部挑戰相結合、解決當前問題和化解長期矛盾相結合、有效市場和有為政府相結合、盡力而為和量力而行相結合,善于化危為機,確保黨中央、國務院決策部署落到實處、見到實效。

主要政策取向

為實現2020年的預期目標,需要充分估計疫情對世界經濟的沖擊影響,在精準施策的前提下,加大宏觀政策調節和實施力度,加強宏觀政策協調配合,著力穩經濟保民生,防止短期沖擊演變成趨勢性變化。

為實現上述目標,需要充分估計疫情對世界經濟的沖擊影響,在精準施策的前提下,加大宏觀政策調節和實施力度,加強宏觀政策協調配合,著力穩經濟保民生,防止短期沖擊演變成趨勢性變化。

——積極的財政政策要更加積極有為。2020年財政赤字率擬按3.6%以上安排,財政赤字規模比去年增加1萬億元;中央財政發行抗疫特別國債1萬億元,不計入財政赤字。上述兩項措施新增的資金全部給地方,主要用于保居民就業、保基本民生、保市場主體以及支持減稅降費、減租降息、擴大消費和投資等。大力優化財政支出結構,堅決壓減一般性支出,嚴禁新建樓堂館所,嚴禁鋪張浪費,同時保持扶貧、義務教育、基本養老、基本醫療、城鄉低保等民生支出只增不減。統籌用好中央財政以前年度結轉資金,用于支持完成全面建成小康社會任務、克服疫情對經濟的影響、“十四五”規劃重點項目等。對于財政受疫情影響較大的地方,加大轉移支付力度,保基本民生、保工資、保運轉。

——穩健的貨幣政策要更加靈活適度。引導廣義貨幣供應量(M2)和社會融資規模存量增速明顯高于去年。綜合運用公開市場操作、降息、降準、再貸款、再貼現等工具,保持流動性合理充裕,引導貸款利率進一步下行,帶動企業綜合融資成本明顯下降。延長中小微企業貸款延期還本付息政策,對普惠小微貸款努力做到應延盡延,對部分困難較大的大中型企業協商延期。創新直達實體經濟的貨幣政策工具,提供應急融資支持。引導金融機構加大對中小微企業的信貸投放力度,鼓勵發放普惠小微信用貸款。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定,保持外匯儲備規模合理適度。做好金融穩定和風險處置工作,守住不發生系統性風險的底線。

——就業優先政策要全面強化。將保居民就業擺在突出位置,根據就業形勢變化調整政策力度,穩定就業總量,改善就業結構,提升就業質量。加大援企穩崗力度,因地因企因人分類幫扶,著力防范化解規模失業風險。更好發揮大眾創業萬眾創新對保居民就業的支撐作用,探索相關支持政策鼓勵高校畢業生創新創業。引導靈活就業、新就業形態健康發展。強化對高校畢業生、農民工、退役軍人等重點群體幫扶,實施部分職業資格“先上崗、再考證”階段性措施,用好職業技能提升行動專賬資金,加強對就業困難人員特別是貧困勞動力的就業援助,確保零就業家庭動態清零。

——加強宏觀政策的統籌協調。加強政策預研儲備,促進財政、貨幣、就業政策與消費、投資、產業、區域等政策協同發力、形成合力。堅定實施擴大內需戰略,充分挖掘超大規模市場潛力,發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用,引導資金投向供需共同受益、具有乘數效應的領域,推動國內需求穩步擴大。產業政策要圍繞推動制造業高質量發展,堅持政府引導和市場機制相結合,堅持獨立自主和開放合作相促進,著力促進產業基礎高級化、產業鏈現代化。強化競爭政策的基礎性地位,創造公平競爭制度環境,進一步激發市場活力。區域政策要充分發揮各地區比較優勢,以重大項目、重大政策為牽引推動重大區域戰略落地,加快形成帶動全國高質量發展的新動力源。

與養老相關的主要任務

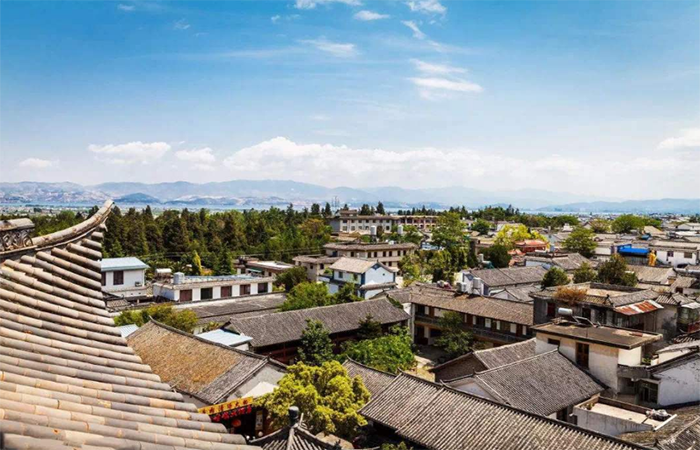

釋放消費潛力。在防控措施到位前提下,有序推動各類商場、市場復市復業,促進線下消費加速回補。培育壯大線上消費,推進互聯網和各類消費業態深度融合。促進教育、醫療、養老、家政、文旅、體育等服務消費線上線下融合發展,進一步支持依托互聯網的外賣配送、網約車等新業態。發展大健康產業。培育建設國際消費中心城市,因地制宜形成若干區域消費中心。積極發展“智慧商圈”,加快建設新型文旅商業消費聚集區。加快恢復鄉村旅游和休閑農業。鼓勵夜間經濟發展。

繼續加大金融支持,發揮政府資金的導向作用,規范創新政府和社會資本合作(PPP)模式,支持民間資本參與補短板和新型基礎設施建設。穩妥推進基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)試點,充分調動包括民間投資在內的各類社會資本積極性,盤活存量資產。

切實做好民生兜底工作,保障人民群眾基本生活需要。針對疫情帶來的民生問題,通過加大投入、落實政策保障予以有效解決。

加快補齊公共衛生短板。發展“互聯網+醫療健康”。提高城鄉社區醫療服務能力。推進分級診療。構建和諧醫患關系。促進中醫藥振興發展,完善中醫醫療服務體系。進一步推進全民預防保健。深入實施健康中國行動。

加快推進養老保險全國統籌,實現企業職工基本養老保險基金省級統收統支,適度提高城鄉居民基礎養老金最低標準。落實好各項社會保險階段性減免、緩繳和降低費率政策,確保社保待遇按時足額發放。加快劃轉部分國有資本充實社保基金。加快多層次社會保障體系建設,大力發展企業(職業)年金、補充醫療保險,建立并推動養老保險第三支柱發展。保障婦女、兒童、老年人、殘疾人合法權益,健全農村留守兒童和婦女、老年人關愛服務體系。推進保障性安居工程建設,大力培育和發展租賃住房,加大城市困難群眾住房保障工作力度。

持續提高公共服務水平。積極應對人口老齡化,支持社會力量發展普惠養老、普惠托育服務。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|