房山常樂寺坐北朝南,始建于遼壽昌年間,明成化年間,有一個叫劉山的太監主持重建,重建的常樂寺有四重殿宇,前有山門,四周有院墻。清、民國曾進行過修繕。古剎位于甕城的中央,有兩進殿宇。前院有三間無梁殿。漢白玉券門窗,重檐歇山頂,明間做穿堂。后院亦有三間殿,硬山式大脊,棋盤心,雙扇破門,殿前曾有寬闊月臺。在正殿的兩側原各有配殿五間。

重修常樂寺記碑文記載:京都宣武門外至常樂寺七十余里,有自來塔一座。塔上列有大鵬獅象,常有求醫治病的信者前來。大金壽昌年間在此建寺,至英宗時,寺廟已只剩遺址。從洪武至英宗時,有一位法號智明的和尚獨居此處,內官太監劉山一直對其照顧。后戒臺寺及針工局副使楊真共同出資重塑了佛像,英宗又親自下旨重建常樂寺,至成化年間重開山門。

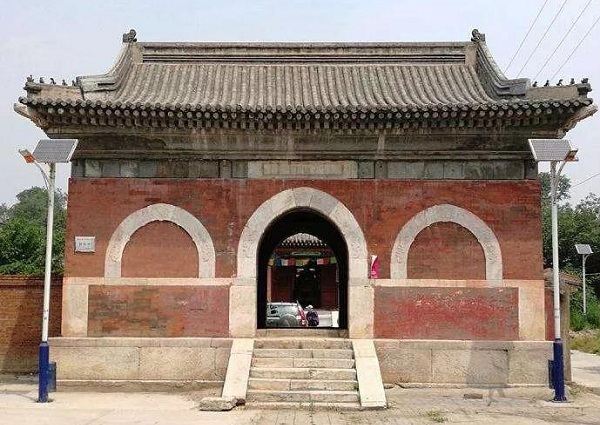

現存三進殿宇,第一進為山門殿,歇山頂無梁殿建筑,面闊9.3米,一明兩暗,進深5.1米,為明代原建。

第二進為天王殿,為近年復建的三間歇山式建筑,屋脊有較大的收山。

天王殿

天王殿后身

第三進為大雄寶殿,硬山大式,面闊三間13米,進深8米,前出外廊,廊心墻處有彩繪。前出月臺,左右各有單獨的耳房三間以及配殿各五間。寺后的院內有殘存的“自來塔”石塔構件。

大雄寶殿

月臺前有明碑二、民國碑一

東耳房為文殊殿

西耳房為地藏殿

西配殿

東配殿

常樂寺的背后隱藏著一段歷史,這與常樂寺里的一個和尚有關,他就是生在元朝末年,后來幫助燕王朱棣登上皇位的姚廣孝,法號道衍。姚廣孝是明初著名的政治家、軍事家、史學家和詩人。洪武十五年(1382),他被舉薦為燕王朱棣的老師,曾力勸朱棣起兵,并為其籌劃軍事。朱棣即位后,賜名廣孝,并授予太子少師的封號。他一生以出家人身份行使公務,不蓄發,不娶妻,對皇帝所賜予的宅第,宮人從不接受,一直住在京城寺廟里。姚廣孝一生可圈可點的事情很多,鑄永樂大鐘的“總工程師”是姚廣孝,為迎接佛牙舍利,姚廣孝還參加了第三次鄭和西洋,晚年他還主持編纂《永樂大典》,直到84歲病逝。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|