人口老齡化是我國現在和今后很長一個時期必須面對的重要現實問題,鄉村振興則是黨的十九大確定的戰略目標。實現鄉村振興,已不是單純的“三農”問題。同樣,解決養老問題,也應該突破被動養老的慣性思維。

目前,現有各類養老模式難以應對日趨嚴峻的老齡化壓力,更無法滿足老年人日益增長的多元養老需求。隨著家庭結構和思想觀念的變化,家庭養老的功能日趨弱化,社區養老則由于自主性弱等原因,目前還未發揮重要作用。公辦養老機構數量少,能夠容納的老年人有限。民辦養老機構除了極少數高檔養老院外,大多還在盈利與公益之間徘徊。

目前的養老研究和政策制定,仍受制于將老年人視為弱勢群體的傳統觀念,側重于物質保障,而未搭建廣闊的社會參與平臺,沒能將老齡化從社會經濟的壓力轉化為可持續發展的資源。

而從鄉村振興看,人才缺失已成為制約鄉村可持續發展的瓶頸。但如今70歲以下的老年人特別是城市老人,大多受過高等教育,與上一代老年人相比,他們人均壽命更長,健康狀況更佳,也更容易接受新事物,更愿意參與社會建設。

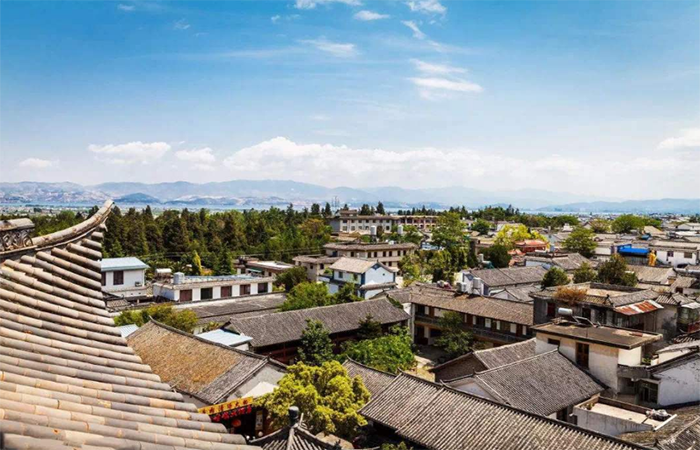

從這個角度看,將養老問題和鄉村振興結合起來,或許是“一石二鳥”之舉。浙江城鄉一體化程度高,利用美麗鄉村的生態優勢和閑置住房,發揮城市老人的智力優勢、文化優勢、技能優勢、管理優勢,將養老服務與鄉村振興有機融合,變“床位式養老”為“崗位式養老”、“供養式養老”為“融入式養老”,老人將不僅是養老服務的“需求側”,也能成為鄉村振興的“供給側”。如此一來,不僅城市老人將在鄉村享受到更高質量的晚年生活,他們也能為鄉村振興再出一份力,在退休后發揮余熱,進而使得城市人力資源得到更有深度的綜合挖掘。

這一路徑的價值在于:一是通過鄉村結伴養老,滿足個性化養老需求,低成本解決城市中能夠生活自理老人的養老問題,從而使政府能騰出更多資源解決失能老人的養老問題;二是盤活農村存量房產,增加農民收入;三是引入智力資源,為鄉村經濟發展和文化振興提供人才支持。

長三角地區是我國經濟實力強、一體化程度高、人文相親、習俗相近的大都市圈。目前,很多上海老人選擇到浙江養老,很多省內城市老人選擇到鄉村養老。依托長三角一體化平臺,突破地域限制,充分發揮浙江農村的環境優勢,謀劃城市養老與鄉村振興的互補共贏,將是踐行積極老齡化、貢獻浙江智慧的有益探索。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|