荊紫關(guān)古鎮(zhèn)位于南陽(yáng)淅川縣。地處豫、鄂、陜?nèi)〗唤绲兀扒宕粭l街”上的建筑保持著清代風(fēng)貌,是我國(guó)北方保存教為完好的清代建筑群之一。為全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位,全國(guó)歷史文化名鎮(zhèn)。

荊紫關(guān)鎮(zhèn)位于豫、鄂、陜?nèi)〗Y(jié)合部,素有“一腳踏三省之稱”。距淅川縣城75公里,東至本縣的西簧鄉(xiāng)、西接湖北鄖縣白浪鎮(zhèn)和陜西商南縣白浪鎮(zhèn),南和本縣的寺灣鎮(zhèn)接壤,北與西峽縣西平鎮(zhèn)相聯(lián),南北長(zhǎng)約42公里,東西寬約4公里,丹江穿境而過。

昔日的荊紫關(guān)古鎮(zhèn)是清代中期方圓百里的貨物集散地,南北各地的商賈云集于此,商業(yè)十分繁榮。

荊紫關(guān)的得名可以追溯到戰(zhàn)國(guó)時(shí)期。公元前304年,楚王派太子荊來此鎮(zhèn)守,于是此地就叫“荊子口”。明朝中葉,改“荊子口”為“荊子堡”。因?yàn)檫@里漫山遍野盛開著紫色的荊花,清初,當(dāng)?shù)厝擞职选扒G子堡”改為“荊紫關(guān)”。

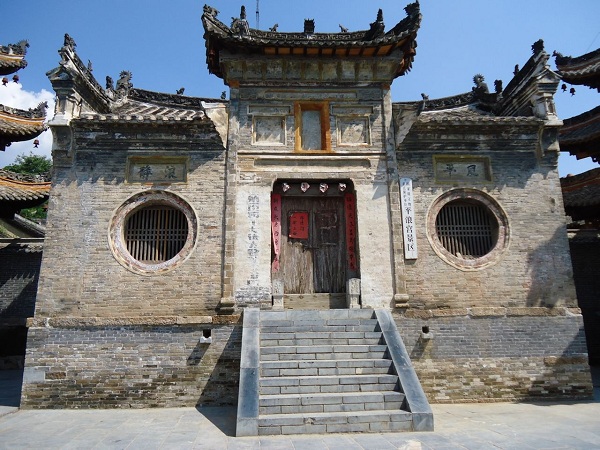

古代的荊紫關(guān)做生意的商人來自全國(guó)各地,所以荊紫關(guān)清街上的建筑也呈現(xiàn)出南北交融、南北共存的風(fēng)格。既有陜西、山西、河南等北方建筑,又有江蘇、浙江、湖北、湖南、廣東、廣西等南方建筑。

荊紫關(guān)鎮(zhèn)形成于唐,興盛于明清,自古乃兵家必爭(zhēng)之地,成語(yǔ)“朝秦暮楚”充分說明了它在歷史上的重要作用,古稱“豫之屏障”。它脊倚群山,面臨丹江,西接秦川,南通鄂蜀,據(jù)權(quán)威人士言,中國(guó)版圖三省交界之地共有40余處,而獨(dú)有此地三省均設(shè)有基層政府。

這里有豐富的旅游資源和豐厚的歷史文化底蘊(yùn),全長(zhǎng)5華里的清代一條銜,700余間明清建筑錯(cuò)落有致,古香古色;沿丹江河而建的吊腳樓更具江南情調(diào);規(guī)模宏大的山陜會(huì)館、平浪宮等古建筑群向人們展示著昔日的輝煌;竹海密林中的千年古剎法海寺(又名大寺)規(guī)模宏大,氣勢(shì)雄偉,周圍有鬼斧神工的溶洞群,清幽神秘的八龍泉,懸崖絕壁上的千佛洞、萬(wàn)佛洞,佛光照垂簾等勝景多處。

荊紫關(guān)古街道南北走向,分南、中、北三街。古老的集鎮(zhèn)被山水環(huán)拱,且把南北的建筑風(fēng)格和自然特點(diǎn)有機(jī)地融為一體,顯得古樸而獨(dú)特.長(zhǎng)約五華里的古街道蓋滿古香古色的房舍樓閣,修建了一座座豪華壯觀的館舍殿堂。各種房舍大都是畫粱雕棟,獨(dú)具風(fēng)格。一街兩行房連房,現(xiàn)存的700余間明清建筑,基本維持原貌。

街道上的房舍,一般臨街的都是門面房,木板嵌成門面,晝抽夜閉,便于做生意。里面多是一進(jìn)幾個(gè)院落,兩側(cè)有對(duì)稱的廂房,廂房一般都是后墻高,前墻低,一個(gè)坡面,屋深很淺,便于利用狹窄的空地搞對(duì)稱建筑,使其布局嚴(yán)謹(jǐn),結(jié)構(gòu)合埋:每一院落的門面房?jī)蓚?cè)前坡都有兩米長(zhǎng)的封火山高疊,意在阻斷意外的火勢(shì),實(shí)際也增添了房舍的美觀程度.古街道上的建筑群很多,座落有致,陪襯生輝。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|