三原城隍廟,位于陜西三原縣東渠岸街中部,始建于明洪武八年(1375年),距今有600多年歷史,是中國現存最完整的明清古建筑群之一。三原城隍廟,是中國宗教文化中普遍崇祀的重要神祇,大多由有功于地方民眾的名臣英雄充當,是古代神話中守護城池的神,后為道教所信奉,自三國起至清代末歷代建廟祭祀。三原城隍廟供奉的是唐代名將三原人李靖。三原城隍廟規模之龐大,建筑之堂皇,在全國城隍廟中首屈一指。

城隍廟古建筑群包括各種樓、殿、廊、亭等40多座建筑,按主次布局在縱橫軸線上,全部建筑琉璃蓋頂、雕梁畫棟、結構嚴謹、肅穆壯觀。有“殫土木之功、窮造形之巧”的美譽。山門前有歇山一字形水磨磚影壁,高10余米,中間鑲嵌有透雕的“鯉魚跳龍門”。

影壁前鑄有兩萬余斤重的一對鐵旗桿,鐵龍纏繞、氣宇軒昂。山門東西八字墻上有“蒼龍訓子”和“魚龍變化”的磚雕,形象逼真而栩栩如生。

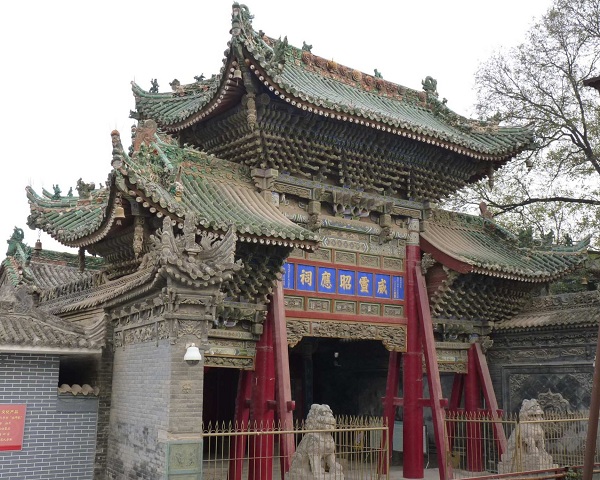

正門前矗立著一座12米高的歇山牌坊,坊額上書“威靈昭應祠”坊上木雕“龍戲珠”、“鳳還巢”、“獅子滾繡球”等吉祥圖案,給人以博大雄渾之感。牌坊北面是城隍廟山門,高15米,又稱“八卦懸頂無梁門”,因無梁檁,由十根明柱支撐,因在懸柱和八組斗拱方位上雕繪著太極圖和八卦符號而得名,大門通內的中軸線上有3米寬青石路貫通南北。山門內東西兩邊是牌廊,鑲嵌有岳飛書寫的《前后出師表》石刻,因其表志盡文暢,書法飄逸,雕刻精湛,故有“三絕碑”之稱。

向北的第三道木牌坊,上書“陟降在茲”,下雕有“堯王訪賢”、“岳飛趕考”、“李白醉寫”等典故,形象生動,立體感強。

向北的第二道石牌坊,額上石刻“明靈保障”,豎扁上刻“監視”二字,額坊上雕著“十八學士登贏洲”、“三顧茅廬”等典故,造形典雅,雕刻別致。

石牌坊北面是戲樓,為九脊歇山式建筑,建造藝術精致,前后風格各異。在額方,雀替等構架上木雕著“蒼龍戲鰲”、“鳳鳴朝陽”、“龍吟虎嘯”、“威獅祥麟”等飛禽走獸,神態自然有趣。

穿過戲樓,來到中院,院內殿廡周環、曲屋連屬、東西十八間廊房內有唐代出土文物和歷代瓷器陳列展覽。中院兩邊的鐘鼓二樓,高均為14.5米,為三重檐十字歇山式建筑,樓體承托在十二根明柱上,上有三米琉璃“高明”,挺拔醒目。昂頭上木雕著龍、鳳、獅、象等,整體莊重,結構嚴謹而造形黃雅,形似故宮角樓而華麗有佳。第四道木牌坊位于中院,是全廟最大的一座,上刻“明靈奠佑”,坊上斗拱重疊,奇巧精密,木雕滿棱,有“八仙過海”、“圯橋納覆”、“女媧補天”等典故,昂頭上雕刻著58個童子,形制俊秀各異。

城隍殿是由拜殿和獻殿組成的大殿群體,整體高15米,建筑面積700余平方米,獻殿內巍座著6米高的城隍神巨像和四大天王塑像,拜殿內陳列著20幅反映十殿閻君、十八層地獄廟藏畫。整個大典基高1.2米,東西分別立有洪武二年明太祖敕建城隍廟的大明誥命石碑和明萬歷年間鐵鑄的焚紙樓。東西陪殿和大殿建筑相輔成趣,雄偉壯觀。

最后面是寢宮,面積697平方米,由門、亭、廊、殿、樓組成并以厚墻密封,雕壁鏤花,琉璃蓋頂,別具一格。精美絕倫的城隍廟古建筑空間布局、建筑技巧、雕刻工藝和彩繪藝術凝結著我國古代勞動人民智慧的結晶。它是我國一份珍貴的古建筑文化遺產。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|