泉州開元寺在市內西街,始建于唐垂拱二年(686年)。寺址本是黃守恭的桑園,相傳“守恭夢僧欲化其地為寺,辭曰:待桑樹生蓮花乃可。不數日桑樹盡生蓮花。守恭神之,即舍為寺。”初名“蓮花寺”,僧匡護為住持。長壽元年(692年)改為“興教寺”,神龍元年(705年)改為“龍興寺”。到唐玄宗開元二十六年(738年),詔天下諸州各建一寺,以年號為名,遂改稱“開元寺”。歷五代至宋,旁設支院一百二十所,支離不相統屬。元至元二十二年(1285年)僧錄劉鑒義向福建行省平章伯顏申請,經朝廷批準,合并為一寺,賜額“大開元萬壽禪寺”。此為開元寺最盛之時,寺僧“食指常萬”。元末社會動亂,寺因之不振。明洪武二十二年(1389年)以后,漸次中興。成化、弘治(1465-1505年)間,再度衰落,寺規凌亂,佛寺和僧舍廢為民居。直至萬歷二十二年(1594年)才加以興修,但已不能盡復舊觀,“僅存十一于千百之間而已”。從此之后,只有損毀修補而無擴充。民國初年,住持圓瑛雖再次重修,改建法堂為二層水泥仿木結構的“藏經閣”,并添置經房僧舍,然經長期廢墜,一時也難全其功。后來,部分寺院又長期被占作軍營,或作為囚禁壯丁的場所。抗戰時大殿及藏經閣部分建筑又遭日機轟炸,經過這些摧殘,寺內的文物古跡受到了嚴重破壞。

解放后,黨和政府對開元寺的保護工作十分重視,從1952年以來,數次撥款修建,外建石欄墻,復建東、西兩廊及拜亭。山門、大殿、戒壇和準提寺均經修理,各處油漆一新。1962年福建省人民政府又公布泉州開元寺為省級重點文物,妥加保護。

現寺居鬧市,南北長260米,東西寬300米,占地面積約78000平方米,規模宏大,是福建省最大的佛教建筑之一。其布局,中軸線自紫云屏、天王殿、拜亭、東西兩廊、大雄寶殿、甘露戒壇至藏經閣,東翼有檀樾祠、準提禪林(小開元寺),西翼有功德堂、尊勝院和水陸寺。巍峨的鎮國、仁壽兩個宋代石塔(俗稱東、西塔),分別聳立于東、西兩廣場中,組成了雕刻精美、宏偉壯麗的建筑群。拜庭兩旁古榕參天,綠蔭下列置宋以后歷代的石經幢、小石塔及焚帛爐等十余座,與建筑群互相輝映。殿內供奉的佛像,法相莊嚴。開元寺對研究我國古代的歷史、藝術、科學和宗教,都有重要的參考價值。

寺的面街一帶,整齊地排立著白石柵欄,外植象征泉州古代海外交通高度發達的刺桐樹。寺前一座高大的照墻,建于明萬歷四年(1570年),嵌有明代泉州著名的書法家陳于王橫寫隸書“紫云屏”的石刻一方。進門便是“天王殿”,創建于唐垂拱三年(687年),歷經重修,面寬五間,進深三間,是懸山式頂的建筑。殿內左右兩側各塑巨大的天王坐像一尊,怒目挺腰,狀極威嚴。殿后緊連一座卷棚歇山頂的拜亭,明清時代泉州地方官吏每逢歲時節日,都在此朝拜皇帝的牌位,以頌天子萬壽。亭后則是一片寬敞的大石庭,稱為拜庭,拜庭兩翼各有長廊,庭正中置古石雕焚帛爐一座,成行的小石塔及石經幢中,以南宋紹興十五年(1145年)建的兩個婆羅門式的石方塔為最重要。

拜庭盡頭,便是大雄寶殿。此殿是中軸線的主要建筑。唐垂拱二年(686年)僧匡護建。傳說建殿之時,有紫云蓋地之瑞,故名紫云大殿。乾寧四年(897年)重建。南宋紹興二十五年(1155年)受災,后復建。元至正十七年(1357年)復災,明洪武二十二年(1389年)僧惠遠重建。萬歷二十二年(1594年)重修。崇禎十年(1637年)又進行一次大修建。現存的重檐歇山式建筑系明代遺物。全殿原應立柱一百根,又稱百柱殿,但實際不及此數,因以梁換柱減少六根了。百柱形式豐富多彩,有海棠式、龍柱、圓柱和方柱。殿后廊當心間青石方柱一對,刻著古代印度和錫蘭流傳的神話故事,是原婆羅門教的遺物,從別處移來的。殿高20米,面寬九間計42.7米,進深六間計32.5米,總面積為1387.75平方米。真是宏模巨制,氣概非凡。殿內的木斗拱作法特殊,附有雕刻精美的“飛天樂伎”24尊,有手持樂器,作彈琴、吹笛、吹笙、拍板等狀,或雙手捧物,均以翩然起舞,這種雕刻為國內殿宇建筑上所罕見。殿供佛像34尊。正面佛壇有釋迦牟尼佛、南方寶生佛、西方阿彌陀佛、東方阿閦佛和北方成就佛,佛像均高6米左右,姿態慈祥,衣褶線條清晰。據《開元寺志》載,唐開元年間,御賜佛像一尊。乾寧四年(897年)王審邽重建大殿,增塑四佛像,中尊是先前的御賜像。時有僧人朝悟,持辟支佛舍利納在塑像中,現存恐非原物。佛前現置鐵香爐一座,為明崇禎十年(1637年)鄭成功之父鄭芝龍所捐鑄。殿后中奉觀世音菩薩,旁列十八羅漢,形象雕刻,皆栩栩如生。紫云大殿前有一寬大的方形石平臺,束腰間嵌砌的石浮雕,都是獅子及人面獅身像。人面獅身有頭發蓬松,四足立地的;也有頭上作三層螺發,兩耳垂肩,前足肢持一蓮花的。獅身形態不一,有昂首張牙作欲噬狀的,也有向前馳奔而回頭顧盼的。這種石雕在我國佛教建筑中可說絕無僅有,可能是在明代從別處移來的。

大殿后面是甘露戒壇。唐代此地有一口井,名叫“甘露井”,北宋天禧三年(1019年)建戒壇,遂稱甘露戒壇。南宋建炎二年(1128年)僧敦昭以壇制不盡師古,特考據古圖經,更筑為壇五級,其間高下廣狹均有一定的規則。元至正五年(1345年)災毀,明洪武間(1368-1398年)僧正映重建。永樂九年(1411年)僧至昌增建四廊。萬歷及清康熙間屢次重建。現壇寬22.6米,深36.3米,全面積820.38平方米,為清初所建,八角攢尖重檐建筑。

壇頂正中的藻井結構復雜,有如蜘蛛結網,最難得的是壇頂的斗檐,也附刻有“飛天樂伎”,均衣結飄帶,翩翩飛翔,與大殿的飛天背展雙翼,有所不同,各具特色,壇上最高一層中供奉明代木雕的盧舍那佛,高1.8米,刻工甚精;下為金剛春、索、愛、語四菩薩;再下為八大金剛。其中尤以八大金剛塑造最佳,赤足袒胸,雙手握拳,怒目結發,氣勢雄赳,顯示出古代匠師的精心創作。

越過戒壇即是藏經閣,這是中軸線建筑群的終點和最高點。此處本是法堂,元至元二十二年(1285年)僧錄劉鑒義建,至正十七年(1357年)火災。明洪武三十一年(1398)僧正映重建。景泰、嘉靖年間一再重修,至民國十四年(1925年)僧圓瑛改法堂為水泥仿木結構的上下兩層樓閣。樓下寬33米,深56.5米,全面積1864.5平方米。二樓略小,附三面走廊及露臺。藏經合計兩萬余卷,其中有《大云輪請雨經》一部上下兩卷,宋靖康元年(1126年)刻板,元至大元年(1308年)重印。經內載明“就開元印雕造”字樣,是一部重要的版本。此外明代泉州刻的《大方廣佛華嚴經》三部,經中并載有刻工姓名,也是難得的版本。藏經閣尚收藏歷代銅、鐵鐘十二口,其中以南宋紹興二年(1132年)鑄的銅鐘最古,明洪武二十年(1387年)鑄的銅鐘最巨。另有道光十七年(1837年)“鹿港郊公置”的鐵鐘,銘文中載有泉州和臺灣經濟往來的史料,很有歷史價值。

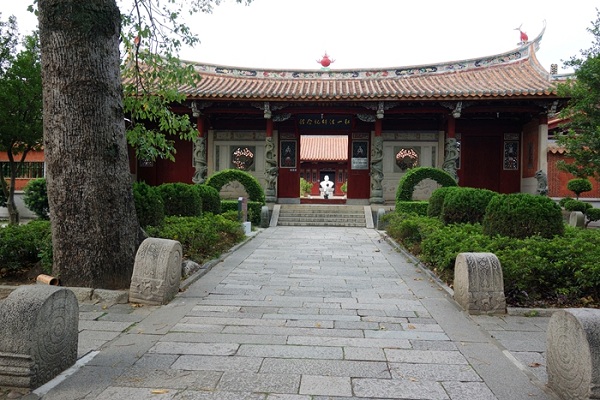

開元寺東翼建筑群有檀樾祠,在藏經閣東面,舊為伽藍祠,元至元間(1264-1294年)僧妙恩建,歷經廢興。明萬歷二十四年(1596年)檀樾黃文炳率黃姓族人建祠,奉祀黃守恭,現存為清代修建的建筑。又有準提寺,亦稱小開元寺,建于清康熙元年(1662年)秋,原祀準提佛。建筑仿中軸線之天王殿、紫云大殿、戒壇及兩廊形制,規模較小,現為泉州市文物管理委員會所在地。準提寺之東為東壁寺,已廢。寺中古有良種龍眼,味甘肉脆,異于尋常龍眼,馳譽遠近,民間以產于東壁寺,遂名“東壁龍眼”,其種至今猶傳。

開元寺西翼建筑群有“功德堂”,民國十四年(1925年)建,供奉寺的創建者唐代匡護禪師及歷代祖師。又西為尊勝院,原為僧寮。又西為水陸禪寺,本名極樂院,南宋淳熙(1174-1189年)間,僧了性所創,專祀阿彌陀佛,故俗稱彌陀佛,明洪武六年(1373年)僧法堅重建。明嘉靖三十七年(1558年)原在舊館驛的水陸寺被豪紳所奪,僧無所棲,乃撥此殿改為水陸寺。現存單檐歇山式建筑系清同治十年(1871年)重修,寬15.5米,深14米,面積217平方米。殿祀釋迦牟尼佛,高34米,還有其他佛像十尊。

桑蓮古跡在紫云大殿的西廊,是寺中的重要名勝。有一株勢如龍蟠的桑樹,骨干已分裂為三,但枝葉很茂盛,相傳此樹栽種于唐垂拱二年(686年)建寺以前,曾經開過蓮花。是否確實,尚可存疑,但年代久遠則屬可信。

對峙在寺中東西兩廣場中,相距約200米的東、西二塔,是寺中的重要文物。

東塔名鎮國塔,唐咸通六年(865年)建成五層的木塔,倡建者及資金籌募者是文偁禪師。咸通七年(866年)有一個當“倉曹”的官吏徐宗仁,從京都來,以佛舍利鎮塔中。北宋天禧(1017年)間,改建為十三層的木塔。南宋紹興二十五年(1155年)火災,淳熙十三年(1186年)僧了性重建。寶慶三年(1227年)又燒掉了,僧守淳改為磚塔,凡七層。到了嘉熙二年(1238年)僧本洪才易磚為石,僅一層而止,僧法權繼造,至第五層未成而法權去世,后由天竺院僧人繼之,乃完成第五層和合尖的工程,東塔共經歷了十年才竣工。

現存東塔是一座八角五層樓閣式仿木結構的石塔,通高48.24米,占地858.24平方米,塔平面對稱的兩邊寬18.5米,八角形,每邊長7.8米,外圍環以迥廊,護以古樸的石護欄。在正面基座之下,設立踏步五級,便于上下。塔平面分迥廊、外壁、塔內迥廊和塔心八角柱四部分。外壁開四個門,正門南向,上有“鎮國塔”石刻匾額。又設四個龕,門和龕的兩旁嵌有巨大浮雕的“天龍八部”、金剛、天神、羅漢、菩薩等石刻,全塔共40尊。塔的底座為須彌蓮座,座基八角轉角處刻有侏儒,作歡喜狀。座嵌青石浮雕的釋迦牟尼故事及龍、獅等圖像計39幅,刻工精細。第二至第五層的作法和第一層相同,不過門、龕的位置,卻逐層互換。塔頂有剎,剎的構造分復盆、圓球、仰蓮花瓣、蓋缽相輪七層,露盤、頂尖金屬為葫蘆,上有八條鐵鏈,從上盤斜系于八角脊。

東塔歷經七百多年風吹雨打、地震撼動,仍然屹立高聳,并沒有傾斜變形,可見其建筑之牢固。明代至今,屢經修理。洪武二十七年(1394年)塔剎偃倒,三十年(1397年)僧永安募修。萬歷卅二年(1604年)大地震,頂蓋榱石傾壞,卅四年(1606年)寺僧通全、弘詧,暨南京天界寺僧人真曉募繕。民國十六年(1927年)華僑黃奕住又捐資重修。解放后,數度整理環境,加筑外圍石欄,塔內設固定鐵質和木質扶梯,隨時可以上下。

東塔第一層塔心南面龕中,有明萬歷三十四年(1606年)《開元寺修東塔記)石刻,龕楣有明隆慶三年(1569年)詹仰庇《題塔頂金標》詩的石刻。第一層外壁南向有明景泰七年(1456年)修塔的題刻,第二層塔心石壁有元至正九年(1349年)偰玉立等題刻碑記。

西塔名仁壽塔,五代梁貞明二年(1189年)閩王王審知從福州運木材至此建木塔,九個月完成,凡七層,號“無量壽塔”。北宋政和四年(1114)奏請賜名“仁壽塔”。南宋紹興廿五年(1155年)災毀。淳熙間(1174-1189年)僧了性再造,又災,以后僧守淳改為磚塔。紹定元年(1228年)僧自證始易磚為石,嘉熙元年(1237年)完工,先東塔十年造成,也是八角五層樓閣式仿木結構的石塔,通高44.06米,略低于東塔。除須彌座不是青石人物浮雕而是白石花鳥浮雕,昂嘴沒有如意頭外,其規格與東塔完全相同。

西塔自明代后屢經重修。洪武辛巳(實為建文三年,1401年)塔心壞,住持僧正映重修。萬歷十六年(1588年)颶風損塔竿,金頂墜地,傅明智重修。三十四年(1606年)又有狂風,塔剎受嚴重破壞,四十年(1612年)寺僧募緣重修。清康熙四十年(1701年)易塔剎鐵鏈六條及剳灰加固,塔心石上有這次修理的題刻一方。康熙五十八年(1719年)重塑兩塔佛像21尊,也有石刻記事。解放后均與東塔同時修繕。現存西塔損壞程度較東塔為大。

開元寺東西二塔整體皆石,是我國古代石構建筑的瑰寶,充分表現宋代勞動人民高度智慧和偉大創造性,反映中外文化交流的特點。此地風景幽雅,氣象莊嚴,是閩南佛教的圣地。

名剎必有名僧,開元寺唐代的開山祖匡護大師“夏講《上生經》,輒致千人,其門徒甚廣。”似以法相宗開始。五代釋道昭,稱“唯識大師”,對《唯識論》深有研究。北宋祥符間(1008-1016年)又有釋景彬,擅長《瑜珈唯識論》,都繼承了法相宗。

唐末五代的釋弘則(848-916年),“傳總律,師四分”,持律謹嚴,泉州刺史王審邽稱他為“蕭宮無介似吾師”,是個律師。以后開元寺代有律傳,近代南山律宗弘一律師曾來居于此,卒葬泉州。

唐末五代的釋楚勤,始傳凈土宗,居本寺凈土巷。唐天復三年(903年)講經,聽眾常達千人。其后北宋初的釋行昭,創地藏院,被稱為開元寺“凈土地藏院第一世”。北宋皇祐五年至嘉祐四年(1053-1059年),蔡襄造洛陽橋,行昭的七世孫釋義波,始終董理造橋之事,橋成坐化,也傳凈土宗。他“善講說,主彌陀院”是一個身體力行的高僧,很受后代景仰。

開元寺在唐代已有禪宗,屬于南禪一派。五代閩國時,寺僧釋文展,州刺史王延彬致以北禪,他竟“避北禪命,自焚其身。”自唐至兩宋,代有禪師。北宋釋子琦,以開元寺為禪林延請子琦為第一世,朝廷賜紫衣,號照覺大師,政和五年(1115年)卒,著有《五會語錄》。開元寺中的各個支院,皈宗不一,有法相宗、律宗、凈土宗、密宗及禪宗等,各寺也不相統屬。元至元廿二年(1285年),奉朝廷之命并為一寺,賜禪寺之名,承認以禪宗為主,并派釋妙恩為第一世住持。他首建禪堂,卒謚“廣明通慧普濟禪師”。明洪武三十一年(1398年),奉圣旨整理開元寺,朱元璋派釋正映為住持,重建禪堂,開堂演法,繼續禪宗的傳統。

歷代的開元寺僧,有的有佛學著作,有的以詩文聞名。北宋釋戒環,別稱溫陵禪師,著《楞嚴、法華、華嚴三經要解》,特別是在宣和(1119-1225年)間所著的《妙法蓮華經解》二十卷,對后世佛學頗有影響。明末之時,釋誦帚請釋智旭(即藹益大師)來開元寺講《佛頂經》,演講詞記為《佛頂文句》一書,是天臺宗的名著之一。此外,北宋有本宗律師,以詩著名,史稱“詩名獨步天圣(1023-1032年)間”。還有釋慶老,號圓證禪師,也以詩名。元代釋大圭,號夢觀,“為文似柳,為詩似陶”,著有《夢觀集》、《紫云開士傳》等書。

泉州是我國古代海外交通名港之一,開元寺是泉州著名的寺院,所以歷代都有外國僧人來居此寺。唐代釋智亮,號袒膊和尚,是身毒(即印度)人,住在東律院。乾寧四年(897年),有西域僧人朝悟大師,別稱木頭陀,持辟支佛舍利納于大殿塑佛之中。

開元寺古有十奇,今或存或廢。現存有“桑樹蓮花”、“紫云蓋地”、“甘露戒壇”、“凡草不生”(拜庭石縫不生雜草)、“東西石塔”、“袒膊真身”(印度僧人釋智亮的塑像)等六奇,已廢者有“應夢羅漢”(在法堂之左,元代舊有羅漢堂,妙恩禪師一夕夢見五百僧人求依止,黎明傳聞杭州南山寺羅漢堂災,乃構堂塑五百羅漢)、“支院高僧”(北宋釋令言,又名化身和尚)、“古龍眼井”、“文殊墨跡“等四奇。元釋大圭有《十奇頌》。

明崇禎十六年(1643年)釋元賢編了《溫陵開元寺志》后,寫了四首《題開元寺》之詩,今錄其一,以概開元寺之勝。詩云:

佛國名傳久,桑蓮獨擅聲。

異葩根礎發,瑞草復庭生。

殿古藏云紫,壇虛映日明。

我來問陳跡,金鐸向空鳴。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|