不二寺,亦稱不二禪院,位于山西省太原市北,陽曲縣城大運路東側。寺廟始建于北漢乾佑九年(公元956年),宋、元、明、清各代都有重建或重修。現存為金明昌六年(1195年)建筑,坐北朝南,面闊、進深各三間,平面近正方形,單檐懸山頂,出檐平緩并置五鋪作斗拱七朵。2006年5月,不二寺作為金代的古建筑,被國務院批準列入第六批全國重點文物保護單位名單。

不二寺名字由來

寺名“不二”源于佛語,意為凡能悟入“一實平等之理”者,謂之“入不二法門”。不二寺的創建者把寺喻為門,寓意為佛教信徒由此門(寺)而入,就能達到不二境界。因該寺為佛教中的禪宗派別,故又稱不二禪院。

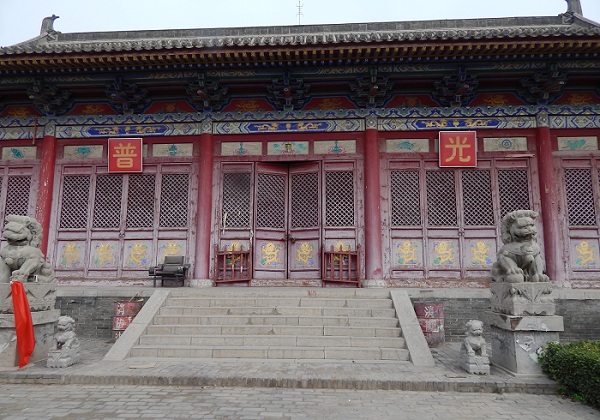

不二寺的價值在于它的建筑、彩塑和壁畫藝術。正殿面闊、進深各三間,平面略呈方形,前檐有廊,下承青石臺基,上建懸山式殿頂,舉架平穩,上覆筒瓦素脊,又以青磚紅墻為基調,間以紫紅立柱,栗色梁架,不加裝飾,形成典雅純正、素靜清幽的早期建筑風格。大殿建于北漢乾佑九年(956年),現存為金明昌六年(1195年),殿內存釋迦牟尼、弟子、菩薩等明代泥塑9尊,保存完好;兩側山墻存壁畫80平米。

匠師們根據佛殿的有限空間,巧妙地把彩塑、壁畫與佛臺、山墻有機地結合起來,塑造了佛的三個世界的整體。塑像是裟婆世界的華嚴三圣,所以此殿也叫三圣殿。主尊釋迦牟尼佛,高4.5米,為諸像的核心。左迦葉尊者,右阿彌陀尊者,儀態各異,慈祥莊嚴。兩側脅侍菩薩左普賢、右文殊,相對微側,視線各向主尊,戴花冠,披羅巾,佩瓔珞,著裙褲,婀娜多姿,飄逸灑脫。座下的白象、獅子,秉性雖不同,卻和諧自然。

殿內東西山墻上繪有壁畫,每壁畫面分上、中、下三層,以云層既相分隔,又相銜接,使整個畫面達到和諧統一。上層繪彩云間的“飛天”,表示佛國的天堂情景。東墻中層繪東方凈琉璃世界的藥師佛,左右為日光、月光菩薩,上有華蓋、頭光,合稱“東方三圣”。西墻中層繪西方極樂世界的阿彌陀佛;左右為大勢至、觀音菩薩,合稱“西方三圣”。壁畫下層繪金剛、羅漢,突出世俗化的特征,最為精彩。東墻下層,是佛的護衛神,稱“十二藥叉大將”,代表八萬四千藥叉,表示除八萬四千煩惱,成八萬四千菩提。

據現存碑刻記載,不二寺除正殿外,還有樂臺、山門殿、天王殿、鐘鼓樓、東西配殿和僧房等建筑。寺西南又有一座建于元代的八角五層密檐磚塔和建于明代的石塔、石幢等。院內存塔兩座,一為六角六面三層十一節石雕塔,高3.8米;另為八角五級磚塔,高6米。寺內外遍植棗樹和榆樹,林木陰翳,是太原陽曲縣著名的大叢林。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|