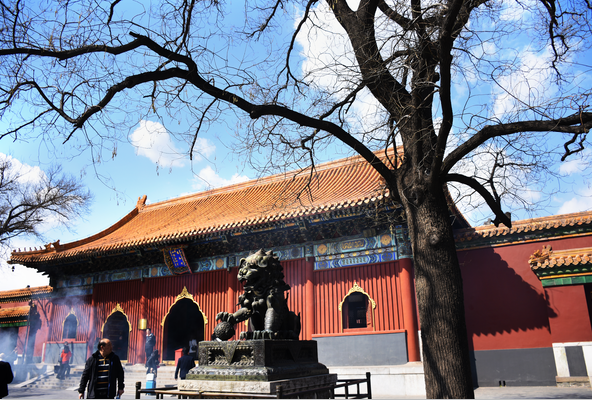

位于北京市東城區東北角的雍和宮,西臨孔廟、國子監,占地6.6萬平方米,紅墻黃瓦,宛若皇宮,是北京最大的藏傳佛教皇家寺院。

雍和宮舊址,原是明朝的官房。清朝定都北京,康熙皇帝將此處給四子允(也就是后來的雍正皇帝胤)為官邸,始稱貝勒府,晉封后稱雍親王府。康熙六十一年(公元1722年),康熙皇帝駕崩,允繼位,遷居皇宮后改為行宮,取名雍和宮。到乾隆九年,乾隆皇帝將這里改為喇嘛寺廟,仍稱雍和宮。從此,雍和宮既是清帝行宮,又是皇家寺院,開始了它在聯結大清政府與蒙藏地方間橋梁與紐帶作用的輝煌歷史。乾隆皇帝對雍和宮改喇嘛寺廟感慨萬端,曾詠嘆雍和宮是“躍龍真福地,奉佛永潛宮”。

建國后,中央政府對雍和宮極為重視。1961年,雍和宮被列為國家重點文物保護單位。此后,政府多次撥巨款進行全面修繕。自從1981年春節正式對外開放后,雍和宮以其宏偉的建筑,優美的環境,肅穆的宗教氛圍,豐富的文物收藏,每年吸引海內外200多萬游人,傳播著世人期盼的和睦、吉祥、友善與幸福。至今,雍和宮已接待170多個國家和地區的元首、政要。

自從乾隆皇帝把雍和宮改為皇家寺院后,雍和宮不但有4位大活佛出任西藏攝政,而且在大活佛靈童轉世認定工作中發揮了重大作用。

雍正十三年(公元1735年)八月二十三日,雍正皇帝胤暴亡于圓明園,棺槨停放于乾清宮內。為迎棺槨進雍和宮,剛繼位的乾隆皇帝下令,在15天內將雍和宮中路殿堂等主要建筑全部改為黃琉璃瓦,與皇宮同制。雍正棺槨安放在雍和宮正寢殿后,此殿改稱神御殿。一年半之后,雍正遺體移葬于清西陵的泰陵,殿內開始供奉雍正皇帝影像。

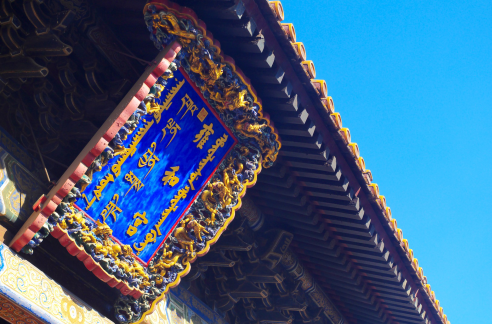

1744年,乾隆皇帝決定并親自主持雍和宮改為皇家寺廟。在藏傳佛教格魯派領袖三世章嘉和二世賽赤活佛協助下,牌樓、碑亭、殿堂、庭院等工程建設一年內如期完成,使原來的行宮逐漸具備了作為藏傳佛教寺院的基本規模。隨后,又很快完成了雍和宮作為藏傳佛教格魯派寺院的基本建制。

為發揮這個皇家寺院的特殊作用,朝廷賦予雍和宮非常高的地位。當時,雍和宮設中正殿管理喇嘛念經處,所任命的雍和宮事務大臣需從親王中選派。之下是從王公中選派的總管雍和宮東書院事務大臣,還設有兩套班子管理宗教事務:一稱總管駐京喇嘛印務處,由皇帝指派駐京大活佛掌管,負責管理北京,東、西陵,熱河,五臺山等地喇嘛寺院的工作;一稱總堪布喇嘛,管理本宮宗教事務,首任為三世章嘉活佛。

雍和宮改為皇家寺廟后,乾隆皇帝在這里創建了四大經院。主持四大經院的22位堪布、教師,都是來自拉薩各大寺院的著名學者。80名學藝喇嘛是從內蒙古和外蒙古優秀青年中選拔,經過理藩院審批保送的“公費”生。此外,還選定了12位具有崇高威望的大活佛,常在雍和宮講經說法。雍和宮作為藏傳佛教在京都的學府,培養了許多出色的藏傳佛教人才。乾隆皇帝也十分重視從雍和宮遴選有才能的高僧,派往西藏作達賴喇嘛的攝政。1751年,西藏的行政體制改革后,實質上是由達賴喇嘛和駐藏辦事大臣共同掌管西藏的政教大權。1757年七世達賴喇嘛圓寂,乾隆皇帝命六世第穆大活佛攝政。自此,在西藏,由清政府選定大活佛攝政成為一種制度。從1757年起至1951年西藏和平解放的194年中,共有12位大活佛出任西藏攝政,其中4位是清朝中央政府從雍和宮遴選派出,共任攝政65年。雍和宮在清王朝統屬西藏地方中,發揮了重大作用。

自順治皇帝冊封五世達賴,康熙皇帝冊封五世班禪額爾德尼和一世哲不尊丹巴大活佛開始,其靈童轉世認定,必須經過清朝政府批準、冊封成為定制。為維護這一重大原則,雍和宮做了大量工作。七世、八世、九世、十一世、十二世及十三世達賴喇嘛圓寂,尋找轉世靈童、坐床、認定等,都是朝廷派雍和宮大德高僧做了大量工作完成的。六世、七世班禪圓寂后尋訪轉世靈童,坐床大典以及二世哲不尊丹巴大活佛的轉世靈童受戒,雍和宮都做了大量工作。這對保持蒙藏地區穩定,密切大清王朝與蒙藏地方的統屬關系,發揮了重大作用。

乾隆五十七年(公元1792年),清政府頒發了“欽定章程二十九條”,規定大活佛轉世靈童必須經“金瓶掣簽”認定。乾隆皇帝還特設兩個金瓶,一個置于拉薩大昭寺,用以解決西藏、青海、甘肅、新疆、四川、云南等地藏族居住地區大活佛轉世掣簽;另一個置于雍和宮,用以解決京都地區,內蒙、甘肅、青海、新疆和外蒙古等地的蒙族居住地區大活佛轉世掣簽。這項制度,使雍和宮成為蒙古和京都地區藏傳佛教管理中心。新中國成立以后,中央政府仍遵循歷史定制,尊重宗教儀軌,使之得到延續。

金碧輝煌的雍和宮,罕見的藝術珍品和珍貴的歷史文物,見證了清朝中央政府和西藏的統屬關系。

雍和宮寺院的全部建筑群,分布在由南至北的中軸線上,以一個3座巨大牌樓組成的牌樓院和天王殿、雍和宮大殿、永佑殿、法輪殿、萬福閣等5進金碧輝煌的宏偉大殿,由南向北依次排列。大殿兩側有鐘鼓樓、八角碑亭、講經殿、密宗殿、藥師殿、時輪殿、東配殿、西配殿、照佛樓、雅木達嘎樓等建筑,相互對稱,形成一座布局完整,融滿、漢、藏、蒙民族建筑特色于一體的喇嘛廟宇。其中最具代表性的,是雍和宮正殿院、法輪殿和萬福閣。

雍和宮正殿院南,有一座1792年興建的御碑亭,是極其珍貴的歷史文物。該碑的碑文《喇嘛說》,是建亭當年82歲的乾隆皇帝所撰寫。此碑文講述了藏傳佛教的形成發展、活佛轉世的由來及“金瓶掣簽”的措施(也就是大活佛轉世靈童必須經過“金瓶掣簽”認定的規定)。建國之初,毛澤東主席和周恩來總理對此非常重視,先后來到這里細讀碑上全文。

從永佑殿東西穿堂門往北,是法輪殿。法輪殿黃瓦玉階,是喇嘛們每天上早、晚課的地方,殿內正中供著高6.1米的銅鎏金宗喀巴大師佛像。東西兩邊的經臺,分別是六、九、十世班禪大師和十三、十四世達賴喇嘛講經時所用的寶座。佛像后有一個大型紫檀木雕刻,稱“五百羅漢山”,整個山體由紫檀木雕刻而成,層巒疊嶂,閣塔錯落,500個用金、銀、銅、鐵、錫鑄制的羅漢置身其間,是罕見的藝術珍品。500羅漢山佛龕前,陳列著乾隆皇帝親筆抄寫的金字大藏經擇錄兩部,為世上孤本,文物價值極高。緊靠法輪殿的東西兩側,是1780年改擴建的班禪樓和戒臺樓。1780年9月和10月,六世班禪大師兩次來雍和宮時在班禪樓休息,在戒臺樓為乾隆皇帝講經傳法,并為雍和宮200余名喇嘛受戒傳法。

雍和宮的萬福閣,又稱“大佛殿”,是雍和宮最高大的佛殿。因為在二樓三樓的佛堂里供有一萬尊佛像,乾隆皇帝借萬佛之音命其名。萬福閣高23米,飛檐三重,全木質結構,樓內中間是通體高閣,閣內有18米高的彌勒佛巨像,用一根直徑8米、通高26米的白檀香木雕成,還有8米埋入地下,全重約100噸,是中國最大的獨木雕像,也是世界上唯一的白檀香木大佛,1990年被列入吉尼斯世界紀錄。

1744年,乾隆皇帝將雍和宮中路院和西路院改為喇嘛寺廟的同時,將東花園改稱東書院行宮。從1744年到1900年,東書院作為清朝皇帝的行宮,經歷了156年。經歷次修建,其規模幾乎與現在的雍和宮相當。重建后的東書院行宮,各殿房的陳設,包括桌案、圍屏、寶座、古玩等等都與故宮一樣。乾隆皇帝就出生在東書院行宮。清代自嘉慶帝始,每年乾隆的忌日和誕辰,皇帝到雍和宮拈香禮佛后,必到東書院乾隆皇帝影像前行禮祭祖,祭祖后到東書院的太和齋吃喇嘛廚房做的蓮子粥和奶制點心。每年夏至節,清帝到地壇祭地后,也必須到這里吃一頓新麥粉做的芝麻醬面條,稱“太和齋嘗新麥”。1900年,八國聯軍占領北京,東書院行宮被日本侵略者縱火燒毀,大量物品被他們搶走。直到上世紀90年代中期,才在這片廢墟上蓋起了兩幢古典建筑風格的僧舍。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|