府園之道:“得意而有其形”

隨著財富階層消費理念的日趨成熟,高端住宅市場產品定位的也在不斷革新與升級。“豪宅”不再代表著超大的面積與浮華的裝飾,而是回歸于人們對生活本質的追尋與居住內涵的深度理解。每個人心中暗藏的傳統文化之烙印和對中式審美的向往也體現在對家宅的選擇上。

對于北京傳統城市文脈與當代生活方式變化的關注與融合是設計師鄭士壽先生在中糧瑞府項目中設計的出發點。關注人文主義,重拾中國傳統文化自信對居住方式的深遠影響為我們營造了全新的生活語境,中糧瑞府的“家”中流轉著動人的文化體驗與歸屬感。

北京中糧瑞府項目地處北京新興的高端住宅區域之一——孫河。環擁溫榆河生態走廊與城市濕地公園,周邊高速發達的交通網絡造就了此地塊資源的稀缺與珍貴。街巷式布局串聯起的合院空間,超低的建筑密度,不出于自然卻又融于自然。如此96棟府式大宅恰如其分的詮釋了理想的生活方式,中糧瑞府以其堅定的產品品質獲得了素有“世界建筑界奧斯卡”之稱的第52屆金塊獎“最佳在建項目大獎”。

▌京城中的“府園文化”,地域性的再現與提升

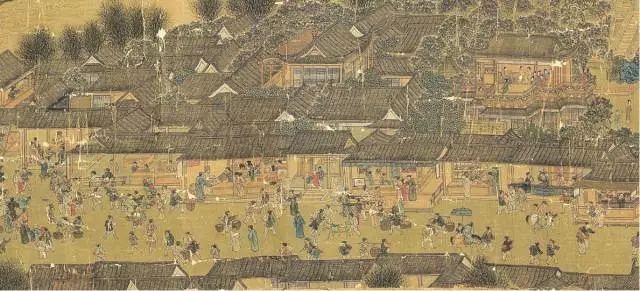

“府園文化”是一種寬泛的概念,在時代的文化背景與設計語境中又有了新的內涵。追憶往昔文人雅士踱步園中,今日的新貴與精英又對家宅有著何種期許?老北京城中的大街與小巷組成了清晰的街坊層次,胡同與四合院形成了城市的肌理,這些城市元素也成為了北京傳統文化的載體。

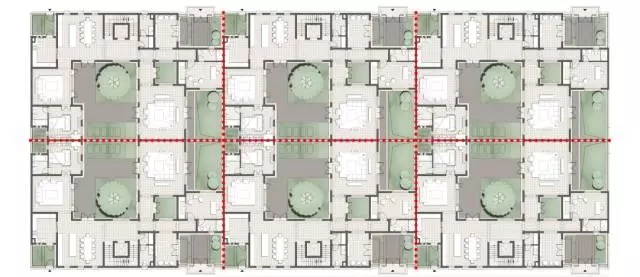

“禮”是國人文化與人倫原理的集中體現,反應在宅院中呈現出院落組合的整體秩序與空間縱向層次之中。中糧瑞府項目設計采用合院式的建筑組團布局與圍合形式,提取傳統街巷的肌理與比例以喚起居者對傳統“府園”感官的記憶。方正的基本單位組成了復雜的群體結構,于多樣化中保持統一的風貌。豐富的空間層次沿小區入口——胡同——主巷——次巷——組團入口展開,形成了完整的街坊體系。廊腰縵回,層層深入的庭院將起居、書房、臥室都基本生活功能空間有機聯系在一起,現代生活方式被解構于豐富的空間組合之中。

這種空間營造方式是對所處時代與環境的謙遜反應,也契合了國人含蓄內斂的心性與生活方式。地域性的重現與強調形成了其自身獨一無二的性格。同時,精細化的設計過程為定位高端的墅宅提供了更多的附加值。

▌“聚合”與“內向”,隱于市井的春秋

中國人自古以來對自己居住環境的由衷關切,“墻外修身平天下,墻內縱情山水間”。始終追求人和自然和諧統一,一方庭院之內充盈著人們的日常生活與情境。

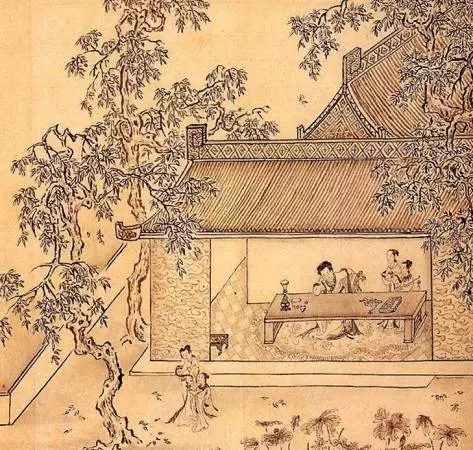

院落空間的尺度直接影響著人們的心境,不同于西方建筑中庭院的單一與空曠,傳統中式庭院講求外向的隱秘與內向的多義。院落雖然以圍墻和建筑圍合,卻始終嚴格遵循舒適的高寬比例,滿足最佳的日照與通風環境的同時擁有完美的視野與舒朗空間感受。設計以最中式的內在邏輯把控建筑的整體風格與空間功能。天、地、人形成了正向比例,在觀念、情感、生活儀式中隱藏著儒家入世之境與內外——物我的恒久思考。

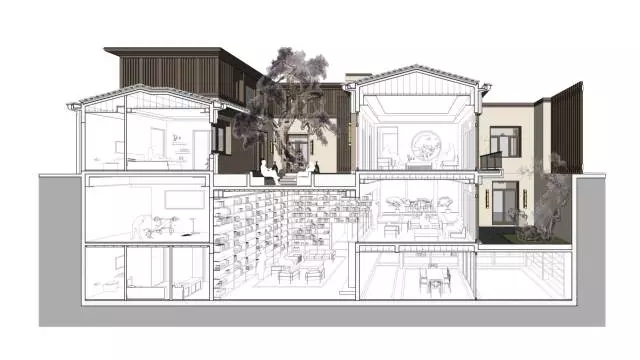

剖透視

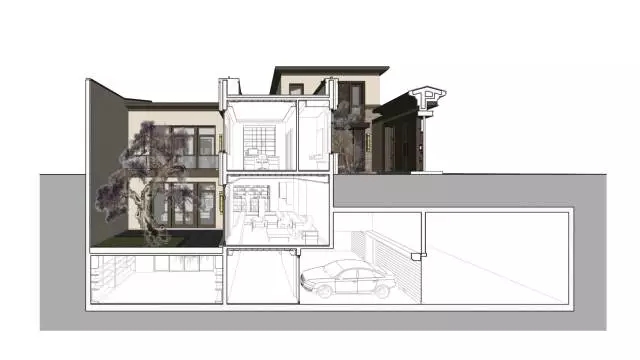

剖透視

聚合內向的宅院空間反映出社會-家庭-個人-人與人的關系,亦是傳統文化中“物-人-心”之間的哲學。屋有界而思無疆,深深庭院、阡陌街巷闡述的是與今日中國生活的高度契合。

▌造園于庭院,傳統空間意境的轉譯與延伸

散落的體量,迂回的路徑,曲徑通幽這一過程是實現內心逐步沉靜的必要手法。至入口小院,漸入佳境,玄關門的局促空間預示著下一個節奏的出現。

平面圖

平面圖

空間的收放與形態塑造形成不斷的暗示與引導,避免了設計語匯的直白無力。從正廳看向庭院形成兩種不同的感受,庭院內錯落跌至、因借園林的景觀設計與審美情趣活躍了院落的氣氛,連續與遞進的空間詩意呈現展示了時間中的綿延。

“單層圍園雙層筑府”,通過地上兩層和局部一層建筑的相互結合,空間的比例與圍墻的尺度經過反復推敲,一處圓窗的設計或一處綠植的安放賦予了空間靈性,在諸多細節之處實現了外部公共空間與內部私密空間的界定。這種界定不是生硬的隔離,而是通過視線與動線上的交織形成關聯與滲透。

庭院被賦予多重功能,作為功能的外延展現生活的本質,其使用效率被大大提高。欲揚先抑的入口小庭院,沉靜的下沉庭院與完整的中央庭院有機的組織了空間的秩序。為了追求更舒適的居住與光影體驗,地下室的設計與下沉庭院通過路徑的轉折相結合。建筑與庭院的組合以這樣方式鍥入環境,提供了新的層次與解讀方式。

“巧于因借,精在體宜”中國古典園林深受山水畫的影響。正如青年學者賈金莉“參觀中糧瑞府,從進門開始,每走一步的一情和一景都能看到像是中國長卷畫慢慢被打開。這是府園別墅特有的氣質,喚醒中國文化記憶。”并不需要刻意使用青磚灰瓦,與生活產生真正的關系而非停留在符號本身,未見形而領其意。宅邸中當代生活體現出與傳統相似的體驗。

▌不止于此刻,設計與時空的對話

府園之道:“得意而有其形”。對于中糧瑞府項目,我們希望它能夠代表中國豪宅居住的最高水平和與一種鮮明的方向。家庭構成與社會關系在西方居住模式引進之后與傳統逐漸脫離,中國式的親情與紐帶需要適當的空間進行承載,國人心中的文化自信需要寄托與釋放。

對中國傳統居住內在智慧的沉淀與時空關系,我們也更有信心得其意而忘其形,在應勢而變、應時而變之中,傳承中國傳統文化與審美的精髓。

(文章來源:建筑師的非建筑)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|