天津薊縣獨樂寺觀音閣是現存中國古建筑中極為重要的杰作,它是一座空筒式木結構樓閣,為容納一巨大觀音立像設計而成,外觀秀麗。獨樂寺之創立據古文獻記載:

獨樂寺不知創自何代,至遼時重修,有翰林院學士承旨劉成碑。統和四年孟夏立,其文略日:故尚父秦王請談真大師人獨樂寺,修觀音閣。以統和二年[984]冬十月再建上下兩級、東西五間,南北八架大閣一所。重塑十一面觀音菩薩像。”

觀音閣是我國最古老的木結構閣樓式建筑,首先要注意的是最古老而沒有之一,其次要注音是木結構閣樓。木結構建筑首先不如西方的磚石建筑利于保存,另外,歷史上朝代更迭也喜歡鏟除歷史印記,項羽入關“咸陽宮室火三月不滅”。所以,現在還能看到一千年前的木結構建筑,已屬罕見。觀音閣珍貴之處不僅如此,還在于里面供奉了一尊16.08米的遼代泥塑十一面觀音像,是我國現存最高大的立式泥塑站像。

以樓閣為主體的寺院布局

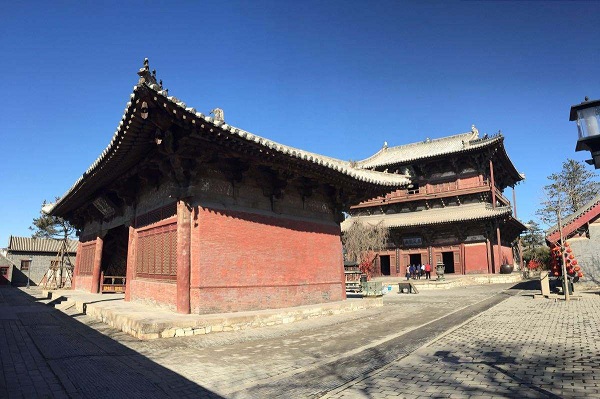

遼皇室極力漢化并尊崇佛教,支持許多佛寺興修,如大同華嚴寺及應縣佛宮寺。契丹人拜日,喜將寺廟朝東,但獨樂寺卻坐北朝南,位于薊縣縣城中央偏北處,靠近西門,原始布局及規模已不可考,現存建筑僅有影壁、山門、觀音閣、韋陀亭及東西配殿。另外東院(原為清帝謁陵行宮)、西院及后殿等多為清代建筑。

觀音閣與前面的山門皆為遼代建筑,兩者同位于中軸線上。觀音閣為獨樂寺主殿,以閣為主殿的布局形式在現存中國古佛寺中較為罕見進山門,從明間兩柱之間望進內院,巨大的觀音閣恰好容在方框之內,這意味著山門與觀音閣在高低尺寸與距離上有協調關系。山門立于低矮的石臺座上,面寬三間,進深兩間,柱位分布簡潔。廡殿頂出檐深遠,坡度平緩;正脊兩端不用鴟尾,而用有鱗片的鳘魚,張開巨嘴吻脊,造型剛柔并濟,極為優美。

山門的木結構雖然只用十二柱,卻頗具特色。它不設天花板,采“徹上明造",屋架用對稱式,宋《營造法式》稱之為“四架椽屋,前后乳袱,用三柱”,意即有五根桁木,形成四段椽,前后共有三根柱子,只用小梁。此屋架因無天花板遮擋,可看盡所有大小構件。梁上使用“叉手',穩定屋架。中梁之下還可見“侏儒柱、,即童柱。中門左右樹立金剛力士像,面目睜獰而勇猛,頗有警世意味。

富于變化的樓閣空間尺度

觀音閣立于石造臺基之上,前方凸出月臺,方便舉行法會·閣面寬五開間,進深四間,從外觀之,二樓的歇山頂出檐極深遠。整座樓閣比例均衡,造型與敦煌壁畫中所繪之唐代樓閣形象十分相似。二樓四周懸挑木構陽臺,稱為“平坐”,人們登閣時可走出平坐環繞一周,體會登樓眺遠之趣。觀音閣外觀兩樓,內部實為三層,從木梯登樓時,會經過中段的暗層。

遼代匠師運用高超智慧,造出一座空腹樓閣,最主要的目的是要容納一座高16米的十一面泥塑施彩觀音菩薩立像。站在門外時,我們無法想象樓閣內的菩薩世界,即使跨進大門,起初也只見到碩大的平臺與蓮花座,再靠近一步,才可從空井仰望整尊高大莊嚴的塑像。視線上移,佛像的腰部正對暗層,二樓格扇門窗的光線恰好投射在菩薩頭部,頭頂有十個小佛面的觀音像神貌清晰,浮現慈祥笑容,使人感到沐浴在慈悲的佛光之下,成功營造出宗教的神圣氛圍。

觀音閣外觀兩層,內部實有三層。可以看出唐風的斗拱,和明清有很大不同。斗拱看著那么“給力”,確實,這時候的斗拱還是受力部件,到了明清已經演化為裝飾構件。檐的四角有柱支撐,這是后人加上去的,防止傾圮。觀音閣前有月臺,有花池兩方,西池尚有古柏一株,這和梁思成當初考察看到的情況一樣。

正脊是雙龍戲珠紋樣。正脊的正中有個小亭子,相傳每屆除夕夜午之后,盤山舍利塔神燈,下降薊城,先獨樂而后諸剎。“神燈降臨則庭中光芒射出,照耀全城”,稱為“獨樂晨燈”,是“薊州八景”之一。這個傳說現在已無法證實,如果是真的,可以想象當時的圣境。我想,如果再現當時的勝景,好好設計一下整個觀音閣的環境照明,然后在這個小亭子中安裝個激光燈,到晚上亦真亦幻的打出不同的效果,豈不再造勝景。

穩定均衡的樓閣結構

宋《營造法式》以“材”作為梁、柱、斗拱尺寸的衡量標準。“材”分為八等,最大的建筑使用一等材。觀音閣使用三等材及四等材。

觀音閣的柱子分為內外二圈,大體等高,在柱頭“櫨斗”上置斗拱鋪作,再以乳袱連系,形成緊密的結構體。暗層的外柱略向內移,出現所謂“叉柱造”;上層與下層柱不對齊,雖對力學傳遞有害,但能增加整體造型的美感。其結構基本上繼承唐代以來的“殿堂造”,將柱、梁枋、鋪作三者重復使用、上疊,并巧妙地在暗層的梁柱框內增加斜撐木,提高構架的剛性,使構架形成許多三角形框,抵抗水平外力。另外,對于高樓可能產生的扭曲變形也作了應變。容納神像的空筒,下層為四角形,中層為六角形,到了庾部出現八角形藻井,各層形狀不同,亦強化了結構體之剛性。觀閣的木結構技巧與中空的室內空回結合得順理成章,可謂神來之筆。

當我們登上頂層,沿六角形欄桿繞行,除可近身瞻仰神像外,抬頭也可清楚地欣賞這座以“陽馬”曲木肋梁構成的藻井,其形如張開的大傘,八支傘骨自中心向外發散,“陽馬”之間再以小格子天花板洎蓋,有如織紋,亦如華蓋。這頂木條織成的華蓋,為了配合稍退后的神像,并未對準中梁,而向后微調了一跳距離。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|