(雄村義成王茂蔭故居現狀)

一棟故居之所以被人瞻仰,是因其承載著居住者的成長歷程,見證了其思想、品行、信仰的形成過程,終致物人合一,從而成為代表歷史人物及其精神的物化載體。在徽州名人故居中,王茂蔭故居之所以值得探訪,不僅因為他是《資本論》中唯一提到的中國人,更因他是眾多古徽州官吏中最具典型的正官、勤官、清官。

一棟故居之所以被人瞻仰,是因其承載著居住者的成長歷程,見證了其思想、品行、信仰的形成過程,終致物人合一,從而成為代表歷史人物及其精神的物化載體。在徽州名人故居中,王茂蔭故居之所以值得探訪,不僅因為他是《資本論》中唯一提到的中國人,更因他是眾多古徽州官吏中最具典型的正官、勤官、清官。

何為“故居”?“百度詞條”解釋:某人曾居住過的地方或居所,主要指其出生、童年時期或更長時間與父母等長輩一起生活的地方。據史料記載,嘉慶三年(1798),王茂蔭生于歙縣杞梓里村,六歲喪母,十三歲起,外出求學(均在縣內),至33歲,多次鄉試不第,才離開老家,前往京城通州,經營祖產“森盛茶莊”。次年(1831),王茂蔭應順天府鄉試,中舉人,再次年,中進士。此后,他一直在京為官,只身寄居歙縣會館(夫人留居老家)。期間,在為其祖母、父親丁憂期間,曾回里居住2-3年不等。清咸同年間(1860年前后),王茂蔭在杞梓里的房舍毀于清軍與太平軍激戰之兵燹,隨后,其母親、夫人、子女等輾轉于江西吳城、饒州及安慶等地,躲避戰亂。

同治四年(1865)二月,王茂蔭自江西吳城、扶客死他鄉的繼母靈柩,四月,抵老家杞梓里。葬母之后,因故居已成廢墟,無棲身之所,且族親舊鄰均已飄零四海,故晚年方離故土,至雄村義成購得朱姓舊宅,經修葺,居家遷居于此。兩個月后,王茂蔭舊病復發,在籍病故于義成家中。終其一生,王茂蔭應有出生之居(歙縣杞梓里村)、去世之所(歙縣雄村鎮義成村)及其在京為官三十載的寄居地(歙縣會館)三處“故居”。

(杞梓里王茂蔭侄子房屋,王茂蔭房屋被毀后曾住此屋)

今年以來,我曾兩次尋訪王茂蔭墓,并隨筆撰文兩篇,目前,其后人已在籌劃修復祖墓。期間,雖探訪過王茂蔭兩處故居,但因未獲完整資料,一直未能成文。

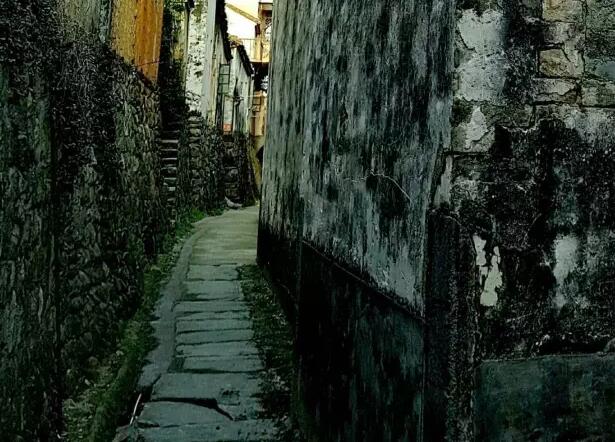

(此巷深處即為王茂蔭杞梓里故居遺址)

今春,我曾前往歙縣杞梓里,探訪王茂蔭“第一故居”(筆者暫且如此稱呼)。杞梓里原名溪子里,位于歙縣東部、浙皖交界。王茂蔭故居位于村中老街中部,自遭兵燹后,一直未復建。這條老街,我曾熟悉,悠長的青石路面,至今仍完整保存清代風格。然幾十年后,再行走其中,卻已物是人非,如耄耋老者,靜寂在一片民居古宅之間。經人指點,我穿過一座過街樓,走岔路坡道,下至街下石墻,在一條逼仄狹長的巷弄深處,即為故居遺址。

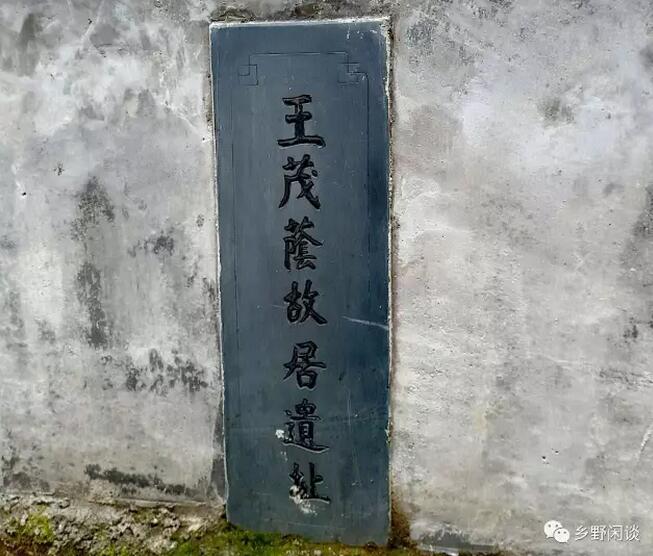

遺址四周是一圈新砌的圍墻,一人多高,嵌有一塊“王茂蔭故居”石碑,青石鐫刻。圍墻內長滿竹子,翠綠修長,點綴在粉墻黛瓦間,顯得格外幽深、靜寂,全然找不到二品大員故居的蛛絲馬跡。這也許是歷史的巧合,鉛華洗凈,修竹亭立,留一片蒼翠,未必不是好事。王茂蔭脫蒙的“清水屋學堂”遺址也被幾間柴房雜屋所占。學堂里,曾經朗朗的讀書聲早已消失在時空深處,唯有其祖母的“訓導”,及其“遺言家訓”已銘刻在王氏子孫心中,并成為徽州家風傳承的楷模,及今天徽州廉潔文化研究的典范。

此后,我也曾前往義成,尋得王茂蔭“第二故居”(筆者暫且如此稱呼),卻吃了閉門羹,未曾入內。上周日,幸得市紀委宣傳部周部長邀請,再次前往,終得一睹故居尊容。

(王茂蔭義成故居(右屋))

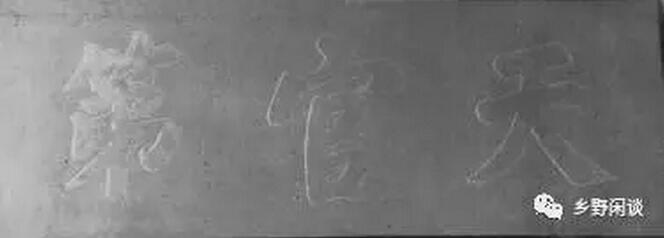

義成,古名周村,傳說,此地曾為歙縣治所,隋末,汪華遷新安郡治于烏聊山(現常青山),縣治附郭,遂改名“義成”,即大義告成。又傳,當年此村為議建縣城,故名“議城”,后雅化為“義成”。據有關資料記載,王茂蔭故居位于“義成街”中部,占地約400平方米,清代徽派民居風格,磚木樓房結構,三棟相連,一字排開,中間為正屋“敦仁堂”,門楣上懸“天官第”匾額,大門兩側置石鼓一對。左、右兩側為生活起居用房,均有側門與正屋大廳相通,各自又有正門,面街而開。與故居跨街相對的,是車馬用房,門前有下馬石、旗桿石。“天官”為神話中的天神,宅第以此為名,取其“天官賜福”之意。據說,王茂蔭購得朱姓舊居后,取名“天官第”,系經得慈禧敕準的,“敦仁堂”匾額也為李鴻章手書。可惜正屋現已完全圮塌,僅剩半截墻體,“天官第”、“敦仁堂”兩塊匾額更是不知所終。

據歙縣紀委宣傳部吳部長介紹,雄村鎮政府自去年在義成村口修建完成王茂蔭廣場及塑像后,即著手從多戶村民手中回購王茂蔭故居,擬修復后,置為“王茂蔭紀念館”。目前左右兩邊房屋的后半部分已購回,并完成保護性修復,臨街的前半部分房屋正在購置洽談中。

(市、縣紀委人員在圮塌的正屋地基處介紹故居回收及保護情況)

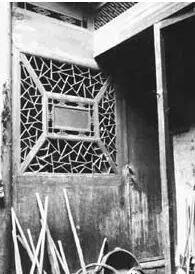

再訪義成,輕車熟路。至王茂蔭故居,在吳部長等人引領下,我們穿過空曠雜亂的正屋殘基,分別從側門進入左右兩屋。左屋為兩層三間三進兩天井格局,右屋為兩進一天井。屋內門窗、柱腳剛修復不久,窗格、梁托僅有簡單粗陋的木雕,杉木、松木材質為主。并未見記載中所說的落地隔扇花墻、鏤空雕刻古錢形通風口等代表主人身份的裝飾。也許是我們進出倉促,走馬觀花,未見細枝末節。但我以為,這些房內裝飾,即使有,也是原房主所建,或其后世子孫所為,若如有契合,純屬巧緣而已。王茂蔭一生簡樸,生前抱病在此僅住倆月,不可能、也沒有時間按其喜好修葺雕琢舊居,況且,其財政思想當時并未被當局完全認同。

(故居中“錢幣狀”窗格)

初夏的太陽已有些火辣,但屋內依舊潮濕陰涼。我們一行的到來,似乎給這兩棟老宅帶來些許生氣,一束陽光穿過天井四周的瓦楞,照射在廳堂的地面上,陰霾中頓有一股暖意。如今,時隔一百五十多年后,政府斥巨資回購王茂蔭故居,籌建紀念館,故居主人當年秉承的“修身、齊家、治國、平天下”思想,也必將再次撬動徽州文化脈絡。著實令人欣慰。更令人欣喜的是,近日中央電視臺大型記錄片《金融百年》撰稿人正在王茂蔭故居采風,不久,央視的鏡頭也將會透過這些白墻黑瓦馬頭墻的滄桑,給我們一個全新的視角,去審視這位清代的“金融家”。

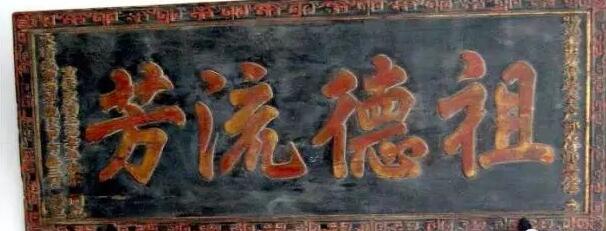

(王茂蔭為杞梓里祖祠題字)

欣喜之余,我又有了那么丁點失落、絲絲遺憾:將來的“王茂蔭紀念館”并不在生他養他幾十年的故土上,卻在其遷居僅兩個月的“他鄉”——義成,形成其思想的脈絡淵源,似乎有了割裂之感……

也許,這正是這點缺憾,才在隨緣中記載了那段兵荒馬亂、百姓流離的歷史,這才是一個真實的、在亂世濁流中獨善其身、心懷家國的王茂蔭。(文章來源:鄉野閑談)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|