人口老齡化是社會發展的重要趨勢,是人類文明進步的體現,對人類社會產生持久深刻的影響。我國自20世紀末進入老齡化社會以來,老年人口數量和占總人口比重持續增長。老年人數量最多,老齡化速度最快,應對人口老齡化任務最重,將是今后較長一段時期我國的基本國情。滿足數量龐大的老年人多元需求、妥善解決好人口老齡化帶來的社會問題,事關億萬百姓福祉和國家發展全局。

前不久召開黨的十九屆五次全會強調,要實施積極應對人口老齡化國家戰略,為今后一段時期積極、科學、有效地應對人口老齡化提供了指引。有研究預測,到2025年我國65歲以上老年人將突破2億,到本世紀中葉我國將有近5億老年人。人口老齡化對未來經濟社會可持續發展產生潛在消極影響,但“銀發浪潮”催生的銀發經濟也帶來重要機遇,應找準積極應對人口老齡化的著力點,構建“有備而老”的老年友好型社會,真正實現老有所養、老有所依、老有所樂、老有所安。

夯實養老社會財富儲備是根本

我國在人均GDP不足1000美元的經濟條件下邁入老齡化社會,這與多數發達國家進入老齡化社會時人均GDP超過10000美元相比差距甚遠,經濟發展與人口老齡化進程不相適應,“未富先老”是既成事實。與之伴隨的是,養老保險積累缺口大、基本養老保險替代率低、養老基金收不抵支的風險持續升高,同時,隨著60后“嬰兒潮”一代步入老年,“四二一”家庭結構形成的養老壓力愈發明顯。因此,首先應在保持經濟持續穩定增長的基礎上,不斷夯實全社會養老財富儲備,為應對老齡化提供堅實保障。

具體而言,一要加快完善國民收入分配體系,持續加大財政支持力度,促進企業財富積累與合理分配,穩住養老財富儲備基本盤;二要加快構建覆蓋全民、城鄉統籌、權責清晰、保障適度、可持續的多層次養老保險“三支柱”制度,完善社會福利和社會救助制度,探索整合職業年金和住房公積金,鼓勵社會保險基金開展低風險投資風險,更好地實現資金保值增值;三要加快制定人口中長期發展戰略,實施更加包容的生育政策,促進人口長期均衡發展,同時認真落實“六穩”“六保”,推動高校畢業生、外出務工勞動力、去產能分流職工、就業困難人員等重點群體實現更充分的就業和創業,有效提高基本養老保險收支平衡能力;四要實施終身職業技能培訓制度,創造“老有所為”的就業環境,通過延遲退休、退休再就業等方式加強老齡人力資源開發,發展銀發經濟,改善老年人資產結構,提升個人養老財富儲備。

擴大養老服務產品供給是關鍵

當前,我國養老服務供給呈現“啞鈴型”特征,盈利性高端養老院和公益性敬老院相對較多,但既有質量保證又消費得起的普惠性、互助性養老服務機構短缺,居家、社區養老服務供給能力不足,導致養老服務供給總量短缺與結構矛盾并存,養老床位總量不足與高空置率并存,養老入住難與機構盈利難并存。同時,“有錢有閑”老人和失能失智老人群體規模不斷擴大,一般性為老服務和產品無法滿足日益增長的多元化、高品質和專業性的養老需求。因此,應多渠道、寬領域擴大養老產品和服務供給,推動養老事業和養老產業協同發展,不斷提高產品和服務質量。

具體而言,一要強化公辦養老機構“兜底線、保基本”的職能和作用,加大財政投入力度,提升養老機構服務質量和水平,優先向失能、失智、孤寡、高齡等老年人群體提供養老服務;二要全面放開養老服務市場,健全養老服務綜合監管制度,大力支持社會資本參與養老產品和服務供給,以市場化運作方式提升居家社區養老品質、興辦普惠性、護理型養老機構;三要適應多元化、高品質養老需求,推動養老服務業與醫療、教育、科技、健康、體育、文化、旅游等產業融合發展,為老年人提供健康養老、智慧養老、旅居養老等復合型養老服務;四要推動老年產品市場提質擴容,加快開發適老生活用品市場,發展代償老年功能產品市場,不斷增加配套產品有效供給。五要實施更多激勵政策,加快壯大老齡產業從業隊伍,培養老年照護、老年醫學、老年社會管理等專業人才隊伍。

完善養老政策制度體系是保障

隨著工業化和城鎮化的加速推進,大量青壯年勞動力從農村流向城市、從中小城市流向大城市、從欠發達地區流向發達地區,使人口老齡化呈現出“區域倒置”的特征,老齡化壓力不斷傳導到農村、中小城市和中西部欠發達地區,從而加劇養老公共服務的供需錯配。這導致的一種后果,就是一部分老年人隨著子女在大城市開始“候鳥式養老”,而更多留守的“空巢老人”開始缺少親情關懷的“喪子式養老”。

因此,應重視人口流動規律,通過制度完善和政策引導推動各種資源在養老供需體系中形成協同效應。具體而言,一要持續優化財政轉移支付制度,加快實現基本養老保險基金“全國統籌”,推動城鄉居民基本養老保險征繳制度及待遇水平年度調整機制改革,努力縮小養老資源配置的區域差異;二要強化醫養關聯性,深化醫藥衛生體制改革,完善城鄉統一的基本醫療保險制度、大病保險制度和異地結算制度,探索建立多渠道籌資、可持續運行的長期護理保險制度并納入社保制度體系;三要落實國家支持養老服務業發展的優惠政策,鼓勵社會資本發展養老服務業,同時通過改革征稅模式、個稅減免、困難家庭補助、實施父母護理假等形式,加大對家庭成員照顧老人的政策支持;四要完善老年人權益保障法律法規體系,加強老年人法律服務和法律援助,支持老年人依法維護自身合法權益。

營造孝老敬老社會環境是基礎

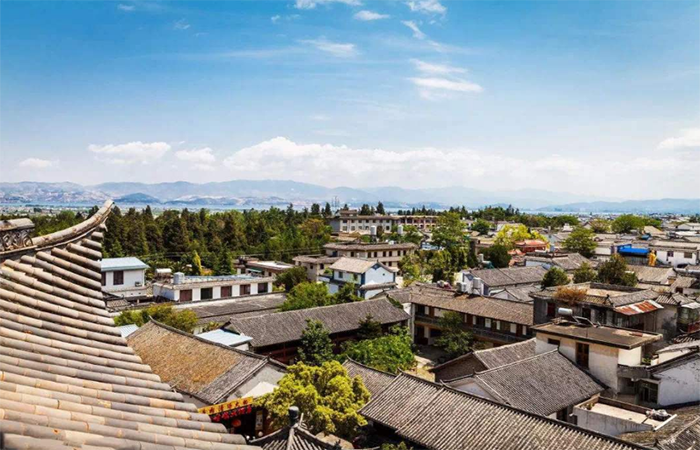

老齡社會不是孤立的以年齡區分對象的社會,老年友好社會需要人人盡責、人人共享。然而,當今社會環境相對老年人而言并不太“友好”。老年宜居環境基礎設施薄弱,老年活動空間和形式缺乏,歧視老年人現象仍然存在,導致老年人社會參與度不足,自我價值感低,在缺乏親情和人文關懷的情況下甚至出現自殺行為。因此,應傳承弘揚養老、孝老、敬老的中華民族傳統美德,打造老年友好型城市,推動全社會共同建設老年友好型社會。

具體而言,一要遵循適老性原則和老年友好策略,對住宅、交通、公共服務設施及城市公共環境進行適老化規劃設計與改造,加強社區健身中心、體育公園、健身步道等場地設施改造建設,打造適合老年人活動的戶外空間和老年友好型社區,為老年人提供安全便利舒適的生活環境;二要構建終身學習體系,鼓勵老年人積極參與繼續學習,豐富“老有所樂”的精神文化生活,更好地適應新技術、新產品、新服務,幫助老年人跟上時代步伐;三要鼓勵老年人發揮專長和優勢參與社會治理事務,幫助其找回人生價值和提升社會獲得感。四要持續將弘揚孝親敬老納入社會主義核心價值觀宣傳教育,完善老年精神關懷服務體系,維護老年人尊嚴,滿足老年人的情感需求。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|