中國傳統家具作為中國傳統文化的重要組成部分,經過幾千年的積淀,不僅形成了一門獨特的家具藝術體系,還成為了高貴與經典的代名詞。

而古典家具除了在造型上的美觀、獨特,作為家具,其設計亦要符合時代審美要求,更要充分考慮其實用性和合理性,即人們在使用時的習慣與舒適度。

人體工程學在家具設計中的應用,就是為了充分滿足這一要求。

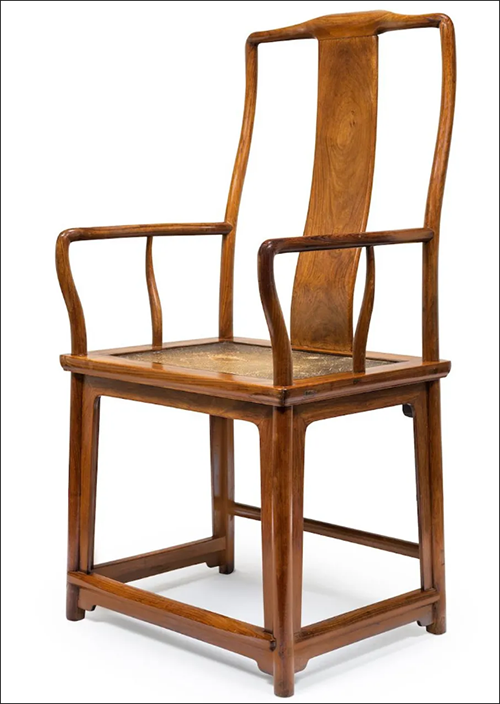

明十七世紀黃花梨南官帽椅

官帽椅搭腦、扶手后背均采用曲線造型,坐板采用藤編設計,不僅整體線條流暢,符合人體坐姿型態,也最大程度給人舒適體驗。

人體工程學又稱“人類工程學”或“人體工學”,是上世紀40年代后期發展起來的一門技術科學。

20世紀初期,美國“科學管理之父”弗雷德里克·泰羅認為,企業效率低的主要原因是管理部門缺乏合理的工作定額和工人缺乏科學指導,為使工人的操作能夠省力、高效,泰羅設計了一套專門的操作制度,人稱泰羅制,即人體工程學的始祖。

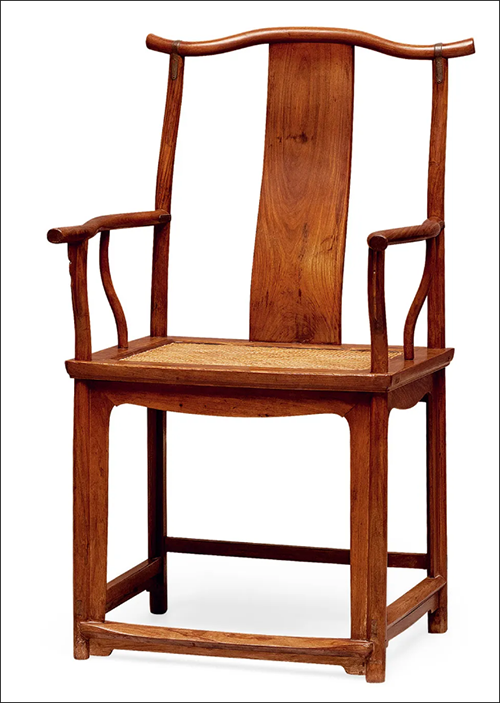

清早期黃花梨四出頭官帽椅

這門綜合了人體測量學、生理解剖學和心理學的學科,目的是使人們使用一件產品時獲得高效、舒適的感受并且無損健康。

在現代的眾多設計中,人體工程學已成為設計師自覺考慮的因素,然而,早在數千年前,人類制造的諸多工具用品似乎早已反映了人體工程學的應用,尤其是在古代家具的設計上。

日本正倉院藏中國唐代家具

從古畫中可見,古人席地而坐,漆案高度適。

人體的動作形態是相當復雜而又變化萬千的,從坐、臥、立、蹲、跳、旋轉、行走等都會顯示出不同形態所具有的不同尺度和不同的空間需求。

從家具設計的角度來看,合理地依據人體一定姿態下的肌肉、骨骼的結構來設計家具,能調整人的體力損耗、減少肌肉的疲勞,從而極大地提高動作效率。

唐朝以前,人們多采用席地而坐的生活方式,“席”的功能等同于我們現在常用的各種椅類家具。

正倉院紫檀木畫挾軾

席地而坐時,人的視線和身體所及的高度也決定了漆案、漆幾等家具的高度和比例尺度是否合理。

例如常見的漆案案面高度多在10厘米~20厘米之間,漆幾的高度一般在30厘米~40厘米之間,可適宜于人們“隱幾而坐”。

食案僅有2厘米高的短足,便于人們托盤送食利于放置,案面四沿還有2至3厘米高起的攔水線,防止食物湯水外溢。

圈椅的扶手成曲線型,讓人的手臂能夠舒適地展開,肌肉得到放松。

直至公元十世紀,垂足而坐的生活方式逐漸形成,椅、木凳以及高型桌、臺、案等家具開始被人們廣泛制作使用,宋、元時期垂足而坐家具基本已占主導地位。

而在中國古典家具最具代表性的明式家具中,人體工程學早已被悄然植入。

善于觀察的工匠們發現,人體脊柱并非完全是筆直的,而是成曲線型,而且人們在放松休息狀態時,背部習慣往后傾靠,讓腰部感覺更舒適。

明代匠師根據這一特點使椅背有近于100度的傾角,同時,一些椅背還被制作成幾乎與人體脊柱形狀相吻合的曲線型。

如此一來,人們在座椅上便可享受最大程度的舒服與健康。

清早期鐵力木螭龍紋馬蹄足扇形禪椅

禪椅與其他椅具不同,講究的是人文精神,造型上少了些曲線,給人嚴肅自律的心理暗示。

除了從人體測量、生理結構方面進行考量,中國古代家具的設計與制作也會從人們的心理與情感訴求角度出發,通過家具上裝飾圖案,色彩,材料的搭配,讓使用者產生共鳴的心理感受。

例如商代時期,青銅器家具除了使用功能之外,更多是體現了當時人們對自然認識和意識形態領域濃厚的迷信鬼神的思想。

故饕餮紋和龍紋在家具上較為常見,表現的是一種神秘威嚇中的敬畏,恐懼,殘酷和兇狠感,這些紋飾不僅為了服從祭祀的要求,也達到一種精神統治的目的。

古代用以祭祀的青銅鼎,飾以饕餮紋、雕式盤龍等圖案,表達了對神靈的敬畏。

諸如此類的應用在中國眾多的古典家具中都能找到痕跡,現代人體工程學的基礎內容——測量學、生理學、心理學早已被古代的工匠們充分運用到家具設計之中。

或許,所謂的人體工程學也許并非現代社會的產物,只是,這種運用在古典家具中早已被烙上了文化屬性。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|