據了解,有些部門提出要建2000個少數民族特色村寨,有些機構提出要建1000個旅游小鎮。“目前要為特色小鎮熱降溫,特色小鎮重疊、交叉、重復,同質化非常嚴重。”住房和城鄉建設部原副部長劉志峰指出。

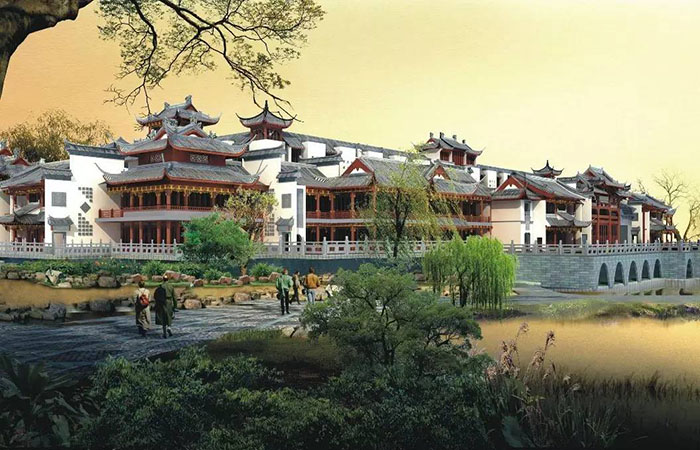

按照既定目標,到2020年,我國將培育1000個左右的特色小鎮。特色小鎮建設對解決目前大城市面臨的住房困難、交通擁擠、污染嚴重等大城市病問題具有重要意義。近年來,各地也出現了一批產業、生態、人居協調發展的特色小鎮。但現實中,特色小鎮一哄而上、同質化的問題也引發關注。

房企能否制造“鄉愁”

值得關注的是,目前,不少房地產企業把發展的朝向轉向了特色小鎮。隨著行業利潤下降,調控措施出臺,房地產企業紛紛探索多業態轉型發展的道路,尋找新的增長點,當下時髦的特色小鎮正在成為房企布局的“興奮點”。

對此,國家發改委城市和小城鎮改革發展中心研究員、學術委員會秘書長馮奎指出,很多房地產企業在認識上有誤區,認為特色小鎮可以迅速介入。不少搞房地產的企業搖身一變就成為特色小鎮運營商,把特色小鎮看作是一個低門檻進入的領域,導致一哄而上,這是最值得警惕的。

在專家們看來,房企之所以積極參與,關鍵是因為一、二線熱點城市拿地成本高企,特色小鎮能以相對低廉的價格獲得土地。加之信貸政策對特色小鎮項目有所傾斜,對于房企來說,這將是一塊誘人的“蛋糕”。

對此,國家發改委副主任胡祖才明確指出:“特色小鎮要堅決防止變相搞房地產開發。”

尤其,當前供給側結構性改革面臨去庫存的重要任務,尤其是三線四線城市去庫存壓力較大。“一些地方在消化不良的情況下,又加碼了一批特色小鎮的房地產項目,人為地、夢幻般地制造所謂鄉愁,名義上是搞特色小鎮,實際上還是搞房地產建設。”馮奎指出。

特色小鎮如何“特”

從已有的規劃、布局、功能來看,不少特色小鎮面臨“特色”不足,“同質”有余,重“形”輕“魂”的局面。房子易建,但特色產業怎么進?從事特色產業的人從哪里來?人口和產業如何匹配?

“產業是特色小鎮的靈魂。”在國家發改委城市和小城鎮改革發展中心理事長李鐵看來,特色小鎮的發展一旦過度房地產化,就會拉高土地成本,特色產業難以發展,最后會演變為房地產獨大。

特色小鎮要突出“特”字,定位要精準。相關專家指出,一是要有清晰的功能定位。特色小鎮不是純居住型的小區,也不是純生產型的產業區,是生產和生活兼而有之,應該成為可以就近工作、就近生活的社會單元。二是要堅持對本地文化的尊重和守護。特色小鎮要持久發展,就要注重對文化的挖掘,提高文化附加值。三是要有發展的長遠眼光。

“做一個房地產大盤,速戰速決確實是一種模式,但是特色小鎮建設是需要耐心的。”馮奎指出,“從它的規劃、建設、運營到功能相對完善、功能進一步升級優化,需要10年甚至更長的時間。在這樣一個過程中,如果沒有長遠眼光,沒有穩定規劃,貿然進入特色小鎮,必然會出現一系列問題。反觀國外的特色小鎮,有的有上百年的歷史。比如,達沃斯小鎮專注于做滑雪產業、會展產業等,經歷歲月的洗禮,依舊充滿活力。”

政府如何找準“角色”

目前,借特色小鎮之名行房地產開發之實的現象并不鮮見。特色小鎮建設,政府究竟應扮演什么“角色”?

在馮奎看來,政府要做好引導者、管控者、補救者,“這個管控就是要拿著規劃去管控,拿著規劃當中的各種邊界,拿著各種硬的約束手段去管控。同時,在基礎設施、公共服務等方面,政府要做好補救工作,使特色小鎮能夠持續運營下去”。

對此,劉志峰也指出,政府不能大包大攬或者過度舉債,要營造一個市場主導、分工明確、政企有效合作的氛圍,使特色小鎮建設能提供有效供給,滿足人的需求,這也是供給側結構性改革的一項重要內容。此外,特色小鎮建設從規劃到項目建設,再到運營管理,都要有因地制宜的金融解決方案,設立歷史文化保護、生態保護等專項金融產品,支持和拓寬小鎮創新發展。

專家們建議,要建設綠色小鎮,做到低碳、節能、可循環發展,應建立考核和退出機制,對規劃、設計、選址不適合的小鎮要制定退出名單。(來源:光明日報)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|