佛教的建筑主要為佛教寺塔。古印度有名寺塔不少,如著名的菩提伽耶、那爛陀遺址,規模極為宏大。東南亞諸國均有同類建筑。柬埔寨的吳哥寺窟,緬甸的仰光大金塔,印度尼西亞的婆羅浮屠,阿富汗的巴米揚崖壁大佛像,都是聞名于世界的佛教建筑。

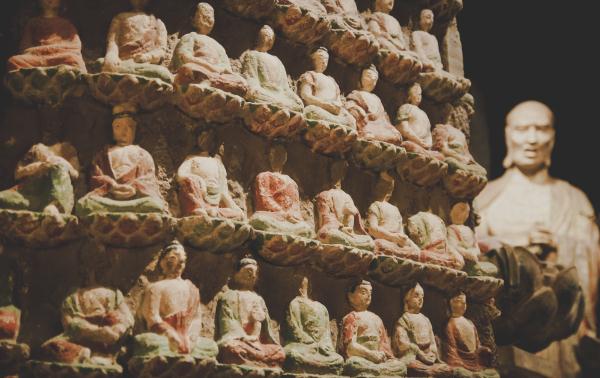

中國佛教建筑是隨著佛教傳入而發展起來的。最古老的佛教建筑為石窟寺,系根據古印度佛教造型藝術,結合中國傳統的形式建筑的。中國的佛教石窟為數甚多,其中敦煌、云岡、龍門尤為著名。中國佛塔的建筑,起源甚早,現存的上海龍華寺塔和蘇州報恩寺塔,相傳都是三國時代創建而經后人重修的。原來印度的佛塔是覆缽狀的圓墳形,上飾竿和傘,后發展成相輪(在塔頂豎一根金屬剎,用七重或九重鐵環套在剎身)。

傳入中國后,結合中國的民族形式,大都建成可供人憑眺的樓閣式建筑。現存的塔可分二類,一是印度式的,但也帶有中國特色;二是另式擴要采取中國原有樓閣形式,平面正方形和八角形居多,一般為七至九層。結構有木塔、磚塔、磚木塔、石塔、銅塔、鐵塔和琉璃磚塔等。西藏的佛寺建筑,與漢族地區略有不同。一般都有龐大的建筑群所有建筑體現了藏族古建筑藝術的鮮明特色和漢藏文化融合的風格。北京的雍和宮,拉薩的布達拉宮,承德的外八廟等是這種建筑的典型。日本的東本愿寺,朝鮮的佛國寺都采用木結構的殿堂形式,雄偉壯麗,是世界知名的古剎。

佛教建筑包括佛寺、佛塔和石窟。佛教建筑在初期受到印度影響的同時,很快就開始了中國化的過程。明、清佛寺的布局,一般都是主房、配房等組成的嚴格對稱的多進院落形式。在主軸的最前方是山門——整個寺院的入口。山門內左右兩側分設鐘、鼓樓。中央正對山門的是天王殿,常做成三間穿堂形式的殿堂。穿過天王殿,進入第二個院落,座落在正中主軸上的是正殿,常名為“大雄寶殿”。正殿對于整個佛寺建筑群體是中心建筑物,它不論在建筑體積和質量,都在其他單體建筑之上。正殿左右配殿或作二層樓閣形式。正殿后一進院落,常建筑二層“藏經樓”。另外,多在主軸院落兩側布置僧房、禪堂、齋堂等僧人居住的房屋。北京的大型佛寺,如西四牌樓的廣濟寺等都屬于這種類型。

小型的寺廟,一般只有一進院落——進山門迎面就是大殿,兩廂為僧房。佛寺建筑群組中常布置一系列附屬建筑,如山門前的牌坊、獅子雕刻、塔、幢、碑等。

北京現存的佛塔都是磚石建造的。著名的有廣安門外遼代建造的天寧寺塔(斗栱密檐型);阜成門內元代建造的妙應寺白塔(屠坡型);阜成門明代修建的慈壽寺塔(斗栱密檐型);大正覺寺金剛寶座塔(印度金剛寶座式);臥佛寺在西山余脈聚寶山(壽安山)南麓,寺首創于唐貞觀年間(627—649年),原名兜率寺,或名壽安寺。清雍正十二年(1734年)改稱十方普覺寺。因寺內有元至順元年——二年(1330—1331年)鑄造的一軀釋迦牟尼涅盤銅像,所以一般叫臥佛寺。

碧云寺在西山東麓,各組殿堂成階梯狀層層上升;始建于元代至順年間,初名碧云庵,明代正德年間(十六世紀初)擴建;清乾隆十三年(1748年)又在原有基礎上大規模擴建。

天寧寺塔在廣安門外,是我國現存的密檐式磚塔中比較典型的一座。此塔隋代已有,現存的這座塔是遼代建的。

在印度,早期佛教并無寺院。佛教徒按照佛陀制定的“外乞食以養色身,內乞法以養慧命”的制度,白天到村鎮說法,晚上回到山林,坐在樹下,專修禪定。后來摩揭陀國的頻毗沙羅王,布施迦藍陀竹園,印度佛僧才有了第一個寺院。印度人稱佛寺院為“僧伽藍摩”,略稱“僧伽”。僧伽藍摩主要有兩種形式,一是精舍式,一是支提式。精舍式的僧伽,設有殿堂、佛塔,殿堂內供奉佛像,周圍建有僧房。支提式僧伽,是依山開鑿的石窟,內有佛塔和僧侶居住處、

這兩種式樣的僧伽,先后傳人了我國。

印度“精舍式”佛寺傳人我國后,很快與我國傳統的宮殿建筑形式相結合,成為具有中國建筑風格的佛教建筑。魏晉南北朝時期,佛寺已采用中國傳統的院落式格局,院落重重,層層深入。到了隋唐時期,供奉佛像的佛殿,成為寺院的主體,塔被移到殿后,或另建塔院,這與印度以塔為中心的佛寺,已有很大的不同。

“寺”最初并不是指佛教寺廟,從秦代以來通常將官舍稱為寺,在漢代則是朝廷所屬政府機關的名稱,“凡府廷所在,皆謂之寺”(《漢書·元帝紀》注)。漢代中央各行政機關的九個官署,就合稱為“九寺”。九寺中的“鴻臚寺”,即接待印度高僧居住的地方,類似現在接待國賓的禮賓司和國賓館。因此,“寺”是佛教傳到中國后,中國人為尊重佛教,對佛教建筑的新稱呼。將稱朝廷高級官署的“寺”,用來稱呼佛教建筑,足可以說明統治者對佛教的敬重了。

中國佛寺采用傳統宮殿建筑形式。寺院一般以殿堂(又稱正殿、大殿或大雄寶殿)為主體。殿堂建筑集中地體現了我國傳統建筑風格和特點。

殿堂的屋頂,較多地采用廡殿、歇山、重檐、懸山、硬山、卷棚等樣式。屋頂,無疑是中國建筑中最顯著、最重要的部分,無論正視、側視、俯視,它的立面平面都是曲線。曲線優美的屋頂,尤其翼狀起翹的“飛椽”

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|