埭美古村,當(dāng)?shù)厝擞址Q為埭尾村,位于漳州龍海市東園鎮(zhèn),九龍江南溪河畔、沈海高速公路漳州港出口兩公里處,環(huán)抱于雞籠山、大帽山、峨山之中。是“閩系紅磚”的代表之一,有著“閩南第一村”的稱號。埭美古村始建于明朝,至今已經(jīng)有560多年的歷史了。

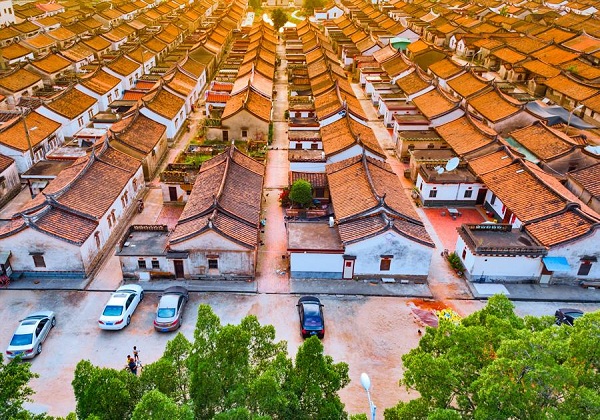

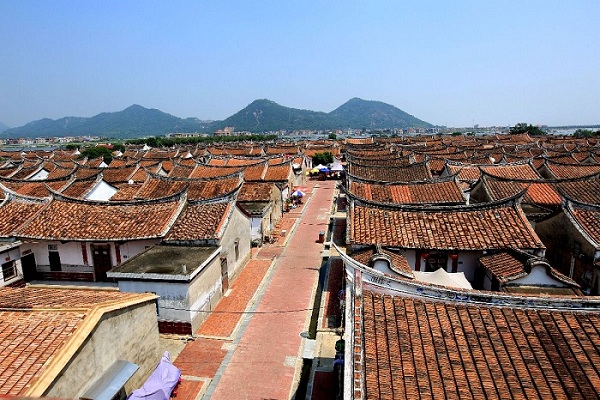

埭美古村四面繞水,古榕遍地。紅磚瓦,灰白墻,燕兒尾,繞城水整齊劃一的排列,高高翹起的燕尾屋脊河道包圍,似孤島上的座座“城堡”。這里是閩南的水上皇宮,鮮為人知的驚世美。276座紅磚古厝呈軸對稱排列,格局、形態(tài)、大小幾乎一致,整齊劃一,雄偉美麗,傳承著深厚歷史。這一景象,歸功于村里一條有著500多年歷史的老規(guī)矩:“房屋建制不逾祖制。”即村民建房全部統(tǒng)一坐向、統(tǒng)一造址、統(tǒng)一風(fēng)格、統(tǒng)一配套、統(tǒng)一排水。

幾百年來,村民代代堅守著這一古老約定,讓如今的埭美村仍完整保留了其特有的“九宮建筑”格局。而這一約定背后所蘊含的守望相助、和樂融融的精神也和老建筑一樣成為了埭美村不可分割的一部分。

房屋遵祖制統(tǒng)一規(guī)劃

來到埭美古村,不禁想起《桃花源記》里的句子:“土地平曠,屋舍儼然,阡陌相通,雞犬相聞。”整個村落,井然有序,和諧統(tǒng)一,不論貧富,各家的宅基地都是一樣大小,朝向統(tǒng)一:現(xiàn)今保存較好的49座明清古厝(房子),一律坐南朝北;上世紀(jì)六七十年代建的227座新厝,一律坐北朝南。村民陳聯(lián)順說:“過節(jié)時,村里經(jīng)常鬧出客人走錯門的笑話,因為這里的每幢房子都一個樣。”

為何村里的房子無論建于什么年代,規(guī)劃都如此統(tǒng)一?

97歲的陳思獅老人告訴記者,埭美村是陳姓族人的聚居地,由開漳圣王陳元光后裔陳仕進于明景泰五年(1450年)由蓮花島遷此開基立業(yè)。早在明朝中期埭美古村祖厝落成之際,族人就定下了“房屋建制不逾祖制”的規(guī)矩,約定此后每家每戶建房,都要遵照祖厝的建筑規(guī)劃執(zhí)行,且不能高于祖厝。當(dāng)年,村里的第一座建筑“后祠堂”建成,為后來埭美民居定下了“坐南朝北”的朝向。最初建設(shè)的4排古厝,每排9座,俗稱“九宮建筑”,為后人建房留下了參考范本。

對于當(dāng)年村里定下這樣一個規(guī)矩的原因,陳思獅老人認(rèn)為,族人當(dāng)年隨陳元光入閩開漳時帶來了中原的漢族文化,陳氏后人雖身居南方卻仍思念故土,于是將房子建成坐南朝北,以寄托對祖先故園的思念之情。

該村古民居文物保護委員會理事會秘書長陳四煌則表示:“這種建筑規(guī)劃,符合我們這里的自然地理環(huán)境,比如古厝采用木架結(jié)構(gòu),竹編墻體抹上紙根灰建造而成。專家說,此種建筑有利于防震,所以古厝歷經(jīng)多次地震卻屹立不倒。”

村民陳水仙也自豪地說:“閩南多雨,古厝東西向的房屋之間都有邊門,邊門對著邊門,中間僅隔一米多寬。當(dāng)所有的邊門一齊打開時,一條從村頭連到村尾的便捷通道就形成了。下雨天即使不打傘,經(jīng)這條通道從村頭走到村尾也不會淋濕。”

記者在村里看到的景象也印證了村民們的觀點:保留至今的舊時排水系統(tǒng)歷經(jīng)500多年,依然四通八達(dá)、十分順暢,為村里的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基地源源不斷地注入了活水。

祖訓(xùn)精神傳承不息

“房屋建制不逾祖制”這幾個簡單的字,不僅包含了埭美先人在建筑上的智慧,更承載了他們的精神文化內(nèi)涵。

村古民居文物保護委員會理事長陳訓(xùn)生介紹,埭美村里幾百年來只有一個陳姓,有共同的祖先,文化純度高。“房屋建筑不逾祖制,家庭倫理不越規(guī)矩。我們沿襲祖訓(xùn),并且代代相傳,不僅規(guī)范了建筑,也規(guī)范著人們的行為。”

“你看,‘和’字的繁體字是‘龢’,左邊上面兩筆是不是像極了全村俯瞰圖中這個燕尾脊,下面的結(jié)構(gòu)和古厝的整齊建筑是不是非常類似?”陳訓(xùn)生用圖和字對祖訓(xùn)的意義作出形象的注解。如今,在埭美村,恪守祖訓(xùn)、遵循祖制已不僅僅只是建房的“規(guī)矩”,由它衍生的“和”文化——和睦相處、守望相助、知恥明理等精神已深入人心,成為村民言傳身教的做人準(zhǔn)則。

“俗話說家和萬事興,我們村就是個大家庭。”陳四煌說,“歷來,族里子孫哪家致富要建房,都由族里統(tǒng)一規(guī)劃,族長在分配宅基地時,公平公正,每家每戶分到的宅基地面積是一樣的。族人們聚居在一起,不用互相攀比,還能彼此照應(yīng),有利于村子的和氣。”

今年,埭美村的古厝群里出現(xiàn)了家風(fēng)堂,是村民捐獻陳氏祖厝15年使用權(quán)給當(dāng)?shù)卣螅烧M行保護性修繕、布置而成的。以“傳家風(fēng)家訓(xùn),享家珍家譽”為主旨的家風(fēng)堂,設(shè)有家和人樂、良方教子、團結(jié)友愛、豐衣足食、尊老愛幼、修身持家、家譽滿堂、家和萬事興8個展室,促進了當(dāng)?shù)睾眉绎L(fēng)的傳承。

“小時候我們經(jīng)常在祖厝里玩,晚上直接躺在祖厝門口的大埕上數(shù)著星星睡覺。長大后,祖厝年久失修,就沒怎么進去了。”村民陳友銘說,“現(xiàn)在好了,政府投了這么多錢,修整成家風(fēng)堂,我們又可以回到里面找尋小時候的記憶了,還可以讓小孩接受傳統(tǒng)教育。”

歷經(jīng)“小變革”的村規(guī)更顯人性化

隨著時代的變化發(fā)展,上世紀(jì)70年代起,經(jīng)由老族長同意,“房屋建制不逾祖制”的規(guī)矩得到了進一步的完善。“房屋格局改為一進式,土地集約利用更高;改為朝南,居住更加舒適;房屋間距加至3米,更便于村民的出行需要。”今年74歲的陳國盛彼時正是村干部,參與了這場“小變革”。他同時指出,變是為了“與時俱進”,但有一個基本前提,就是“保持整個村莊的大格局不變,在建設(shè)上同樣須按照族里的規(guī)劃,達(dá)到整體排列整齊”,實現(xiàn)“在繼承中弘揚,更人性化”。

不過,這些年里,也出現(xiàn)了個別人為了自己暫時的便利不遵守祖訓(xùn)的現(xiàn)象。“比如曾有個別村民在兩家房屋之間的通道里亂搭建豬舍或者在門口亂搭蓋的現(xiàn)象。”陳國盛介紹。

為此,2011年,村里成立了理事會,動員勸說村民自覺拆除違章搭蓋。同時,龍海市、東園鎮(zhèn)也陸續(xù)撥出專款,對村內(nèi)的破舊道路,年久失修的老厝進行修繕。陳四煌告訴記者,自2014年埭美古村被福建省政府確立為全省重點歷史文化名鎮(zhèn)名村整治和保護村后,龍海市累計已投入資金3880萬元,力爭通過保護和整治建設(shè),讓埭美古村環(huán)境景觀面貌“而今邁步從頭越”。

如今,得益于恪守祖訓(xùn)而規(guī)劃有序、古韻猶存的埭美村在后輩人的努力下愈發(fā)熠熠生輝:古厝群樸實無華、自然成趣,令人神往;青山悠悠、碧水粼粼,使人艷羨;農(nóng)舍炊煙裊裊、農(nóng)人怡然自樂,使人陶醉。人與自然之間、人與人之間、現(xiàn)代與歷史之間實現(xiàn)了和諧統(tǒng)一。

陳友銘的兒子如今在廈門工作,每個周末回來幫忙經(jīng)營家里的茶寮。“我們這些年輕人在外打拼,最想念的就是家鄉(xiāng)的味道。”小陳說道。對他來說,這片和美融洽的古厝大埕不僅是家的所在,更是精神的家園。

但凡在鄉(xiāng)村生活過的人,都清楚房子對于村民們的特殊意義。

對于他們來說,房子可不僅僅是一座房子那么簡單,它代表了一個人乃至一個家族人的“臉面”。也正因如此,圍繞建房而產(chǎn)生的利益沖突、鄰里糾紛也往往很激烈。筆者早年在農(nóng)村居住,就曾見過一些村民在建房時,為了在房屋高度、排水走向、占地布局等問題上爭取到更多的優(yōu)勢而產(chǎn)生爭斗。

然而,在埭美村,這樣的現(xiàn)象幾乎不會發(fā)生。在祖訓(xùn)的影響下,村里不論貧富,各家的宅基地都是一樣大小,再加上統(tǒng)一坐向、統(tǒng)一造址等“五個統(tǒng)一”,村民在建房時已然沒有了利益爭奪的空間和必要,村里的和諧團結(jié)也得到了維護。就這一點來說,不得不佩服埭美先人的智慧。

更進一步來講,建房子這樣的大事如果都沒有了爭奪的必要,其他小事還值得斤斤計較嗎?

“數(shù)百年來,埭美村民嚴(yán)守陳氏祖訓(xùn),不知不覺中,不諂富不欺貧,和諧相處、守望相助等品德也‘水到渠成’,在這里也成了一種常態(tài)。”陳四煌深有感觸。

采訪中,村子里的一些細(xì)節(jié),也印證著陳四煌的話。在許多古厝的門扉上,都貼著“入孝出悌”等家訓(xùn)勸語。外地媳婦吳素麗剛嫁進村里時,就覺得“這個村和別的地方不太一樣,村里人很少吵架,感覺都像讀過書的”。

“有幾間厝,用磚仔砌……住一陣人,真正善良,面上攏帶著笑容,安分守己……伊就是我的故鄉(xiāng)”一曲閩南語歌《故鄉(xiāng)》,道盡了一代代埭美村人的情懷。“讓自然景觀與人文內(nèi)涵相得益彰,這樣的‘藍(lán)圖’最值得珍藏,也更有不斷傳承的必要。”陳訓(xùn)生感嘆道。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|