617年前,興化人劉宗孔為了躲避“靖難之役”戰亂,帶著族人從湄洲灣北岸遷到了湄洲灣南岸。617年后,他們遷居的福建泉州泉港區后龍鎮土坑村成了網紅的閩南古村落。

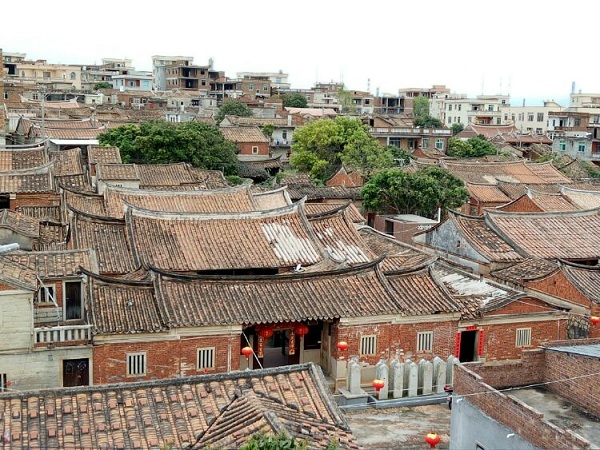

出磚入石、雕梁畫棟、飛檐翹角……27座古大厝沿著兩條古街綿延數百米。幾百年來及至今天,這里人才輩出,單是明清兩代,中榜進士、晉升仕者就高達70多人。“代代皆有入廷為官司者”,單是清一代,就中了十一個武進士。族人劉開泰官至江西南贛總兵欽賜提督;族人劉端弘從事海上運輸和貿易,成一方巨賈,人稱“劉百萬”。

融經商、居住為一體的土坑古街。 莊國輝 攝

“村口屹立的木棉樹,也叫英雄樹,樹苗為道光皇帝所賜。”村支書兼村主任陳振珠說:土坑村無愧于這棵英雄樹。

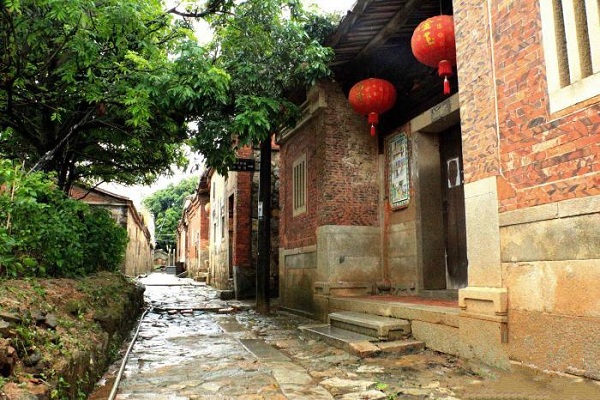

走進古街,眼前所見卻令人意外。除了那些硬山式或卷棚屋頂,還有滴水獸等古建筑構件等,能讓人感受到一些文化古街的氣息,沿街卻是掛著“長春堂藥鋪”“南京布匹商行”“萬捷十三行”等招牌,仿佛踏入了一條商業古街。

土坑村施布口街。 林家參 攝

負責導游的小姑娘連美娜介紹說,明清時,這條“施布口街”確實很繁華,“南京布匹商行”就是在江浙一帶和東南亞兩頭做生意的,而“萬捷十三行”則是全國各地采購原材料,打金打銀,再銷往海外。

因為與海外往來密切,這條古街也就有著濃濃的“海絲”文化氣息,一些傳統古建筑時而穿插著一點西洋元素,像劉肇元進士第的正大門上方鑲貼的四方瓷磚畫,據說已有兩百多年的歷史,是中國傳統的家風家訓內容,卻是在呂宋(現菲律賓)燒制,日本浮世繪畫風。作為“風水寶地”——村里的制高點“繡花樓”和“勗齋”,沒有被達官貴人所征用,而是作為給做海運生意的商賈們等候船只時的休閑場所,可見商人在當地的地位。

劉百萬故居。 劉澤陽 攝

“海絲”文化氣息也吹進了劉家的家規家訓。劉家勸學,不是一味讓其族人去尋找“顏如玉”“黃金屋”,而是說“讀成則功名拾芥,不成亦加識字”;強調婆媳關系,則說“有千年青山,無千年翁姑”;最難能可貴的是,劉家不反對寡婦改嫁,劉家家規“肅閨門”道:服婦再嫁,人間之常。

雖然開明,但在老先生劉守德看來,家族依然把“修德”放在第一位。劉家追求節儉,雖然曾經很繁華很富裕,但土坑村只有為數不多的三進五開間,其余的也只是精巧而樸素的二進三開間。他們講究“敬天祖”“敦孝弟”,劉守德記得,當年不孝子弟會跟那小偷小摸一起,被集中到祠堂批斗的。

從祠堂來到了“來鋪五間張”,我們發現其雕刻精美的大門右上方有一個很獨特的小廂房,主人解釋:燕子喜歡到他家筑窩,翻建房子時,就特意給燕子留了這么個“窩”。

整個土坑村,可以用“一港兩街一碼頭”來概括。從“施布口街”走到“祠堂口街”,一路能感受到當年劉宗孔的良苦用心:六百多年前規劃建設的村級排水系統,時至今日還很高效實用。村子南北各建一個文武館“選青齋”和“凌云齋”,族人在嚴謹開明的家規管束下,能文能武,學商兩興。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|