中國園林建造歷史悠久,其造園藝術源遠流長。本文以明清皇宮紫禁城中的御花園為例,從另一個角度——景觀設計來闡述古典園林的設計思想。

一般來講,建筑物是不變的,而植物是隨季節變化的,因此植物與園林建筑搭配得當,才能呈現四時之景和時序景觀與空間變化,達到園林景物中靜與動的對比效果。

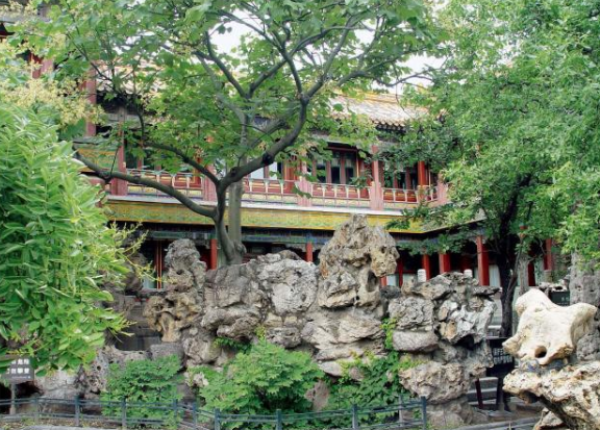

植物的種植主要有孤植、對植、列植、叢植、群植等方法,雖然處理手法不同,但都很注意植物的種植和搭配,強調園林建筑與植物關系的處理要“相融”,植物豐富了園林建筑的藝術構圖,植物柔軟、彎曲的線條打破了建筑平直、剛性的線條,植物舒緩的色彩調和了皇家建筑濃麗的色彩,這種相融增強了園林的整體藝術效果。

植物配置講究疏密相間,曲折有致,高低錯落,色調相宜。御花園天一門內連理柏、摛藻堂古柏、瓊苑東門龍爪槐、堆秀山白皮松、延暉閣前古柏、坤寧門北楸樹、絳雪軒前方形五色琉璃花池、欽安殿南、東、西三面大小不同花池中的牡丹、芍藥等名貴花卉、天一門前諸葛亮拜斗石等小品與紅墻、黃瓦、白欄一起構成一個和諧的整體,達到步移景異、勝于天然的意境。

建筑物是中國古典園林不可分割的組成部分,從建筑中看景觀,景觀中又有建筑,相互間看與被看、水乳交融。

園林建筑布局要注意處理好疏密關系,即我們常說的節奏感。就整體而言,要做到疏密有致、疏密相間,疏處求密,密處求疏,若密處無疏可求,則少空靈之趣,顯得壅塞,反之,若疏處無密可求,則無意蘊,使人一覽無余,缺乏深邃之感。園林建筑的布局,還應避免過于規整死板的布局,而應從中尋求曲折變化,參差錯落,虛實穿插,相互滲透,使空間層次豐富,景色變化多樣,創造出小中見大,步移景異,靈活多變的景觀效果。

御花園的建筑布局在軸線對稱的原則下,雖左右對稱而非完全均齊,在體量、色彩、裝飾、裝修上盡量予以變化。全園中央的主體建筑是欽安殿,園內除千秋亭與萬春亭,澄瑞亭與浮碧亭之外,幾乎沒有雷同,如延暉閣與御景亭,雖左右對稱,但在體量與色彩上略有不同;養性齋與絳雪軒,一凹一凸,左右遙相呼應。

另外在造型上有方、八角、十字等各種平面以及組合平面,瓦頂式樣有重檐盝頂、四角攢尖、重檐攢尖、八角攢尖、重檐歇山卷棚、八角盝頂等,這些體現了設計師的精心構思,在靈活多變的同時彰顯了皇家的氣派。

御花園是紫禁城軸線的盡端,這座精心規劃的大內御苑充分體現著封建都城規劃的傳統格局,于規則嚴整中散發濃郁的園林氣氛。反映了明清時期造園設計者高超的造園水平,是珍貴的文化遺產。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|