農耕文化是中國傳統文化之根,是新時期青少年思想道德教育,實現民族復興的重要課題。拓展農耕文化教育教學資源,推動農耕文化實踐教育更多走進校園,讓青少年體驗農事、動手實踐,不僅可以培養其良好的勞動品質,還能使其在潛移默化中熱愛勞動、尊重勞動者,不斷涵養勤儉、奮斗、創新、奉獻的勞動精神。

時下中小學生“五谷不分”的情況普遍存在。一方面,現在的農村孩子很多都是“小皇帝”“小公主”,父輩們都不愿意讓孩子參加農活。絕大部分孩子都沒有干過農活,優秀勞動美德難以得到傳承。另一方面,縱觀當前不少學校、教師雖然重視學生的德育教學,但基本上都是從德育教學的管理方法出發,通過嚴格的管理約束學生的德育行為,或通過一定的說教,引導學生形成德育素養。學生很難體會到“鋤禾日當午,汗滴禾下土。誰知盤中餐,粒粒皆辛苦。”的勞動價值和農耕思想。

在孩子的成長教育中,重視農耕文化教育,不只是因為它是我國優良的文化基礎,更是因為它是對孩子塑造良好品德的一種教育,在孩子成長過程中起著基石的作用。

學生在勞動體驗中能感知勞動的價值。學生親自耕種,不僅能深入觀察植物的生長過程,體驗農耕的辛苦,成熟之后,嘗一嘗自己努力耕耘的成果,可以增強他們的自信心和自豪感。同時,能開闊學生的視野,讓他們感受到農村生活的質樸,在不斷參與,不斷體驗,不斷融合中提升能力,豐富生活。

學生在勞動體驗中能提升民族意識和勞動素養。雖然農耕時代漸行漸遠,農耕器物逐漸退出我們的生活,但是源遠流長的農耕文化,博大精深的農耕文明和農耕智慧無疑是現代社會需要繼承和發揚的。像做糖果、包餃子、做湯圓、包混沌、包粽子、剪窗花、放花燈這些民俗勞動,學生在實踐中不僅能學到勞動技能,更能傳承其優秀的文化內涵。像做搓草繩、吊井水、喂禽畜、燒灶頭、洗菜、切菜等農家活,不僅讓學生在農耕勞動中感受勞動的辛苦,更能讓學生在體驗中提升安全意識和生活能力。

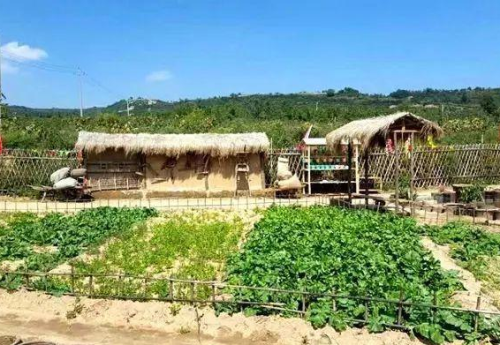

勞動教育走進課堂走向田野,能培養學生的創新能力。學生從課堂走向博大寬廣的大自然,走向豐富多彩、生動的實踐,讓學生以最直接的方式去了解農業,了解在這里生活的農民,去體驗學習課堂上接觸不到及體驗不到的東西,不僅能感受到農民的勤勞、智慧和勇敢,還能實踐中萌發創新的火花。

此外,加強學生農耕文化教育,還能讓學生養成勞動的習慣,摒棄懶惰的心理,崇尚節儉,珍惜勞動成果。同時讓孩子們看到社會生活發生的巨大變化,進一步培養學生愛國主義情感和優良品質,讓孩子在今后的生活中,能夠珍惜現在,永懷感恩之心,做一個會學習會生活會感恩的好孩子。總之,農耕文化教育,不是為了培養孩子當農民,更不是培養孩子如何使用農具。農耕教育對于孩子來說是一種塑造品德,培養認知的教育。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|