中國有著非常豐富的旅游資源,隨著近幾年政策的扶持,以及成功案例的導向作用,文旅項目呈現出爆發式的增長,然而與此共生的則是盲目跟風造成的失敗,其中又以特色小鎮的快速消亡為代表。

隨著“十四五規劃”提出將繁榮文化產業,且國內城市超級IP產業正處于蓬勃發展的階段,將目光投向這些已然衰敗的文旅建筑群,回顧它們從立項到建設再到消亡的過程,我們可以探究其失敗背后深層的原因,從而舉一反三,得出文旅IP項目持續化運作的要素。

此次筆者選擇了特色小鎮產品中極具代表性的民俗文化村——2016年投資3.5億打造的白鹿原民俗文化村,在短短兩三年時間里迅速消亡,并于2020年徹底宣告拆除,這近四年的折騰中損失的不只是開發商的投資,更重要的是打著“民俗”旗號的鄉村旅游項目,竟成為了原鄉之上的一塊傷疤。

1、群雄逐鹿·得IP者得天下?

1988年的清明節的早晨,陳忠實坐在鄉村木匠割制的沙發上,把一個大16開的硬皮本在膝頭上打開,寫下《白鹿原》草擬稿第一行鋼筆字。歷經六年后,一部渭河平原五十年變遷的雄奇史詩,一軸中國農村班斕多彩、觸目驚心的長幅畫卷——《白鹿原》正式問世!

陳忠實長達六年的艱辛創作沒有被埋沒,在獲得第四屆茅盾文學獎之后,根據小說改編的電影獲得了第62屆柏林國際電影節最佳攝影銀熊獎和金熊獎提名,2017年眾星云集的電視劇版播出后又榮獲第24屆上海電視節白玉蘭獎最佳電視劇。

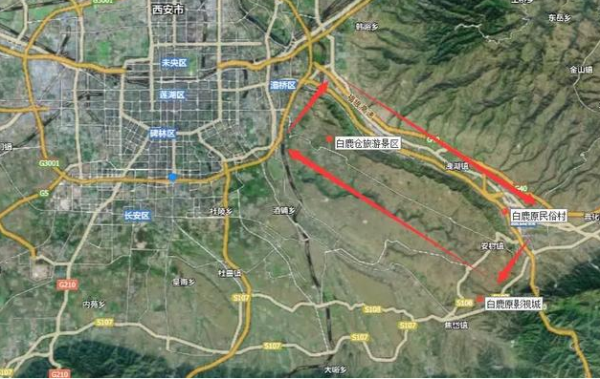

白鹿原因小說《白鹿原》聞名天下。2017年,隨著電視劇《白鹿原》熱播,白鹿原這個獨具西安特色的文化IP成為資本追逐的對象,僅僅200多平方公里的白鹿原上就分布了至少6家以“白鹿原”為主題的特色鄉村旅游項目,分別是白鹿倉景區、白鹿原生態文化觀光園、白鹿原影視城、白鹿原民俗村、簸箕掌民俗村、白鹿古鎮。

對于這么多前來瓜分白鹿原IP的項目,別說外地人搞不清楚,就連陜西本地人都被繞糊涂了,從時間和規模上梳理,最受矚目的是這三家:

2016年5月1日,白鹿原民俗村試營業,投資額3.5億元,占地1200畝;

2016年7月16日,白鹿原影視城試營業,投資額6個億,占地1050畝;

2017年4月23日,白鹿倉景區在原上誕生,計劃投資35億,占地2100畝。

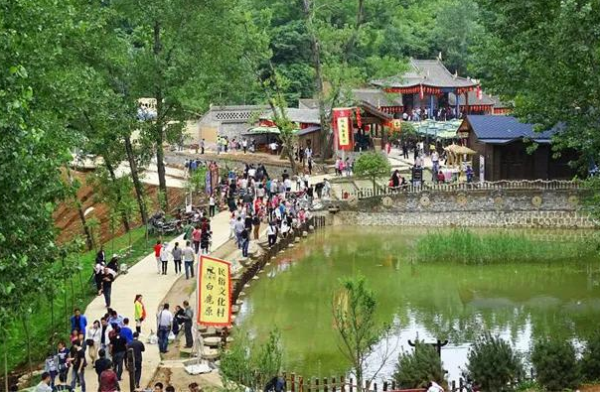

白鹿原民俗村于2016年五一開業,當天的客流是十萬以上,高速路下來到藍田的路全部堵死。2016年全年生意一直保持不錯,大約周末四五萬客流,平時一萬至兩萬客流。一直到2017年的新年,藍田縣在民俗村區域舉辦了免費燈展,正月十五全縣的社火大賽又在民俗村開賽,當天游客達到了十五萬人,這是白鹿原民俗村客流的頂峰。

隨著影視城和白鹿倉的開業,白鹿原民俗村客流開始下降,到2017年11月,開園還不到兩年,游客數量銳減,商鋪紛紛關門。2019年9月迫于各種壓力,開始“提升改造、暫停營業”。

2、熱鬧不再·哀鴻遍野的民俗村

白鹿原民俗文化村倒了,少了一個競爭對手,另外兩家的事業會有所提升嗎?

很可惜,并沒有。

2013年,陜旅集團斥資6個億,占地70萬平方米,籌劃三年的白鹿原影視城開工建設。2016年7月16日,白鹿原影視城正式開園。但是白鹿原影視城自開業起,游客便頻頻吐槽,在媒體抓取的有關白鹿原影視城的差評中,飲食貴、景區看點少、交通堵、村民素質差、服務差等詞匯總是高頻出現。

2017年,在電視劇《白鹿原》熱播之際,被寫進2017年西安市政府工作報告的白鹿原·白鹿倉景區開園迎客,總規劃用地2100畝,計劃投資35億元,由曲江旅游控股的陜西鋒雙集團投資。與白鹿原影視城和白鹿原民俗文化村不同的是,白鹿倉建在灞橋區,不在藍田縣。與白鹿原影視城遇到的情況一樣,因為電視劇熱度降低,白鹿倉景區自開業以來,憑借大型活動一個假期吸引上百萬游客參觀瀏覽,但是之后卻始終不溫不火。

投資最少的反倒最先倒了,從資料來看,這或許與背后資本的運作和構成有關,與白鹿原影視城和白鹿原·白鹿倉不同的,白鹿原民俗文化村的背后沒有陜旅和曲江文旅企業的保駕護航。

由陜西渭水文化產業投資有限公司出資建設的白鹿原民俗文化村,被業內人士稱為“一堆小老板聚沙成堆來分食文旅之紅利”,注定“成不了氣候”。

但放眼整個陜西,你就會發現,倒下的遠不止白鹿原一個民俗文化村,一大批打著古鎮、老街、民俗旅游旗號的項目都遇冷停滯,店鋪關門,宛若鬼城。

通過嚴格的現代化管理體制打造出爆款馬嵬驛的團隊也翻了車,蒲城縣城往東15公里,是馬嵬驛現代農業有限公司全新打造的一個新的鄉村旅游景點——重泉古鎮。這座建造于荒地上的“古城”,幾乎完全復制了馬嵬驛之前的模式,但并沒有多少游客。景點內,街道兩邊經營各色小吃的商戶們都坐在各自的店門口等客人來。

蒲城不是個例,在富平縣城附近也修建起了一個鄉村旅游景區——和仙坊。建設到一半的大樓也已經停工。

而據媒體報道,禮泉縣東皇小鎮民俗旅游村也是舉步維艱,武功老縣城的美陽關古鎮也建設一半就歇菜,據說是遇到了資金問題。

諸葛古鎮的落敗也十分迅速,雖然目前還有有人,但是和往日已經不同而語。其一自然是大勢的古鎮熱消退,其二就是因為景區內的物價虛高,盡管免門票,但是還有很多游客表示不滿,商業化的覆蓋面積,幾乎覆蓋了整個景區,很多人都認為這個不能叫做古鎮,叫做商業街或許會更適合一些。

近年開業的永壽縣黃土地旅游觀光園,乾縣大唐絲路風情小鎮,三原縣南關村等古鎮旅游項目人氣也比較少,就在這些人造古鎮經營慘淡,苦苦支撐甚至關門歇業之時,民俗旅游村的熱度,準確來說是建設熱度依舊不減,許多項目還在如火如荼的建設中。

3、爛在根上·民俗旅游驅逐民俗

為什么資本如此熱衷于“民俗文化村”,其實從失敗案例中我們就能找到原因,這些景點的同質化嚴重,千鎮一面,仿古建筑的堆砌,構成所謂的文化老街,清一色的熱門小吃,全中國爛大街的臭豆腐、烤魷魚、涼皮涼面等等,招商招來的都是行業老油條。

這些在我們看來是弊端的東西,在資本眼中卻是“簡單的”、“模塊化的”、“可以快速復制的”,其實每個項目都明白市場存在的問題和自己投機的風險,但每個項目又都覺得自己能有所創新,能靠宣傳、靠營銷、靠互聯網+殺出一條血路。

但其實,當立項選擇為“民俗文化村”時,所有人都應該至少懂得“民俗”兩個字的含義,即人民約定俗成的習慣、文化、風土人情等,這里面最重要的是“人民”,是基于土地、基于村落、基于社會關系形成的原住民,是扎根于民族靈魂的中華傳統文化。

民俗文化村容易建,成本低,接地氣,走流量,不倚重山水自然,這些是它的優點,但前提是保留“民俗”的內核,即原住民,否則,就不要妄圖成功,或許有人會說,原住民的生活缺乏文化氛圍,所以才選擇招商,那這仍然是不懂得民俗學而說出的蠢話。

民俗是發展的、流動的,不是固化的、演繹的,聰明的團隊可以通過培訓引導、通過在地化的管理機制,與鄉民一起探索內源式發展的出路,但切不可剔除鄉民,徒有空殼。

早在2016年12月26日陜西省政府召開了2015年度土地礦產衛片執法監督檢查警示約談會,就針對藍田縣多個項目未經批準,擅自以旅游開發、古鎮建設和觀光農業為名,違法占地建設白鹿原民俗文化村項目、白鹿原文化產業基地等項目,涉及違法占用土地面積達1145畝進行處理。

看上了白鹿原這塊肥肉,幾個紅了眼的商人和想要政績的政府一拍即合,政府睜一只眼閉一只眼讓該項目擅自以“旅游開發、古鎮建設、觀光農業”為名非法占用土地。村民的老房子,被拆得七零八落,離開前,一個中年男人在老宅前嚎啕大哭,他哭著說,再也不能在祖宗留下的地方種地種菜了,對不起先人。

盡管并不是所有村民都是被趕走的,在開始修建商業項目的民俗村前,村里的大部分村民都搬到了新村居住。但搬走了不代表老村老房就是無主,還有十數戶人家居住在老村。但是,他們最終還是都被攆走了。

一位七旬老人,堅持死也要死在自家的老屋,但商家怎么能答應,政府也不答應,硬塞到原上“免費”給她蓋的三間平房里。后來老人去世了,她在原坡的老屋,前后樹蔭遮擋,通風暢快。現在居住的平房,夏天的太陽直曬,屋里比屋外還要熱,冬天又冷得像冰窟。

在類似的威逼利誘,和那些常見的強拆手段下,小老板們用平均一間房一萬元的“瓦渣價”,把這個白鹿原坡上的村子,變成了滿以為可以像袁家村那樣“攬錢”的香餑餑民俗村。可惜,用非常手段攆走“釘子戶”的小老板們,現在一定比被他們攆走的村民哭相更難看。

民俗村自開張到死掉,里面所有的店鋪,沒有一家經營者是村里的原住民。

4、路在何方·亡羊補牢為時不晚

白鹿原民俗村死掉了,而在民俗村周邊的廣袤區域,還有一個更大項目在征地后沒了下文——白鹿原四季花谷,包括藍關鎮文劉坡村、安村鎮田坡村、寇坡村、楊劉坡村四個行政村下轄的13個自然村的所有土地。

迄今,項目簽約已經3年,幾千畝地也已經荒了將近三年,有的更早征收的地甚至荒了六七年,但村民們并沒有看到項目的實質進展。

對于那些投機的商人不論賠多少錢其實都不值得同情,包括看似被坑害的當地政府。真正令人喟嘆的還是原始村莊在這場資本戰爭下的消亡,都說鄉村旅游,民俗文化村是學袁家村,但一個個都只是盲目跟風,絲毫沒有得到袁家村的精髓,不然,理應是村民掙到了錢,政府美名傳揚,合作的商家也能名利雙收才對。

說到頭,中華傳統文化得不到重視,缺乏打造文化IP的專業思維和耐心,是大部分文旅項目失敗的主因。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|