中國古代建筑庭院歷史悠久,文化深厚。據考古發現,“最早的中國”夏都二里頭宮殿遺址,就呈現出3000多年前的封閉庭院狀貌。然后自夏商以降,庭院在建筑中的形式逐漸定型,持續到明清皇家建筑、民居住宅,一直延續著作為精神內核的重要布局。

在中國古代建筑文化中,庭院發揮著建筑群體布局的靈魂作用,其概念有廣義與狹義之分,而概念形式背后,蘊含著儒家“體現尊卑,調和關系”的禮樂思想,也蟄伏著道家“敬畏自然、天人合一”的和諧狀態。

1.廣義庭院:建筑場地及圍合空間

廣義上的庭院,是亭臺樓閣等建筑物包圍或者其前后左右場地空間的集合,換言之,即包括建筑附屬場地和植被。

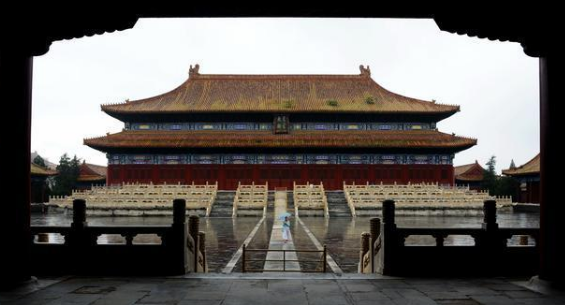

從廣義出發,庭院既有實用功能,滿足遮風避雨和人們日常生產生活,大到皇宮大內、避暑山莊,小到江南富家園林、普通民眾院子,乃至寺廟道觀等等。

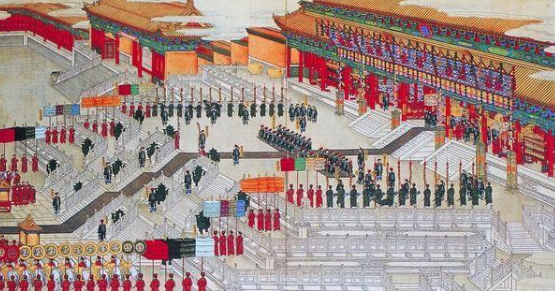

庭院還具有精神功能,成為表達某種崇敬和信仰,乃至劃分社會尊卑等級的中介,比如清代皇帝祭祀的太廟,根據中國古代“敬天法祖”的傳統禮制建造,由三重圍墻及前、中、后三大殿構成三層封閉式庭院。

中國古代建筑在平面布局上呈現為簡明組織,而庭院在其中起到串聯各座建筑物及其空間的功能,同時又兼具中軸縱深布局下實現人的精神心理需求,例如前述清代太廟,在對稱或錯落的大小不同的建筑物圍合的庭院空間中,烘托寄予哀思的氛圍,人們來到這里,在庭院及布局的感染中,達到崇敬與肅穆的精神境界。

由此,我們看古代庭院,無論是皇家建筑、民居建筑、宗廟建筑,或者園林建筑,每一處宮殿、住宅、官衙、寺廟,都少不了一個居中布局的庭院,被建筑物和圍墻廊道所環繞。而通過前后串聯,左右旁通,從前庭到后院,嚴格呈現著古代社會“長幼尊卑有序,內外有別”的精神意志。

2.狹義庭院:合院民居

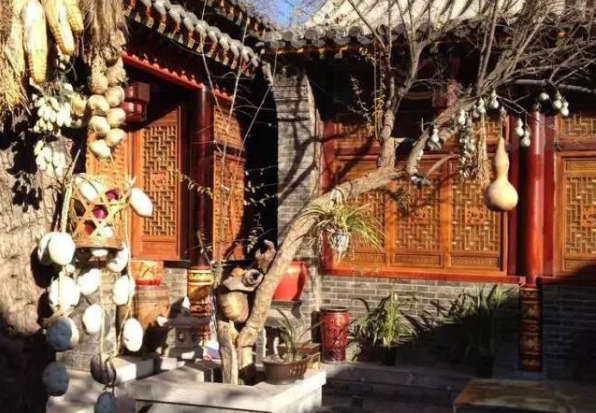

狹義的庭院,單指居家生活的院子。古代內向封閉的建筑形制源遠流長,發展到清代的四合院,將傳統居住習慣與建筑形式相結合,成為典型代表,將建筑群體中的靈魂與精神內核作用發揮到極致。

四合院是中國古代合院式建筑之一,其形制與古代城池相仿,作為集合體,對內封閉而凝聚,對外排斥且抗拒。生活其中的人們以庭院為中心,互幫互助,自給自足,最大可能降低流動性,實現建筑對家族共同居住生活人們的多種功能需要。

四合院布局反映傳統等級觀念,什么輩分住什么房,按規矩來,突出家長地位,而且強化等級觀念,有助于家族內部秩序。如正房比側房高大,一般為家長居住,晚輩則住在廂房。

可以想象,當人們從外面回到家,首先經過四合院庭院,作為獨立于外界的空間,要先到上房向老祖宗請安,說什么話,帶什么禮物,在庭院中梳理的過程,人的情緒也得到沉淀和洗禮。

3.庭院,反映儒家“禮樂”思想

中國古代建筑文化中的庭院,集中蘊含著儒家“禮樂”思想。儒家不但強調禮,所謂“禮者,天地之序也”,而且重視“樂”,倡導“禮樂”兼重。表現在建筑上,“禮樂”思想所要求的秩序靈魂,灌注于庭院空間,以前后上下高差的格局來呈現尊卑長幼主從等倫理關系。

在儒家思想看來,禮用于“辨異”,以區分個體成員的貴賤等級,使其明確各自的地位、職責和義務。樂用于“求和”,調節人的內在情感,和諧不同成員之間的人際關系,使之相親相愛。

而在建筑中,庭院功能通過調和人際關系,成為人與自然對話的場所,這與儒家思想中“樂”調和人與人關系,有異曲同工之妙。所以,如果說如果建筑是“禮”是“體”,那么庭院就是“樂”是“用”,不僅僅升華人與人的關系,而且促成人與自然對話,二者相得益彰。

4.小結

中國古代建筑文化中的庭院,以高墻圍合起與外界隔絕的空間,阻斷外面喧囂,營造出寧馨凈密、休憩愉悅的生態與景觀的生活環境,同時也提供一個意志明確、秩序穩定的空間,給人以充分安全感和領域感。

所以說,本質功能上,庭院成為組織生活起居的核心空間,集萃著古代倚重的禮樂大防,它除了左右建筑布局,而且在調節人與人之間生產關系方面發揮重要,還架通人與自然對話的橋梁,集中發揮建筑群體布局的靈魂作用。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|