眾所周知,悠久的歷史文化奠定了河南全國文物大省的地位——地下文物全國第一、地上文物全國第二。

周口市扶溝縣出土了距今約8000年裴李崗文化時期的石磨盤,如今珍藏于周口市博物館。它長100厘米、寬44厘米、通高8.5厘米,由整塊黃砂巖琢磨而成,底部有4個圓柱狀的足,非常規整,是迄今為止我國發現時代最早、形制最大的裴李崗文化時期石磨盤,堪稱“華夏第一石磨盤”。這扇石磨盤是周口作為農耕文化發祥地的實物見證,同時也表明當時周口一帶的原始農業已達到很高水平。

周口是華夏文明的重要發祥地,也是華夏農業文明的重要發祥地。距今七八千年前,裴李崗文化時期的先民來到周口這片古老神奇的土地上,譜寫了一曲華夏原始農業文明燦爛優美的華章,實現了文化史上的一大飛躍。

考古證明,裴李崗文化時期的先民已告別純粹的狩獵和原始的刀耕火種時代,在山盡平疇出的嵩山東麓,進入到較為發達的原始鋤耕農業階段。他們走出大山,擁抱平原,遷徙到土壤肥沃、水草豐美的黃淮平原落腳,升騰起周口一帶最早的幾縷炊煙,過著輕松愜意的生活。

1988年,扶溝崔橋西店村的農民在耕作時,發現了這件石磨盤,最早作為加工谷物的原始工具。試想,在沒有金屬工具的年代,要制作如此大的一個裴李崗式石磨盤,所需的人工是巨大的。也正因為如此,裴李崗石磨盤成為先民們的貴重財產,它應該是從豫西山地向東遷徙時被隨身帶到了扶溝,考古發現也證明了裴李崗文化的東擴進程。

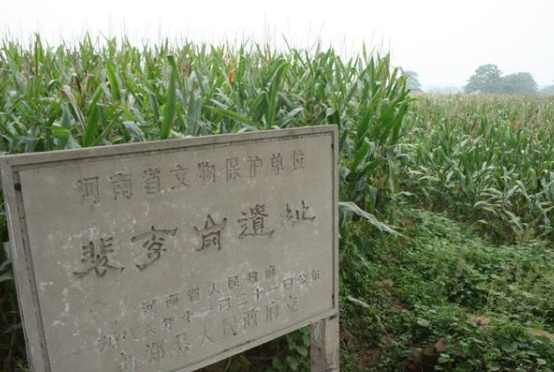

據周口博物館相關負責人介紹,裴李崗文化作為中原地區發現時代較早的新石器文化,因1977年最早發現于河南新鄭裴李崗而得名。裴李崗文化主要分布于豫西山地東部邊緣的丘陵地帶以及黃淮平原地區。周口是裴李崗文化分布的重要區域,目前已發現裴李崗文化遺址10多處,出土有石斧、石鏟等農業生產工具,以及石磨盤、石磨棒等糧食加工工具,還有手制的低溫紅陶器,從事漁獵用的網墜、骨鏃等。

早在距今七八千年前的裴李崗文化時期,當時的社會性質處于母系氏族社會較晚期階段,男女有了社會分工。男人們用磨光的石斧砍伐樹木,用石鏟鏟除雜草、翻草耕作,用帶鋸齒刃的石鐮收割莊稼。而女人們則在半地穴式的房子里,用石磨盤耐心地碾磨著谷物,也碾磨著漫長的歲月。她們用磨棒使勁地搟,直到粟殼脫落,露出金燦燦的小米。這時周口地區已經進入到了以耜耕農業為主、以采集和漁獵為輔的原始母系氏族社會晚期。

“華夏第一石磨盤”在周口的出土,表明當時周口一帶的原始農業已達到很高水平,也是周口作為農耕文化發祥地的實物見證。周口作為歷史上發達的傳統農業區,現在正努力實現由傳統農業向現代農業文明的巨大轉變,這件石磨盤的出土也能給當地人民帶來重要啟示。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|