說到養老問題,其實,如何養老并不是現代才有的問題。在中國古代,除了“以孝治天下”的治國理念,更有“老吾老以及人之老”等尊老敬老的傳統美德。那您知道中國古代養老院是什么樣的呢?咱們今天就來介紹一下。

南北朝時期——孤獨園

養老機構的出現最早可以追溯到1500年前的南北朝時期,南朝梁武帝普通二年(521年)正月。

梁武帝蕭衍下詔宣布:“凡民有單老孤稚不能自存,主者郡縣咸加收養,贍給衣食,每令周足,以終其身。又于京師置孤獨園,孤幼有歸,華發不匱。若終年命,厚加料理。”(《梁書·武帝本紀》)

梁武帝創設的“孤獨園”,是養老院和孤兒院的合體,既收養無家可歸的孤兒,也收養無人贍養的老年人,并且負責為收養的老年人料理后事。

唐代——悲田院

悲田院始創于唐玄宗開元二十三年(735年),由國家撥款,起初稱為“病坊”,專門收容無家可歸的老年乞丐,以后改名為悲田養病坊。

此后,由于社會影響日益擴大,悲田院成為國家救濟機構的代稱。

宋代著名詩人蘇東坡有一次曾對他的弟子說:“我上可以陪玉皇大帝,下可以陪悲田院乞兒。在我眼中天下沒有一個不是好人。”可見當時的悲田院影響之大。

宋代——福田院和居養院

宋代繼承了前代設立國家救濟機構的作法,在京城開封設立城東和城西兩個福田院,負責收養鰥寡孤獨的老年人與孤兒,以及城中衣食無著的饑民。

每當嚴冬來臨、朔風吹號、寒雪紛飛之時,也正是福田院最為忙碌的日子。

京城開封府的主管官吏,就要到大街小巷巡行,把無依無靠或流浪街頭的老年人、失去雙親的兒童以及乞食街頭的饑民,都一起收容到福田院中住宿。

福田院收養的人數,平時有定額的限制,但在冬天則可以額外收養。

每天由福田院負責官吏把收養人數上報中書省,由國家左藏庫按規定撥給相應的錢米。

直到春回大地、天氣轉暖,老年人們可以自由行動時,才停止額外的收容的錢米供給。(《宋會要輯稿·食貨六八·恩惠》)

明朝——濟養院

明朝是一個社會福利比較高的時代。這個功勞當然要感謝明太祖朱元璋。

首先,他創立的三大福利機構。這三大福利分別是養濟院、漏澤園和惠民藥局!這三項福利的作用就是讓百姓老有所依,死有所歸,病有所醫。朱元璋還規定,如果城市里發現了無家可歸的的流浪漢,或者無人照顧的殘疾人,地方官員要受到追責。

朱元璋還曾在南京郊外修筑公房,并安排無家可歸者居住。

此外,明朝的福利待遇也好的很,以“濟養院”為例,凡是被收留的,每月都會給予大米三斗、庫布一匹。

而如遇自然災害的情況,對于無家可歸者,明朝更免費給予稻種更牛,并賜良田十五畝。

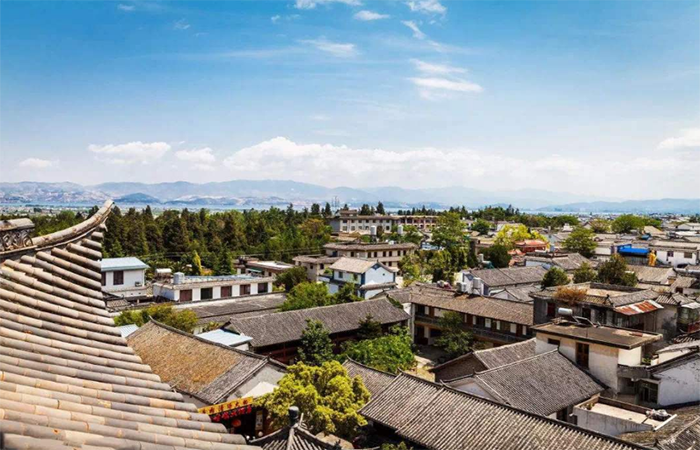

清代——普濟堂

清朝由康熙皇帝倡導,在北京設立“普濟堂”,要求各地方仿效建立,清代的普濟堂有政府分發的公田,平時養老院就靠收地租維持。

普濟堂管理嚴格,制定了詳細的條規,派專人具體管理。

江蘇松江普濟堂規定:收養老年貧民,視其經濟狀況決定供養人數和生活水平。該堂規定每年收容220名,投堂的人要年滿50歲,無依無靠;凡是年力尚壯、能謀生的一概不收。

江蘇的《松江府志·建置》記載普濟堂的日常開支:老民每天早晚吃稀粥,中午吃干飯,每天定量是白米八合,鹽、菜錢2文,午飯有蔬菜,初一、十五兩天有豆腐皮等菜。

每逢端午、中秋節,各領賞錢20文。端午節后領席、扇錢34文,冬至后領柴錢14文、布襖錢100文。老民病故,給棺材、安葬錢3000文。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|