縱觀各個朝代,唐代居民的幸福感,當屬一流之列。以唐代養老制度為例,當朝統治者大力提倡尊老養老之風氣,通過家庭養老的方式,鼓勵子女們侍奉老人。尤其是''色養''制度,更使得唐代老人們的幸福感倍增。

遠古部落時期,人們以力量為尊。初民通過捕魚打獵而謀生,因此“壯者食肥美,老者食其馀。貴壯健,賤老弱”。原始部落后期,初民們進入農業社會。在此情形之下,年長者擁有的技能和耕作經驗成了部落中最高貴的財富。由此,初民對長者愈發敬重,尊老敬老的風氣逐漸形成。

在秦漢乃至魏晉南北朝時期,統治者們治理天下,往往采取家國一體的社會結構為基礎。

在家遵守孝道之人,入朝也多是忠誠之輩,因此他們愈發看重孝道。漢高祖劉邦重視以孝道治天下,北魏孝文帝也開創''留存養親''制度,不少皇帝在位之時,更是以身作則,經常關心老人們的身心健康。李唐王朝建立后,關于養老制度的法律法規得到總結,統治者又以儒家''三綱五常''為倫理基礎,制定了不少合理有效的養老制度。在此時期,唐代老人們的幸福感也與日俱增。

一、唐代老人的優厚待遇

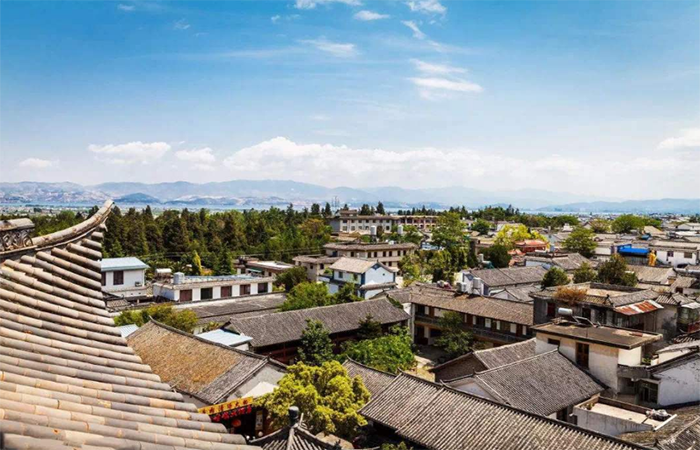

一般來說,年過60即可稱之為老人。李唐王朝建立后,其綜合國力空前強盛。再加上滿足老人概念的民眾本就不多,因此統治者對老人們的物質待遇極為優厚。每逢重大節日或慶典之時,皇帝便會親自下詔賞賜全國老人。

據《冊府元龜·帝王部》不完全統計,唐代帝王對老人物質上的賞賜,便達到56次。尤其在安史之亂爆發前,唐朝國力蒸蒸日上,賞賜次數高達51次。由此可見,唐代統治者極為重視孝道,并帶頭倡導尊老養老之風。

唐代統治者不僅滿足老人們的物質需求,還在政治禮遇上煞費苦心,其主要形式有賜杖、版授、致仕(指官員退休)與減免賦役。自古以來,天子便經常給老人賜杖,以彰顯他們非凡的政治地位。唐代賜杖主要分為幾杖與鴆杖,其規模空前強大。如唐玄宗時期的賜杖,幾乎遍及全國八十歲以上的老人,堪稱歷史上規模最大的一次。

所謂''版授'',指統治者對老人授予官職。不過這種官職,只是名義上的榮譽,并無實際權力。最值得稱道的一點在于,唐朝風氣開明,對老婦也多有賞賜。百歲以上婦人,版授郡君;九十歲以上婦人,版授縣君。另外,唐代不少退休官員,亦享有極高優待。《新唐書·食貨志》有記載,五品以上官員在退休后,可始終享受一半俸祿;而即便是五品以下的小官吏,可四年內享受一半俸祿。而這筆''退休金'',也是由國庫統一調配。

不僅如此,國家還主動減免老人的賦稅和徭役,主要體現在兩個方面。一是直接減免老人賦稅(俗稱人頭稅)和免去服兵役之苦,二是免除侍丁之徭役,方便他們能安心在家侍奉老人。給侍養老,是唐代養老制度的一大亮點。

《全唐書》記載:''諸年八十及篤疾,給侍丁一人,九十二人,百歲三人。''這只是基本福利,在不同時期,給侍待遇甚至更加優厚。唐太宗在位時,曾給每位百歲老人都安排了五位侍丁,而唐玄宗時期,更是降低侍丁標準,男子七十五歲以上,女子七十歲以上,便可享受侍丁待遇。

二、家庭養老成為主體模式

給侍養老制度,是唐代養老制度的一大亮點,更是完善家庭養老模式的必要手段。

所謂家庭養老,是指以家庭為養老場所,有別于后世的養老院模式。在古代養老制度體系中,家庭養老是其主體模式。這取決于古代人口并不算很多,且老人數量比較少。尤其是最具有代表性的唐朝,因其國力強盛經濟發達,更有資格和實力營造出家庭養老的氛圍。如給侍養老制度,便是有唐朝政府出錢出力,來滿足養老制度的需求。

(一)家庭養老的主體人員

子女對家中老人奉行贍養義務,不僅是道德規范,更是法律要求。因此不難發現,老人的直系親屬便是承擔家庭養老的主體部分。為了提倡這種風氣,唐代統治者經常帶頭示范,起到表率作用。而朝中大小官員,即便公務再繁忙,也要贍養家中老人。

《舊唐書》記載,唐初名相張九齡曾調任冀州刺史,為了履行贍養義務,便主動向朝廷上奏:''以母老在鄉,而河北道里遼遠,上疏固請換江南一州,望得教承母耗''。唐太宗得知此事后,非常鼓勵張九齡的孝義之舉,遂''優制許之''。

不難發現,家庭養老的主體人員往往是老人的子女,當子女皆無之時,老人的孫子、侄子、兄妹乃至義子,都應當負擔起贍養老人的重任。另外,唐朝風氣開明,在某一大家族之中,未出嫁女子或離異女子也應當主動承擔起贍養老人的重任。

(二)家庭養老的社會保障

為推行家庭養老制度,唐代統治者還經常舉辦各種尊老活動,以促進尊老敬老之風盛行。如秦漢時期便盛行的''三老五更''與''鄉飲酒禮'',被唐代統治者全盤接收,以此達到教化百姓的積極目的。

除了加強尊老敬老禮儀之外,統治者還通過不少獎懲措施來引導世人養成養老觀念。有人打著孝義之名行事,會順風順水,得到世人稱頌;反之,倘若有人不奉行孝道,必會受到法律和道德的雙重譴責。這個道理,正如儒家編纂《孝經》,將其列入三綱五常之中,通過常年的潛移默化,促使世人接受、遵守并愛戴“孝悌”觀念。

三、唐代盛行''色養''制度

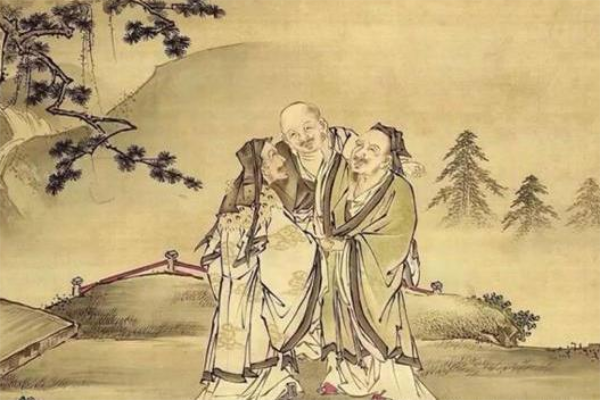

在唐代養老制度中,''色養''理念得到空前宣揚。《禮記》記載:''孝子之有深愛者,必有和氣;有和氣者必有愉色;有愉色者必有婉容。''子女在贍養老人時,要注意他們的情緒,努力做到讓父母精神愉悅。在古人看來,僅僅是提供父母所需的衣食住行,是最低級的養老;而想辦法滿足父母精神需求,并讓他們感到愉悅,這才是最高級的養老。

《鹽鐵論》記載:''周襄王之母非無酒肉也,衣食非不如曾皙也,然而被不孝之名,以其不能事其父母也。君子重其禮,小人貪其養。夫嗟來而招之,投而與之,乞者由不取也。''周襄王雖然供給自己的母親足夠的酒肉衣食,但卻被后人看做不孝,理由正是他沒有做到色養的程度,無法讓母親感到精神方面的富足。

到了唐朝,色養制度尤為突出。即便是當朝重臣,在贍養父母時也要注意自己的態度,盡量讓家中老人保持身心愉悅。唐初名相房玄齡之所以為世人稱道,除了他過人的才干以外,還與他能色養繼母有關,''事繼母,能以色養,恭謹過人。其母病,請醫人至門,必迎拜垂泣。''

柳公綽雖然位高權重,但也''未嘗以嚴顏色待家人,恂恂如小子弟''。唐睿宗時期有個叫李向秀的官員,''性至孝,事母甚謹,母氏庶賤,而色養過人''。為了讓母親感到愉悅,李向秀還休掉妻子崔氏,并直言''娶妻本以承順顏色''。

四、推行養老制度意義何在?

唐朝國力雄厚,武力昌盛,為何還要不惜代價推行養老制度呢?

其實,這關乎到百姓教化與社會穩定。當時主流觀點認為:''欲求忠臣,必求孝子''。中國古代的社會結構,是家國一體,國是一個大家,家也是一個小國。推行養老制度,有利于促進家庭內部的和諧與穩定,從而促使國家能夠長治久安,以達到''既能孝于家,必能忠于國''的終極理想。

唐代統治者推崇孝道,通過不斷修訂關于養老的法律法規,最終形成一個頗為完善的養老體系:以國家大力提倡和引導為標桿,以家庭養老為主要模式,以色養制度為有力保障。在此情形之下,推行養老制度不僅有利于家庭內部和睦、社會制度穩定,而且統治者還能順利加強中央集權,以此擴大整個王朝的統治力。

當然,唐代色養制度也存在著一定的負面影響。色養制度,強調子女對長者的絕對服從,促使''愚孝''觀念進一步成長,這無疑是對年輕一代的思想束縛。盡管這有利于封建王朝維護自身的統治地位,但也在一定程度上反映出了''愚孝''觀念的落后性。魯迅先生曾以''老萊娛親''、''郭巨埋兒''為例,批判古代''愚孝''觀念是社會進步的一大阻礙。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|