我國不但有悠久的農(nóng)業(yè)歷史,而且產(chǎn)生和保存了豐富的農(nóng)學(xué)典籍。據(jù)北京圖書館主編的《中國古農(nóng)書聯(lián)合目錄》統(tǒng)計,在西方近代農(nóng)學(xué)傳入我國以前,我國大小農(nóng)書共出現(xiàn)634種,保存至今的有300余種(包括輯佚)。而近年來又發(fā)現(xiàn)許多以前所不知道的農(nóng)書。這些農(nóng)書可以區(qū)分為綜合性農(nóng)書和專業(yè)性農(nóng)書兩大類。在我國古代農(nóng)業(yè)發(fā)展的每個時期,都有一些代表性農(nóng)書,深刻地反映了當(dāng)時的農(nóng)業(yè)面貌和農(nóng)學(xué)水平,成為中國古代農(nóng)學(xué)發(fā)展各個階段的標(biāo)志。

我國戰(zhàn)國的諸子百家中有農(nóng)家。農(nóng)家的來源,一部分是歷代農(nóng)官,他們負(fù)有勸督農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、組織修建溝洫等任務(wù),另一部分是與農(nóng)民有較多聯(lián)系的平民知識分子,他們都積累了不少農(nóng)業(yè)生產(chǎn)知識,并有專著。《漢書·藝文志》收錄了農(nóng)家著作九種,其中《神農(nóng)》、《野老》為戰(zhàn)國時作品,都沒有保存下來。但成書于公元前239年的《呂氏春秋》中有《上農(nóng)》、《任地》、《辯土》、《審時》四篇,《上農(nóng)》講農(nóng)業(yè)政策,其他三篇講農(nóng)業(yè)技術(shù),這是我國現(xiàn)存最早的一組農(nóng)學(xué)論文。《任地》等三篇以如何把澇洼鹽堿地改造為畎畝結(jié)構(gòu)的農(nóng)田為中心,闡述了土壤耕作、合理密植、中耕除草、掌握農(nóng)時等技術(shù)環(huán)節(jié),是先秦時代(主要是戰(zhàn)國以前)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的光輝總結(jié)。它第一次明確地闡述了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中環(huán)境因素、人的因素和農(nóng)業(yè)生物之間的辯證統(tǒng)一關(guān)系,是我國精耕細(xì)作農(nóng)學(xué)的奠基之作。此外,成書于戰(zhàn)國的《尚書·禹貢》和《管子·地員》篇,是水平頗高的農(nóng)業(yè)地理和土壤學(xué)方面的著作。

秦漢至南北朝高水平農(nóng)書的問世

秦漢到南北朝最重要的農(nóng)書有《氾〔fan凡〕勝之書》、《四民月令》和《齊民要術(shù)》。

氾勝之是西漢末年人,做過漢成帝的議郎,曾在關(guān)中地區(qū)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn),成績卓著。所著農(nóng)書已佚,僅從其他古書中保存了片斷,收集起來只有3500多字。它提出了“趨時、和土、務(wù)糞澤、早鋤、早獲”這一北方旱地耕作栽培的總原則,記載了在小面積土地上深耕細(xì)管、集中使用水肥以求高產(chǎn)的區(qū)田法,并具體論述了若干種作物的栽培技術(shù)。內(nèi)容豐富。

公元2世紀(jì)(東漢末)著名政論家崔寔[shi石]所著《四民月令》現(xiàn)今也只有輯佚本。它是農(nóng)家月令類農(nóng)書的代表作,反映了黃河流域地主田莊中的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動。

對兩漢以來黃河流域農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)作了最為系統(tǒng)而精彩的總結(jié)的,是公元6世紀(jì)(北魏)的《齊民要術(shù)》。這本書的作者是北魏人賈思勰[xie脅],他在寫書的過程中,廣泛收集歷史文獻(xiàn)和農(nóng)諺中的有關(guān)資料,向老農(nóng)和有經(jīng)驗的知識分子請教,并以自己的實踐(觀察和試驗)來檢驗前人和今人的經(jīng)驗和結(jié)論。全書寫得嚴(yán)謹(jǐn)、質(zhì)樸、精到、詳明,堪稱后世農(nóng)書的典范。《齊民要術(shù)》內(nèi)容包括糧食、油料、纖維、染料、飼料、蔬菜、果樹、林木的種植,以及蠶桑、畜牧、養(yǎng)魚和農(nóng)副產(chǎn)品的加工,以至烹調(diào)等。誠如作者所說,它“起自耕農(nóng),終于醯[xi希](醋)醢[hai海](肉醬),資生之業(yè),靡不畢書”。書中所總結(jié)的耕-耙-耢-壓-鋤、種植綠肥、輪作倒茬和選育良種等原則與方法,標(biāo)志著我國北方旱地精耕細(xì)作技術(shù)體系的成熟。此后1000多年,我國北方旱作技術(shù)的發(fā)展始終沒有超越它所指出的方向和范圍。其中許多科學(xué)原理至今仍然有效。此書雖以黃河流域農(nóng)業(yè)為主,但篇末記載了100多種有實用價值的熱帶亞熱帶植物,又是最早的南方植物志之一。總之,《齊民要術(shù)》是我國最早最完善的綜合性農(nóng)書,在中國和世界農(nóng)業(yè)史上居重要的地位。西方和東方的學(xué)者對《齊民要術(shù)》的成就都給予了高度評價,研究的人越來越多。如日本有所謂“賈學(xué)”。《齊民要術(shù)》已成為世界人民的共同財富。

唐宋元農(nóng)書的新發(fā)展

這一時期農(nóng)學(xué)的發(fā)展,首先表現(xiàn)在農(nóng)書數(shù)量的增加。已知農(nóng)書數(shù)量幾乎是前代農(nóng)書總和的一倍。綜合性農(nóng)書中重要的有唐末韓鄂的《四時纂要》;南宋的陳旉[fu膚]《農(nóng)書》;元代司農(nóng)司編的《農(nóng)桑輯要》,王禎《農(nóng)書》,維吾爾族人魯明善寫的《農(nóng)桑衣食撮要》等。

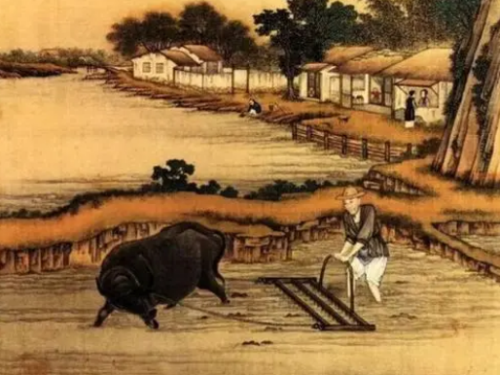

唐宋時代專業(yè)性農(nóng)書大大增多,分科更細(xì),內(nèi)容更專。比較重要的有唐陸龜蒙的《耒耜經(jīng)》、陸羽的《茶經(jīng)》、李石的《司牧安驥集》,宋代秦觀的《蠶書》、贊寧的《筍譜》、陳翥[zhu柱]的《桐譜》、蔡襄的《荔枝譜》、韓彥直的《橘錄》、陳景沂的《全芳備祖》等。還出現(xiàn)一批勸農(nóng)文和耕織圖,它們以通俗的文字和圖像介紹農(nóng)業(yè)技術(shù),或針對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的問題,提出解決辦法,具有農(nóng)業(yè)推廣性質(zhì),是我國古農(nóng)學(xué)的一種新形式。所有這些,難以一一盡述。下面只著重介紹兩部最重要農(nóng)書。它們的作者分別是陳旉和王禎。

陳旉(公元1076-1154年)生于北宋、南宋之交,居于長江下游地區(qū),曾“躬耕西山”,“種藥治圃”,有豐富的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實踐經(jīng)驗。他于紹興十九年(公元1149年)寫成的《農(nóng)書》,是總結(jié)江南地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營管理經(jīng)驗的一本地區(qū)性農(nóng)書。他寫書的態(tài)度是不人云亦云,不因襲成論,必經(jīng)自己實踐檢驗證明切實可靠的才寫下來。因此,該書雖然篇幅不大,范圍較小,但充滿新鮮經(jīng)驗和新鮮思想,這在《齊民要術(shù)》以后的綜合性農(nóng)書中,幾乎是獨一無二的。其中有對水田耕作栽培技術(shù)和各類土地合理利用的精辟論述,標(biāo)志著南方水田精耕細(xì)作技術(shù)體系的成熟。它和《齊民要術(shù)》可算得是雙星拱照,南北輝映。書中提出“盜天地之時利”和“地力常新壯”等命題,在傳統(tǒng)農(nóng)學(xué)的發(fā)展史上具有里程碑式的意義。

王禎(生卒年月不詳)是元朝人,原籍山東東平,在安徽和江西當(dāng)過縣尹,對南北各地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)都比較熟悉,又是一位多才多藝的人。他在14世紀(jì)初寫成的《農(nóng)書》,第一次囊括了北方旱地和南方水田的生產(chǎn)技術(shù),并作了比較,系統(tǒng)全面,源流清晰。尤其是全書約2/3的篇幅用以介紹260種“農(nóng)器”(主要是農(nóng)機具,也包括部分農(nóng)產(chǎn)品加工工具和其他與農(nóng)業(yè)有關(guān)的設(shè)施),每種農(nóng)器有圖一幅,文字說明一篇,并配上詩歌,真是圖文并茂,洋洋大觀,實為我國現(xiàn)存最古最全的農(nóng)器圖譜。

(4)明清農(nóng)書創(chuàng)作的繁榮

明清是農(nóng)書創(chuàng)作繁榮、成果豐盛的時代。流傳至今的明清農(nóng)書有幾百種之多,占我國農(nóng)書總數(shù)的一多半。這些農(nóng)書內(nèi)容豐富、形式多樣,其中不乏高水平的佳作。這是當(dāng)時農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)技術(shù)繼續(xù)發(fā)展的一種反映。在本時期的大型綜合性農(nóng)書中,最重要的是《農(nóng)政全書》和《授時通考》。

《農(nóng)政全書》刊刻于明崇禎十二年(公元1639年)。作者徐光啟(公元1562-1633年)是明末偉大的科學(xué)家,他雖曾官至禮部尚書兼東閣大學(xué)士,但仕途坎坷,主要精力放在科學(xué)研究上,對天文、數(shù)學(xué)、農(nóng)學(xué)均有深入研究,是我國介紹西方自然科學(xué)的第一人。農(nóng)學(xué)是他用力最勤、收獲最豐的領(lǐng)域。他青壯年時一面讀書教學(xué),一面參加農(nóng)業(yè)生產(chǎn),后來又在上海、天津等地進(jìn)行過廣泛的農(nóng)學(xué)試驗,并收集了大量前代和當(dāng)世的農(nóng)業(yè)資料,在此基礎(chǔ)上用畢生精力寫成的主要著作《農(nóng)政全書》,是一部50余萬字的皇皇巨著。全書分農(nóng)本、田制、農(nóng)事(以屯墾為中心)、水利、農(nóng)器、樹藝(谷物、園藝)、蠶桑、蠶桑廣類(木棉、苧麻等)、種植(經(jīng)濟作物)、牧養(yǎng)、制造(農(nóng)副產(chǎn)品加工等)、荒政等十二目,內(nèi)容比前代農(nóng)書大為拓寬。它有鑒別地搜羅了歷代農(nóng)書和農(nóng)業(yè)文獻(xiàn)的精華,補充了屯墾、水利、荒政等前代農(nóng)書的缺環(huán),總結(jié)了宋元以來在棉花、甘薯引種栽培等方面的新鮮經(jīng)驗,又第一次把“數(shù)象之學(xué)”應(yīng)用于農(nóng)業(yè)研究,通過對歷史資料的統(tǒng)計分析和實地觀察,正確地指出了蝗蟲的滋生場所,書中還收錄了反映西方近世科技成果的《泰西水法》,堪稱我國傳統(tǒng)農(nóng)書中體大思精、內(nèi)容宏富、繼承與創(chuàng)新相結(jié)合的集大成之作。

《授時通考》成書乾隆七年(公元1742年),是清政府組織編纂的。全書分天時、土宜、谷種、功作、勸課、蓄聚、農(nóng)余、蠶桑八門,匯集和保存了豐富的資料,但內(nèi)容沒有什么創(chuàng)新。

這一時期的綜合性農(nóng)書中,地方性小農(nóng)書顯著增多。最著名的有浙江的《沈氏農(nóng)書》和《補農(nóng)書》,四川的《三農(nóng)記》,山東的《農(nóng)圃便覽》、《農(nóng)蠶經(jīng)》,陜西的《農(nóng)言著實》,山西的《馬首農(nóng)言》等,不少是出于經(jīng)營地主之手的實錄性的經(jīng)驗總結(jié),反映了各地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r。

專業(yè)性農(nóng)書也大量涌現(xiàn)。蠶桑類、畜牧獸醫(yī)類專著最多,園藝、花卉、種茶、養(yǎng)魚的農(nóng)書也不少。有的內(nèi)容很專門,如記載水稻品種的《稻品》,提倡在江南推廣雙季稻的《江南催耕課稻編》,論述新興作物的《煙草譜》、《木棉譜》、《金薯傳習(xí)錄》等,種菌、養(yǎng)蜂、放養(yǎng)、柞蠶等都有專書。是人們?yōu)榻鉀Q農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新問題,總結(jié)新經(jīng)驗而寫的。還值得提出的是,在人多地少的條件下,人們追求小面積高產(chǎn),紛紛進(jìn)行區(qū)種法試驗,于是出現(xiàn)不少以“區(qū)田”為名講述區(qū)田法的農(nóng)書,近人把它們收進(jìn)《區(qū)種十種》中。人們總結(jié)抗災(zāi)救荒經(jīng)驗,又撰寫了一批關(guān)于蝗蟲防治和救荒植物的專書。以上兩類農(nóng)書均為前代所無。

還有一類農(nóng)書偏重于理論分析,例如明代馬一龍的《農(nóng)說》》和清代楊屾〔shen申〕的《知本提綱》,用陰陽五行的理論解釋農(nóng)業(yè)生產(chǎn),把傳統(tǒng)農(nóng)學(xué)理論進(jìn)一步系統(tǒng)化,有相當(dāng)高的水平。不過,它們還停留在以比較抽象的哲理來闡釋農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)象,當(dāng)時仍缺乏顯微鏡一類科學(xué)觀察實驗手段,難以深入探索農(nóng)業(yè)生物內(nèi)部的奧秘,形成建立在科學(xué)實驗基礎(chǔ)上的理論,這就不能不妨礙我國農(nóng)學(xué)以后的進(jìn)一步發(fā)展。

縱觀我國古代農(nóng)書,在卷帙浩繁、體裁多樣、內(nèi)容豐富深刻、流傳廣泛久遠(yuǎn)等方面,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同時代的西歐。這是我們的祖先給我們也是給全人類留下的寶貴遺產(chǎn)。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|