經過前后23輪出價,8月15日晚上,“貝聿銘祖居”網拍結束,以1090萬元落槌。

網拍平臺信息顯示,參與“貝聿銘祖居”競拍的報名者共有7人。8月14日晚8點25分,報名者首次出價980萬元。8月15日上午及下午,報名者各有一輪加價。而相對激烈的競價出現在8月15日晚上,在兩位報名者輪流加價下,晚上8點27分,“貝聿銘祖居”以1090萬元落槌。

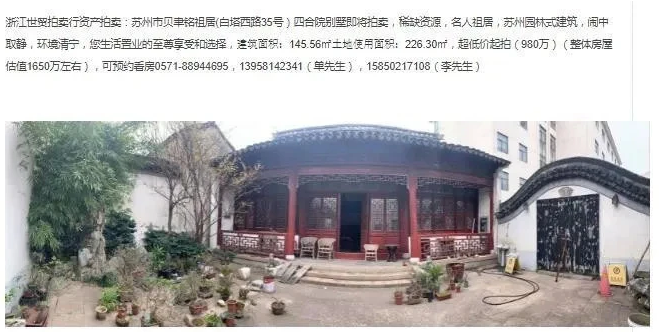

據了解,“貝聿銘祖居”位于蘇州姑蘇區白塔西路,建筑面積145.56㎡,土地使用面積226.30㎡,房屋用途為一般住宅,戶型為“無室一廳無衛”,競買人“必須符合國家限購、限貸等相關規定”。

貝聿銘是誰?

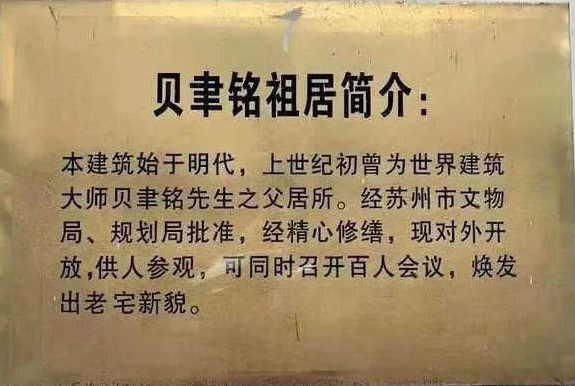

根據“貝聿銘祖居簡介”顯示,專家論證,這棟建筑建于明代,上世紀初曾是世界建筑大師貝聿銘先生之父輩居住之所,但目前的祖居是移建后的。

舊址原位于大院正中,因長期疏于修繕,已千瘡百孔。在本次房屋移建過程中,為更好地保存這座古建筑,再現其風貌。經蘇州市文物局、規劃局批準,遵照“修舊如舊”原則,移建、修復于此,并題名“玉頤堂”,現該堂作為玉器精品陳列及貴賓接待之用。

(▲阿里拍賣截圖)

美籍華裔建筑大師貝聿銘投身建筑事業70多年來,其作品散布在全世界四大洲10個國家,設計了法國盧浮宮的玻璃金字塔、美國肯尼迪圖書館等等,1983年獲得建筑界的諾貝爾獎——第五屆普利茲克獎,他也被譽為是“現代建筑的最后大師”。

2019年5月貝聿銘逝世,享年102歲。

對于本次貝聿銘蘇州祖居被拍賣這件事,網友們也發表了自己的看法。

名人故居之殤

“得找個愿意出錢并且出得起錢的人。”一名參與去年《蘇州古建筑保護條例》的蘇州市文管委負責人對說,“賣掉老房子的初衷是想為古建筑找一個修繕保護的責任主體,而難賣同樣是因為這些名人故居沒有一個明確的所有者。”

物權法與房地產法專家陳富平去年接手過一個案子。當事人張平(化名,居臺)的父親在解放前去臺灣時在北京東城為其購買了一處六合院,是清代某進士的故居。1950年該房產被定位為“逆產”,沒收充公,1999年張平想辦理該房產的產權確認,在向房管所交清了所有證明材料和情況說明及必要手續費一年后,拿到了這一故居的產權證。

但根據國家對此類故居的規定,除非當事人親自去老房子定居,否則對其擁有產權的房屋沒有直接的居住權,而且不可以出售該房屋產權。這意味著張仍然不具備對這一故居的實質性支配權。陳富平表示,“此六合院現被四戶人家作為政府的福利房租住(四家皆為原老國企退休或下崗職工,數十年來都是象征性地向房管局交納廉價租金,現四家每月共計交人民幣74元。”

房管局告訴張平有兩種選擇,一是委托房管局繼續代其出租房屋,每個月則需向房管局交納遠遠超過實際房租收入的房屋管理費;

二是從房管局手中收回該房屋的租賃權,則根據房屋所有權的變動并不影響原房屋租賃合同的效力的法律規定,仍然只能每月收取74元的租金,并且要自己負責房屋的修繕費用。

張平表示,“此地段的市場租金至少是現在的40倍,事實上,這一故居因為長年沒有資金投入已經破損得非常嚴重。”

我們國家現存的名人故居分為兩類:

一類經文物局確認為文物保護單位的房子,另一類是為保護城市風貌由地方政府掛牌、地方房地產管理局負責、“有相當價值”的名人故居,“第一類屬于國家文物法保護的‘不可移動性文物’;

第二種各地有不同的說法,像北京‘重點保護四合院’、蘇州的‘控制保護建筑’,實際是享受‘準文物’待遇”。但類似張平遇到的問題,在這一部分故居中普遍存在。

解決故居保護的資金困境是各地“賣房”最直接的推動力,一名蘇州官員說:

“我們是‘不求所有,但求所在’,表面看賣了,但實際上是吸納民間資本來參與保護,建筑物是不可移動的,它們永遠都在每個城市,誰也拿不走。”

“許多地方政府嘗試性的動作都稱其為“民間行為”,“盡管‘誰居住,誰保護’的說法提了這么多年,但對于歷史上充公的名人故居,還沒有地方政府敢于提出產權概念。

其實如果更進一步,明確產權可以繼承轉讓,這樣,投資者也許會少很多后顧之憂,一直苦陷于資金之困的名人故居保護問題可以完全拿上臺面來說。”

理想與現實的十字路口

2019年5月,杭州西湖邊長生路32號獨棟別墅拍賣,這棟別墅距離西湖只有300m,是民國經濟學家徐青甫故居,經過460輪的激烈爭奪,以8804萬元的價格被拍出,折合單價約21萬元/㎡。

這幾年,我們不斷被一些名人故居淪落成大雜院,冷清頹廢的情景刺痛了內心,難道防止歷史建筑滅失的唯一辦法就只有商品化?

對此,你怎么看?

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|